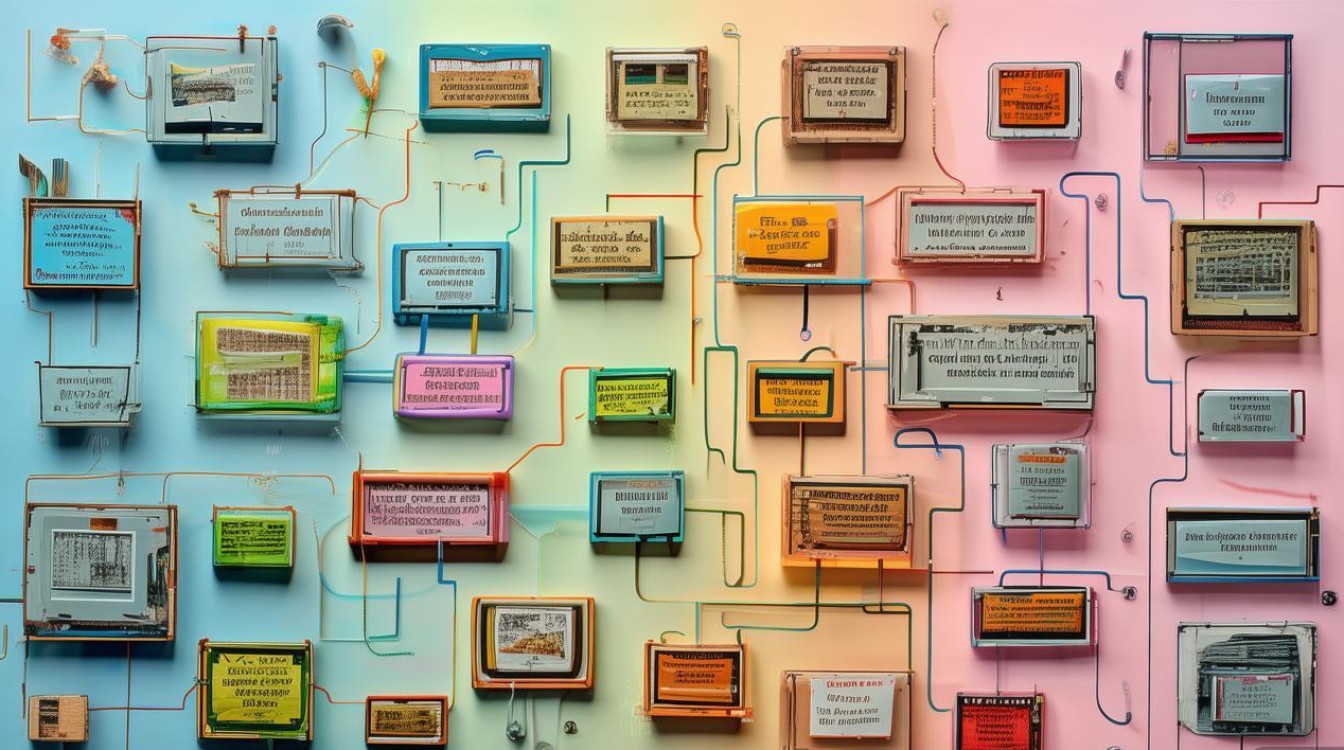

青春时光是人生中充满活力与探索欲的阶段,这个时期的政治思维导图不仅是知识体系的梳理工具,更是世界观、价值观形成的重要载体,它将抽象的政治概念转化为可视化结构,帮助青少年在碎片化信息时代建立系统认知,理解个人与社会、国家与世界的关联,从课堂学习到社会实践,从理论框架到现实应用,政治思维导图如同一条纽带,串联起青春期的认知成长与社会责任意识的觉醒。

政治思维导图的核心在于构建逻辑清晰的知识网络,以“政治生活”为例,主干可分为“公民的政治参与”“政府的职能”“国家的制度”三大板块,每个主干下延伸出关键分支:公民参与包括选举权、监督权、言论自由等基本权利,对应“民主选举”“民主决策”“民主管理”“民主监督”四个实践路径;政府职能围绕“经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、环境保护”展开,可细化为“放管服改革”“应急管理体系”“民生保障工程”等具体案例;国家制度则涵盖人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度等根本政治制度,以及民族区域自治制度、基层群众自治制度等基本政治制度,这种层级分明的结构,让青少年能够从宏观到微观逐步理解政治运行的逻辑框架。

青春期的政治思维导图需要注重理论与实践的结合,在“国际政治”板块中,主干可设为“全球化背景下的国际关系”,分支包括“世界多极化趋势”“经济全球化”“人类命运共同体”等,为避免内容空洞,每个分支可链接现实案例:如“多极化”可对比中美欧俄等力量中心的互动,“经济全球化”可分析RCEP协定、一带一路倡议对青少年的影响,“人类命运共同体”则可结合新冠疫情、气候变化等全球议题,讨论青年一代的责任,通过这种“理论+案例”的填充方式,思维导图从静态的知识图谱转变为动态的认知工具,帮助青少年理解政治现象背后的复杂逻辑。

政治思维导图的价值还体现在批判性思维的培养上,在“意识形态与价值观”分支中,可设置“主流价值观与多元思潮”的对比子项,列出社会主义核心价值观与历史虚无主义、极端个人主义等错误思潮的差异,并通过表格形式呈现辨别方法:

| 对比维度 | 主流价值观 | 错误思潮 | 辨别方法 |

|--------------|----------------|--------------|--------------|

| 立场 | 集体利益与个人利益统一 | 极端个人主义 | 是否损害社会公共利益 |

| 方法 | 辩证唯物主义 | 形而上学 | 是否用孤立、静止观点看问题 |

| 目标 | 共同富裕 | 平均主义 | 是否忽视效率与公平的统一 |

这种结构化的对比训练,帮助青少年在信息爆炸时代保持清醒认知,学会用理性思维分析社会现象。

青春时光的政治思维导图绘制过程本身也是成长的重要体验,从最初模仿教材框架,到后来结合社会热点自主拓展分支,再到通过小组讨论完善逻辑链条,这个过程培养了青少年的信息整合能力与团队协作精神,在“法治中国”主题导图中,有学生将“民法典实施”与“校园欺凌防治”结合,增设“青少年维权途径”子分支;还有学生通过对比“十八大以来的反腐败成果”与“历史上的廉政建设”,深化对“全面从严治党”的理解,这些个性化拓展让思维导图成为承载个人思考的“认知日记”,记录着青春思想从青涩到成熟的轨迹。

政治思维导图的应用场景不应局限于课堂学习,在校园模拟政协活动中,学生可围绕“校园垃圾分类推进方案”绘制实践型导图:主干分为“问题调研”“方案设计”“宣传推广”“效果评估”,每个分支细化具体行动,如“问题调研”下设“问卷设计”“访谈对象”“数据统计”等子项,这种将政治参与流程可视化的方式,让青少年真切体会到“从实践中来,到实践中去”的政治逻辑,为未来参与社会治理奠定基础,思维导图还可与志愿服务、社会调查等实践活动结合,形成“理论学习—实践验证—反思提升”的闭环,使政治素养在知行合一中得到升华。

在数字时代,政治思维导图的呈现形式也在不断创新,传统的手绘导图逐渐被思维导图软件取代,通过插入超链接、视频、数据图表等多媒体元素,知识结构更加立体生动,在“全过程人民民主”分支中,可嵌入全国人大代表提案的原始文档链接、基层立法联系点的调研视频、民主评议政府的在线问卷等,让静态知识转化为可交互的学习资源,这种技术赋能不仅提升了学习效率,更培养了青少年的数字素养,使其能够适应信息化社会的政治参与需求。

青春时光的政治思维导图,本质上是一幅认知世界的“导航图”,它以逻辑为经,以现实为纬,引导青少年在纷繁复杂的政治现象中把握规律,在多元价值碰撞中坚定立场,当青年一代能够用系统思维分析社会问题,用理性态度参与公共讨论,用责任意识拥抱时代使命,这幅思维导图便超越了知识工具的范畴,成为照亮人生道路的精神罗盘,正如习近平总书记所言:“青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。”政治思维导图的绘制过程,正是理想孕育、本领锤炼、担当觉醒的过程,它将青春的活力转化为建设国家的力量,让个人成长与时代发展同频共振。

相关问答FAQs:

Q1:如何让政治思维导图更贴近青少年的生活实际?

A1:可以从三个方面入手:一是选题生活化,如将“公民权利”与“校园欺凌举报”“网络言论边界”等青少年常遇到的问题结合;二是案例本土化,用本地政府的惠民政策、社区的民主议事案例等替代抽象理论;三是形式趣味化,采用手绘、漫画、思维导图软件等青少年喜闻乐见的方式,增加互动元素如“你问我答”“情景判断”等模块,让导图成为连接课堂与生活的桥梁。

Q2:政治思维导图是否会导致学习中的碎片化问题?

A2:不会,思维导图的本质是结构化工具,其核心逻辑是通过“主干—分支—子分支”的层级关系建立知识间的内在联系,为避免碎片化,需注意两点:一是绘制前先梳理知识框架,明确核心概念与从属关系,例如在“经济制度”分支下,先明确“所有制结构”“分配制度”“经济体制”等主干,再细化分支内容;二是注重跨模块连接,如在“文化自信”分支中标注与“民族精神”“意识形态”“国际传播”等其他分支的关联点,通过箭头或符号提示逻辑延伸,从而形成系统化的知识网络,而非孤立的知识点堆砌。