在选择博士项目时,“相对好考”通常指申请竞争压力较小、录取门槛适中、对科研成果要求不那么严苛的学校或专业。“好考”是相对概念,需结合个人背景(如本科/硕士院校、科研经历、英语水平等)综合判断,以下从学校类型、专业特点、地域因素等角度分析,并提供参考信息。

学校类型与竞争程度

不同层次大学的博士录取难度差异显著。“双一流”建设高校、顶尖科研院所的竞争最为激烈,尤其是热门专业(如计算机、金融、临床医学等),往往要求发表高水平论文或拥有国家级科研项目,而普通本科院校、地方院校或部分特色院校的博士竞争压力相对较小,更倾向于招收有潜力的学生,对科研成果的要求可能更灵活,一些省属重点大学或行业特色院校(如农业类、师范类、地质类等),若其博士点不是国家级重点学科,报考人数较少,录取率可能更高,部分新设博士点的高校为扩大招生规模,可能会适当降低初试门槛,但需注意导师的科研资源和培养质量。

专业方向的选择

专业冷热程度直接影响录取难度,传统基础学科(如数学、物理、化学、历史等)的申请人数相对较少,部分院校甚至存在“招不满”的情况,若考生有较强的专业基础和科研潜力,录取机会较大,而应用型、交叉型学科(如人工智能、数据科学、新能源等)因就业前景好,报考人数激增,竞争激烈,部分“冷门但刚需”的专业,如小语种、考古学、人类学等,院校为保障学科发展,可能会适当降低英语或科研成果要求,考生可结合自身兴趣和职业规划选择。

地域与招生政策

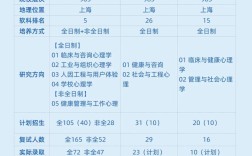

地域因素也不容忽视,中西部地区、东北部分高校的博士报考热度低于一线城市,部分院校为吸引生源,会提供更多的奖学金名额或降低复试分数线,招生政策差异显著:部分院校实行“申请-考核制”,更看重综合能力;而少数院校仍以“考试制”为主,初试成绩占比高,适合应试能力强的考生,定向博士(在职博士)的招生计划通常多于非定向,且部分院校对在职考生的工作经历有要求,竞争压力相对小于全日制。

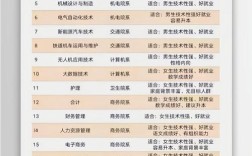

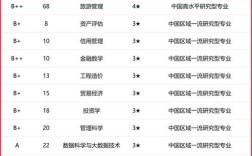

参考数据对比(部分院校示例)

以下为不同类型院校博士报考难度的大致对比(注:数据为综合近年情况,具体以当年招生简章为准):

| 院校类型 | 代表院校举例 | 竞争特点 | 适合人群 |

|---|---|---|---|

| 普通本科/地方院校 | 省属重点大学(如河北大学、广西大学) | 报考人数较少,初试门槛适中 | 科研成果一般但专业基础扎实者 |

| 行业特色院校 | 农业类、师范类、地质类院校 | 冷门专业竞争小,导师资源稳定 | 对行业有兴趣,追求稳定培养方向者 |

| 中西部高校 | 兰州大学、云南大学、贵州大学 | 地理位置影响报考热度,政策倾斜 | 希望减轻竞争压力,接受非一线城市者 |

| 新设博士点高校 | 部分地方院校新增博士点 | 招生计划多,急于扩大影响力 | 试错成本高,愿意尝试新机会者 |

提升录取概率的建议

- 提前联系导师:了解导师的研究方向和招生需求,表达强烈的合作意愿,部分导师在初试前有“预筛选”环节。

- 突出匹配度:在研究计划中结合导师的课题,展示自己的科研能力和相关经验(如课程论文、实习项目等)。

- 利用政策红利:关注院校的“硕博连读”“申请-考核”等特殊招生方式,部分项目对内部考生倾斜明显。

相关问答FAQs

Q1:没有发表过论文,能考上博士吗?

A:可以,部分院校(尤其是普通院校或冷门专业)更看重考生的专业基础、研究潜力和复试表现,论文并非硬性要求,若能在研究计划中体现清晰的思路和创新能力,或在复试中展示较强的文献阅读和逻辑分析能力,仍有很大机会被录取。

Q2:在职博士和全日制博士哪个更容易考?

A:通常在职博士竞争压力较小,原因在于:招生计划更多(部分院校单列名额)、报考人数较少(需单位同意)、复试可能更侧重实践能力,但部分名校在职博士的申请难度也不低,尤其对工作年限和职称有要求,需提前查阅目标院校的具体政策。