逻辑思维舒适区是指个体在思考和解决问题时,倾向于依赖熟悉的思维模式、既定框架和已验证的方法,从而避免进入需要更高认知负荷或不确定性的思维领域,这种状态虽然能带来短暂的安全感和效率,但长期而言会限制思维的广度和深度,阻碍创新能力的提升,理解逻辑思维舒适区的形成机制、影响及突破方法,对个人成长和组织发展都具有重要意义。

逻辑思维舒适区的形成源于人类大脑的“节能”特性,大脑倾向于减少能量消耗,因此会优先选择经过反复验证的路径处理信息,在面对问题时,人们习惯于用过去的经验或常规逻辑直接套用,而不是重新分析变量,这种习惯在稳定环境中确实能提高效率,但当环境发生变化或问题复杂度超出经验范围时,固守舒适区就容易导致决策失误,社会文化和教育体系也强化了这种倾向,标准化考试、固定流程的工作要求等,都在无形中鼓励人们遵循既定规则,而非探索未知。

逻辑思维舒适区的负面影响主要体现在三个方面:一是创新能力的退化,长期依赖熟悉模式会削弱对非常规问题的敏感度;二是适应能力的下降,面对突发变化时难以快速调整策略;三是认知偏差的固化,例如确认偏误(只支持自己观点的信息)和锚定效应(过度依赖第一印象),传统企业在数字化转型中,若仅用线下经验规划线上业务,往往会忽视互联网用户的行为逻辑,最终导致战略失败。

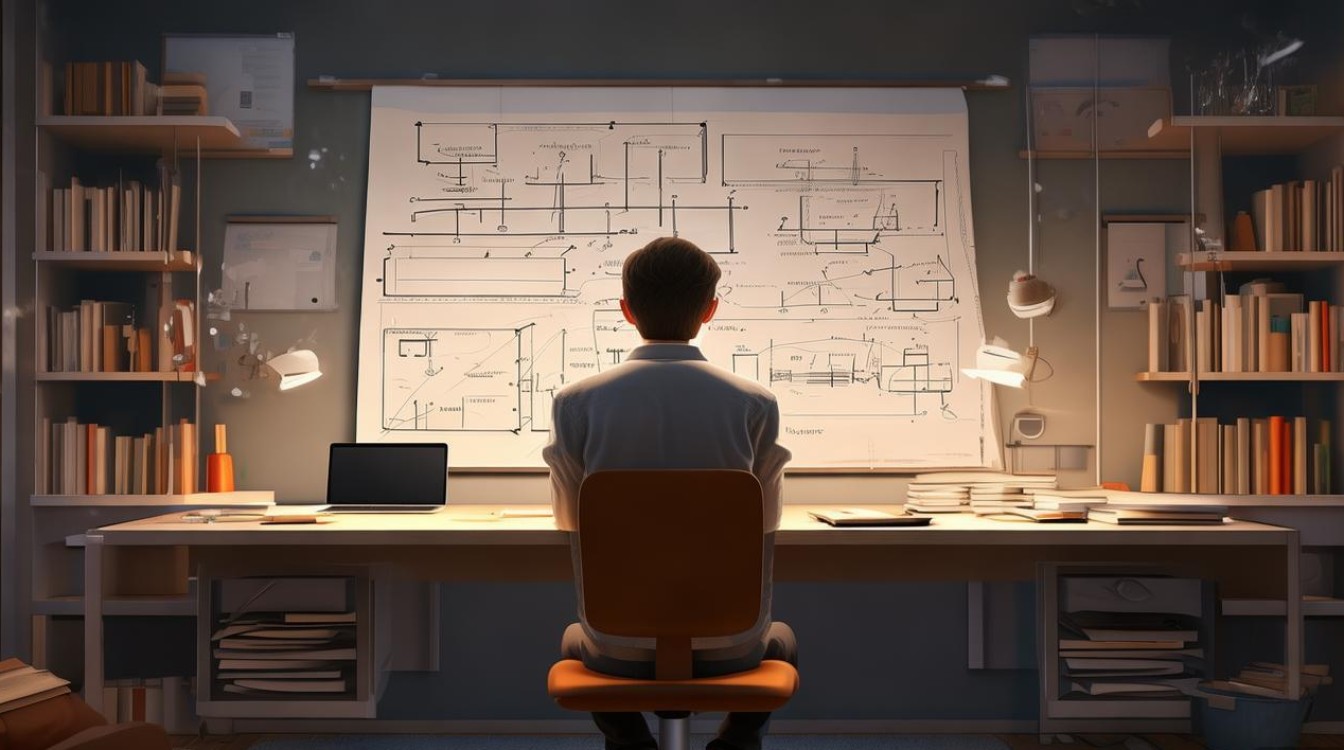

突破逻辑思维舒适区需要主动训练和系统性方法,可以通过“反向提问法”挑战固有假设,例如将“如何提高效率”改为“如何在降低效率的情况下发现问题”,接触跨领域知识能打破思维壁垒,例如学习艺术史可能为数据分析师提供新的可视化视角,建立“思维实验”习惯,模拟极端场景下的解决方案,也能增强思维的灵活性,以下是一些具体训练方法的对比:

| 训练方法 | 操作步骤 | 适用场景 | 预期效果 |

|---|---|---|---|

| 跨学科学习 | 每月阅读一个非专业领域的书籍 | 职业瓶颈期、创新需求 | 拓展思维工具箱 |

| 辩论式讨论 | 主动参与反对自己观点的讨论 | 团队决策、观点验证 | 减少认知偏差 |

| 故障模拟演练 | 假设关键环节失败并制定应急预案 | 风险管理、危机处理 | 提升应变能力 |

在实践中,突破舒适区需要平衡“挑战”与“承受力”,过度的思维压力可能导致焦虑和逃避,因此应循序渐进,每周尝试一个用新方法解决的小问题,逐步积累信心,记录思维过程和结果,通过复盘总结哪些新方法有效,哪些需要调整,形成持续优化的闭环。

相关问答FAQs:

Q1:如何判断自己是否处于逻辑思维舒适区?

A:可以通过以下信号判断:1)遇到问题时第一反应是寻找“标准答案”而非探索多种可能性;2)对跨领域话题感到排斥或不适;3)在讨论中倾向于支持自己熟悉观点,忽略反对意见;4)长期使用相同的工具或方法解决不同类型的问题,若出现上述情况,说明思维可能已固化在舒适区。

Q2:突破逻辑思维舒适区会带来短期不适,如何保持动力?

A:设定明确的小目标,每周用新方法分析一个案例”,通过完成小目标获得成就感;寻找同伴或导师,共同参与思维训练,互相监督鼓励;将突破舒适区与长期愿景关联,提升创新能力以实现职业晋升”,强化内在驱动力,接受短期的不适感是成长的必经过程,将其视为能力提升的信号而非障碍。