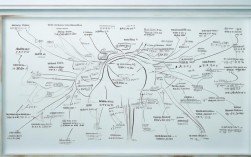

隆中对是三国时期诸葛亮为刘备规划的战略蓝图,其核心在于通过系统分析局势、明确目标路径和资源整合,实现“三分天下”的政治抱负,从思维导图的角度拆解,这一战略可划分为背景分析、目标设定、路径规划和实施保障四个主干分支,每个分支下又包含具体的子模块,形成逻辑严密的决策体系。

背景分析:认清局势是战略的前提

隆中对的思维起点是对客观环境的深度剖析,诸葛亮从宏观到微观梳理了当时的政治格局与资源分布。

- 宏观局势:东汉末年,黄巾起义后中央权威崩塌,地方军阀割据混战,曹操“挟天子以令诸侯”,占据中原核心区,拥兵百万、挟天子而令诸侯,成为北方最强势力;孙权继承兄长基业,占据江东六郡,凭借长江天险和江东世族支持,政权稳固;刘表据有荆州,刘璋割据益州,二者均暗藏内忧,但尚未被彻底吞并。

- 微观条件:刘备当时寄居荆州,兵力薄弱、无固定根据地,但具备“皇室宗亲”的政治合法性,且有关羽、张飞等猛将和一批谋士团队,具备一定的人才基础,荆州“北据汉沔,利尽南海,东连吴会,西通巴蜀”,是战略要冲;益州“沃野千里,天府之土”,资源丰富且地势险要,可作为战略后方。

通过这一分析,诸葛亮明确核心矛盾:曹操是当前最大威胁,但无法短期内抗衡;需先立足荆州,再夺取益州,联合孙权,形成对曹操的战略牵制。

目标设定:明确“三分天下”的终极愿景

在局势分析基础上,隆中对确立了清晰的阶段性目标,最终指向“兴复汉室”的终极理想,但更具操作性的是“三分天下”的现实路径。

- 短期目标:夺取荆州和益州,建立稳固根据地,荆州作为跳板,益州作为后方,二者相连可形成“跨有荆益”的战略纵深,避免被曹操或孙权各个击破。

- 中期目标:联合孙权,共抗曹操,利用孙权对曹操的恐惧心理,建立孙刘联盟,在荆州方向牵制曹军,为自身发展争取时间。

- 长期目标:待天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,刘备身率益州之众出于秦川,形成“两路北伐”之势,霸业可成,汉室可兴”。

这一目标体系层层递进,既立足现实可行性,又指向最终理想,避免了空泛的政治口号。

路径规划:分阶段落地的行动框架

为实现目标,隆中对设计了具体的行动步骤,涵盖根据地建设、联盟构建和军事部署三大核心模块:

- 根据地建设:先取荆州,再图益州,荆州刘表昏聩、内部不稳,可趁其内部继承权之争(刘琦与刘琮)或曹操南下之机夺取;益州刘璋懦弱、张松法正等人心向汉,可借助张松、法正的内应,以“讨伐张鲁(曹操盟友)”为名入川,随后取而代之。

- 联盟构建:以“孙刘共存”为底线,巩固江东联盟,诸葛亮指出“孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用”,需明确孙权“可以为援而不可图”,通过外交手段(如赤壁之战前的“舌战群儒”)说服孙权共同抗曹,避免两线作战。

- 军事部署:形成“两路北伐”的战略构想,荆州军从宛城(今河南南阳)北上,直逼洛阳;益州军从秦川(今陕西关中)东进,威慑长安,这一部署可充分利用荆益的地理优势,形成钳形攻势,直指曹操的政治中心。

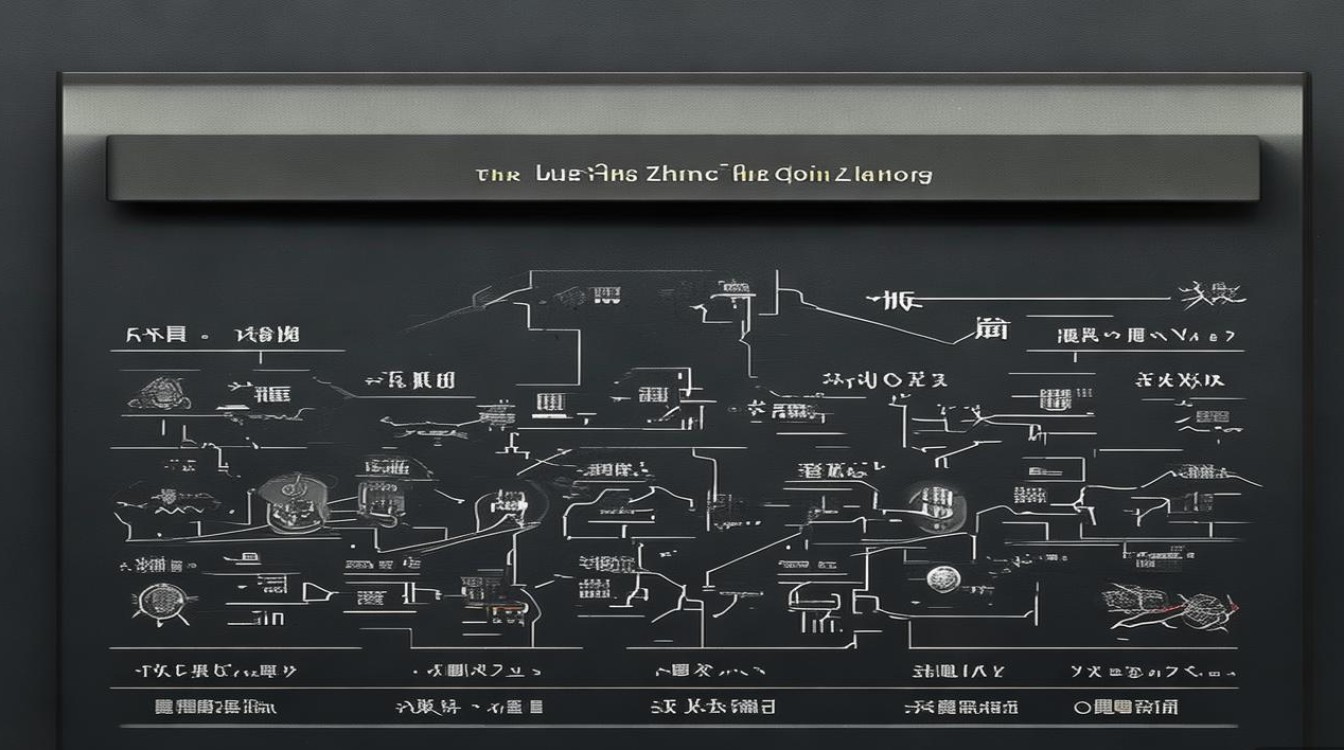

以下表格总结了路径规划的核心内容:

| 阶段 | 核心任务 | 具体策略 | 关键资源 |

|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| 短期 | 夺取荆州 | 借刘表内乱或曹操南下之机,联合当地势力(如蔡瑁、蒯越)或军事夺取 | 刘备团队、荆州民心 |

| 中期 | 夺取益州 | 以“讨张鲁”为名入川,联合张松、法正,取刘璋而代之 | 张松法正内应、益州地理优势 |

| 长期 | 联孙抗曹与北伐 | 巩固孙刘联盟,待曹操内部生变(如叛乱、继承人问题)时,两路出兵北伐 | 孙刘联军、荆州益州后勤 |

实施保障:内修政理与人才储备

战略落地需依靠内部治理和人才支撑,诸葛亮在隆中对中虽未详述,但隐含了“内修政理”的保障逻辑:

- 政治建设:在荆益推行“务农殖谷,闭关息民”政策,恢复经济,稳定民心;以“兴复汉室”为旗帜,凝聚政治认同,区别于曹操的“挟天子”和孙权的割据。

- 人才储备:刘备团队需“贤能为之用”,诸葛亮自荐为军师,同时建议广纳人才(如后来纳入的庞统、马良、蒋琺等),形成“文武兼备”的决策和执行团队。

相关问答FAQs

Q1:隆中对中“跨有荆益”为何是核心战略?

A:“跨有荆益”是实现“三分天下”的地基,荆州是连接南北的枢纽,可北伐中原、东联孙权;益州是“天府之土”,能提供充足的粮草和兵源,且地势险要易守难攻,可避免根据地被敌军直接威胁,二者结合,既能形成战略纵深,又能通过荆州控制长江中游,与江东孙权形成“隔江对峙”的均势,为抗曹创造条件,若无荆益,刘备将沦为流寇集团,难以与曹孙抗衡。

Q2:隆中对的战略是否存在局限性?体现在哪些方面?

A:隆中对的局限性主要体现在对动态局势的预判不足:一是对荆州内部矛盾的低估,刘备集团后来因“关羽失荆州”导致两路北伐构想破产,暴露出对荆州归属复杂性的认知不足(如东吴对荆州的觊觎);二是对益州本土势力的整合不足,取益州后虽短暂稳定,但后来“刘璋旧部”的叛乱(如李严)消耗了内部资源;三是长期战略缺乏灵活性,诸葛亮“六出祁山”坚持北伐,却未根据蜀汉国力调整战略,最终导致“蜀中疲敝”,这些局限源于当时信息有限和战略执行的复杂性,但也体现了隆中对“静态规划”的不足。