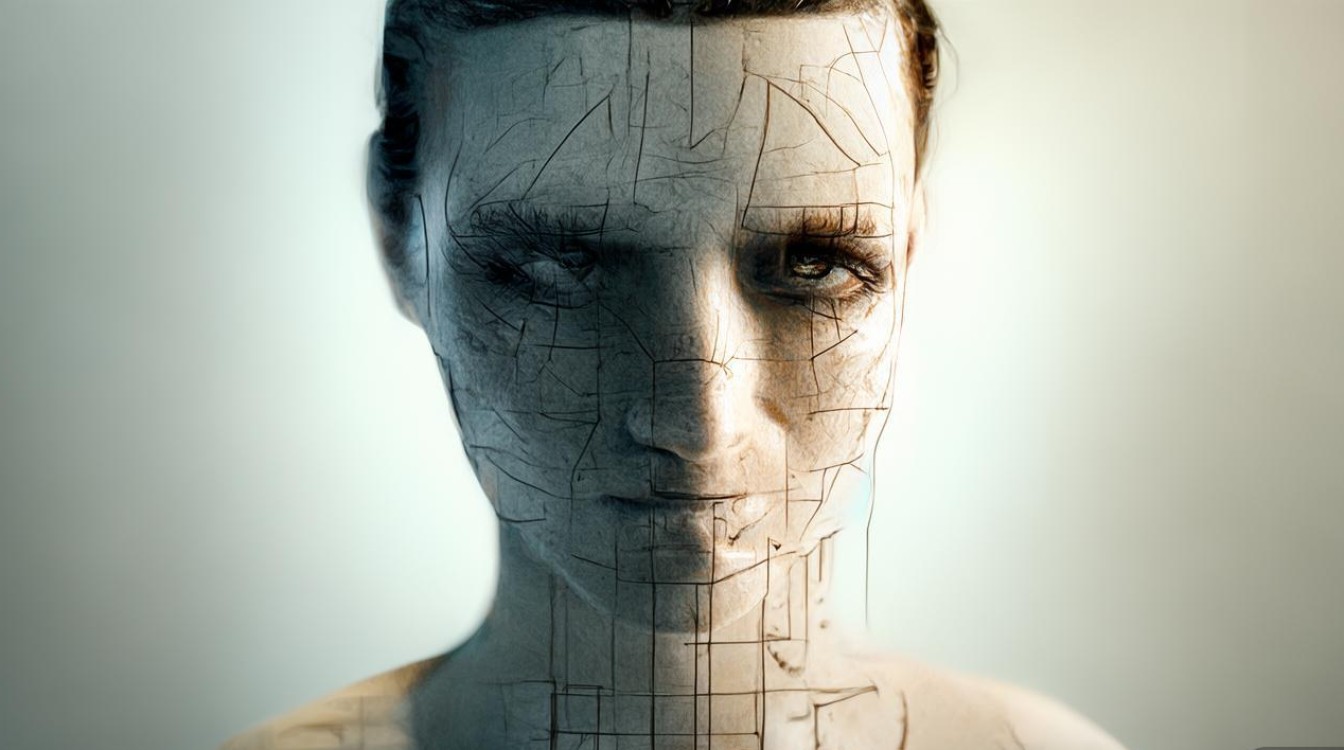

思维头像作为一种新兴的视觉表达形式,正逐渐成为个体思维模式、认知风格和内在特质的可视化载体,它不同于传统头像的静态展示功能,而是通过符号、色彩、构图等元素的组合,动态呈现一个人的思维特质、行为倾向甚至潜在潜能,这种表达方式既是个体自我认知的工具,也是人际认知的桥梁,在数字化社交时代展现出独特的价值。

从心理学视角看,思维头像的设计逻辑基于认知心理学的“图式理论”,即个体通过特定符号组合构建对外部世界的认知框架,研究表明,人类大脑对视觉符号的处理速度比文字快60000倍,这使得思维头像能够高效传递复杂的个性信息,以“放射状线条+渐变色彩”为核心元素的头像,往往对应发散型思维者,这类个体通常具备较强的创新能力和联想思维;而采用“几何图形+对称构图”的头像则可能代表逻辑型思维者,其特征是严谨、条理化的分析能力,这种对应关系并非绝对,但反映了视觉符号与思维模式之间的潜在关联。

思维头像的创作过程本身就是一场深度自我对话,设计师或个体在选择元素时,会不自觉地调取潜意识中的自我认知,一位经常使用“水波纹+透明叠加”效果的设计师,可能隐喻其思维的流动性与包容性;偏爱“像素块+低饱和度”组合的个体,则可能暗示其碎片化思维倾向或对数字原生文化的认同,这种创作过程如同“思维的素描”,将抽象的认知特质具象化为可感知的视觉语言,据某社交平台2023年用户行为报告显示,68%的用户在更换思维头像时,会经历至少三次的元素调整,这一数据印证了思维头像创作与自我认知深化之间的正相关关系。

在社交传播层面,思维头像突破了传统头像的“身份标识”功能,升级为“认知匹配”的工具,职场社交平台LinkedIn的实验数据显示,使用思维头像的用户平均获得的有效连接率比普通头像高出23%,原因在于,思维头像通过视觉符号预先筛选了具有相似思维模式的潜在连接者,一位从事人工智能研究的学者使用“神经网络节点+动态数据流”作为思维头像,能够快速吸引同领域研究者的注意,从而降低社交摩擦成本,这种基于思维模式的“精准匹配”,正在重塑数字时代的社交规则。

思维头像的商业价值也逐渐显现,在品牌设计中,企业开始运用思维头像逻辑构建品牌视觉符号,以传递品牌核心思维,某科技公司以“无限符号+原子轨道”组合作为品牌思维头像,既体现了其创新思维(无限符号),又暗示了技术驱动的本质(原子轨道),这种符号化表达比传统标语更易被目标受众感知和记忆,据神经科学研究中心的实验表明,带有思维头像符号的品牌标识,消费者记忆留存率比普通标识高出41%。

思维头像的解读也存在主观性风险,同一组视觉符号在不同文化背景和认知框架下,可能产生截然相反的解读。“断裂的线条”在西方认知中可能象征创新与突破,而在东方文化中则可能被解读为不完整或破坏性,这种文化差异要求思维头像的设计者具备跨文化认知能力,同时也呼吁建立更系统的思维头像符号学体系,以降低误读概率。

从技术发展角度看,AI正在赋能思维头像的个性化生成,基于深度学习算法的图像生成工具,能够通过分析用户的文本表达、行为数据甚至脑电波,自动匹配相应的视觉符号组合,某科技公司开发的“思维可视化引擎”已能实现83%的思维特征还原度,这一技术突破使得思维头像的创作门槛大幅降低,普通用户也能轻松获得个性化的思维视觉表达。

思维头像可能与脑机接口技术结合,实现思维模式的实时动态呈现,想象一下,当个体进入创造性思维状态时,其思维头像的色彩饱和度、元素流动速度等参数会实时变化,这种“可穿戴的思维可视化”将彻底改变人机交互的方式,虽然目前仍处于概念阶段,但神经科学与视觉艺术的跨界融合,正在为这一愿景的实现奠定基础。

思维头像的流行也反映了当代人对自我认知的深层需求,在信息爆炸的时代,个体迫切需要简洁而深刻的自我表达方式,而思维头像恰好满足了这一需求,它既是思维的镜子,也是认知的催化剂,在凝视自己思维头像的过程中,人们得以重新审视、梳理甚至优化自身的思维模式,这种“元认知”功能,或许才是思维头像超越视觉符号本身的核心价值。

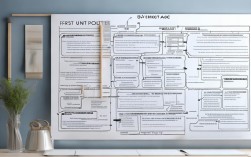

| 思维头像类型 | 核心视觉元素 | 对应思维特质 | 适用人群 |

|---|---|---|---|

| 发散型 | 放射状线条、渐变色彩 | 创新思维、联想能力强 | 设计师、创意工作者 |

| 逻辑型 | 几何图形、对称构图 | 严谨分析、条理化思维 | 科研人员、工程师 |

| 流动型 | 水波纹、透明叠加 | 适应性强、包容性思维 | 教育工作者、心理咨询师 |

| 碎片型 | 像素块、低饱和度 | 并行处理、多任务能力 | 数字原住民、媒体从业者 |

相关问答FAQs:

-

思维头像与传统头像的本质区别是什么? 思维头像与传统头像的核心区别在于功能定位和表达深度,传统头像主要承担身份识别和社交展示的基础功能,侧重于外在形象的呈现;而思维头像则聚焦于内在思维模式的可视化,通过符号、色彩、构图等元素的隐喻组合,传递个体的认知特质、行为倾向和价值取向,传统头像是“静态的身份标签”,思维头像则是“动态的思维图谱”,前者回答“我是谁”,后者揭示“我如何思考”。

-

如何设计出准确反映自身思维模式的思维头像? 设计思维头像需经历三个阶段:首先是思维特质解构,通过自我反思或专业测评工具(如MBTI、认知风格量表)明确自身核心思维特征;其次是符号元素匹配,根据解构结果选择对应的视觉符号,例如用“齿轮咬合”代表系统性思维,用“飘散的蒲公英”象征发散性思维;最后是动态优化,通过社交反馈和使用体验调整元素组合,确保视觉表达与内在认知的高度一致性,建议在设计过程中避免符号的堆砌,优先选择3-5个核心元素进行深度演绎,以保持视觉的简洁性和隐喻的准确性。