郑州幼师录取线是多少啊?这是许多准备报考郑州幼儿师范学校的考生和家长都非常关心的问题,需要明确的是,郑州幼师(通常指郑州幼儿师范高等专科学校)的录取线并不是一个固定不变的数字,它会根据每年的招生计划、报考人数、考生成绩整体情况以及不同专业的报考热度等多种因素动态调整,要准确了解录取线,需要结合具体年份、具体专业以及招生类型来综合分析。

从整体情况来看,郑州幼儿师范高等专科学校作为河南省内知名的幼师培养基地,其录取分数线在同类院校中处于中等偏上水平,学校招生主要包括普通高考生、对口生(中职生)以及五年一贯制制等形式,不同类别的录取标准差异较大。

对于普通高考生而言,学校主要依据河南省普通高校招生录取控制分数线进行投档,近年来,河南省高考专科批次录取控制分数线(文科和理科)大致在180-200分左右,但这只是考生能够参与投档的“门槛”,并非学校的实际录取线,郑州幼师作为热门院校,实际录取线通常会远高于省控线,在普通文科或理科批次中,学校的实际录取线可能达到300-400分甚至更高,具体取决于当年该专业的报考人数和考生成绩分布,热门专业如学前教育、早期教育等,录取分数会相对更高,而一些相对冷门的专业可能会略低一些。

对于对口招生(主要面向中等职业学校毕业生),郑州幼师也开设了多个对口专业类别,如学前教育类、音乐类、美术类等,对口招生的录取线同样由河南省统一划定各专业类别的控制分数线,学校再根据报考考生的成绩和招生计划从高到分择优录取,对口招生的录取线会比普通高考生的录取线更具针对性,不同专业类别的分数线也会有明显差异,学前教育类对口专业的报考人数较多,竞争激烈,录取线可能会相对较高;而音乐、美术类等对专业技能有要求的专业,除了文化课成绩,还会参考专业考试成绩,因此录取情况会更复杂。

五年一贯制制招生是郑州幼师另一种重要的招生形式,主要面向应届初中毕业生,这种形式的录取通常在中考结束后进行,学校会根据当年的招生计划和报考考生的中考成绩,从高分到低分择优录取,五年一贯制制的录取线因年份和招生计划的不同而有所变化,会参考当地普通高中最低录取控制分数线,但具体分数线需要以学校当年发布的招生简章为准,某年郑州市普通高中最低录取控制分数线为400分,郑州幼师五年一贯制制的录取线可能在380-420分之间浮动。

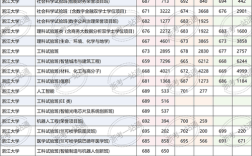

为了更直观地展示不同类型、不同年份的录取情况,以下是一个近三年郑州幼儿师范高等专科学校录取分数线的参考表格(注:以下数据为模拟示例,仅供参考,具体以官方公布为准):

| 招生类型 | 年份 | 专业类别 | 省控线(参考) | 学校实际录取线(参考) | 备注 |

|---|---|---|---|---|---|

| 普通高考(文科) | 2023年 | 学前教育 | 200分 | 380分 | 热门专业,竞争激烈 |

| 普通高考(理科) | 2023年 | 早期教育 | 200分 | 360分 | |

| 普通高考(文科) | 2022年 | 学前教育 | 190分 | 370分 | |

| 普通高考(理科) | 2022年 | 心理咨询 | 190分 | 340分 | 相对冷门专业 |

| 普通高考(文科) | 2021年 | 学前教育 | 180分 | 365分 | |

| 普通高考(理科) | 2021年 | 幼儿健康与管理 | 180分 | 335分 | |

| 对口招生(学前类) | 2023年 | 学前教育 | 300分(文化课) | 320分(综合分) | 综合分=文化课+专业课 |

| 对口招生(音乐类) | 2023年 | 音乐教育 | 280分(文化课) | 350分(综合分) | 专业课成绩占比较高 |

| 五年一贯制 | 2023年 | 学前教育 | 参考普高线400分 | 410分 | 面向初中毕业生 |

| 五年一贯制 | 2022年 | 早期教育 | 参考普高线390分 | 395分 |

需要注意的是,上表中的“省控线”是河南省教育考试院划定的最低录取控制分数线,而“学校实际录取线”是根据学校招生计划和考生报考情况形成的最终分数线,每年的波动都是正常的,对于艺术、体育类专业,通常会采用“文化课+专业课”的综合分录取模式,专业课成绩在录取中占有重要比重,因此考生在备考时不仅要重视文化课学习,还要加强专业训练。

除了分数因素,报考郑州幼师还需要注意以下几点:一是仔细阅读学校当年的招生简章,了解具体的招生专业、计划人数、学费标准、培养要求等信息;二是关注河南省教育考试院和学校官网发布的最新招生信息,避免错过报名时间、考试时间等重要节点;三是对于有面试或专业技能测试要求的专业,考生需要提前做好准备,面试表现和专业技能水平也会影响最终的录取结果;四是考虑个人兴趣和职业规划,选择适合自己的专业,而不是盲目追求热门专业。

郑州幼师的录取线是一个动态变化的概念,受到多种因素的综合影响,考生和家长在报考时,不能仅仅参考往年的分数线,更要结合当年的招生政策、自身成绩以及专业特点进行综合分析和判断,最准确的信息来源是河南省教育考试院和郑州幼儿师范高等专科学校官方网站发布的官方通知,建议考生密切关注官方渠道,及时获取最新、最准确的招生录取信息。

相关问答FAQs:

问题1:郑州幼儿师范高等专科学校的学前教育专业录取分数线是不是每年都很高? 解答:是的,学前教育专业作为郑州幼儿师范高等专科学校的传统优势专业和热门专业,报考人数一直较多,竞争相对激烈,因此录取分数线通常在全校各专业中处于较高水平,近年来,无论是普通高考生还是对口生,学前教育专业的实际录取线都远高于省控线,且呈现逐年小幅上升的趋势,但具体分数线每年会有所波动,主要受当年招生计划、报考人数和考生整体成绩的影响,建议考生以学校当年公布的录取数据为准。

问题2:如果我的高考成绩只超过了省控线不多,还有机会被郑州幼师录取吗? 解答:有机会,但难度较大,郑州幼师作为热门院校,大部分专业的实际录取线都显著高于省控线,如果高考成绩仅略高于省控线,报考普通热门专业(如学前教育、早期教育等)被录取的可能性较低,可以考虑报考相对冷门的专业,或者关注学校的征集志愿信息,对于对口招生或五年一贯制制招生的考生,录取标准与普通高考不同,如果符合对口类别或五年一贯制的报考条件,且成绩在对应类别中具有一定竞争力,被录取的机会会更大,建议考生结合自身情况,合理选择报考专业,并密切关注学校的招生动态。