《红楼梦》作为中国古典文学的巅峰之作,其价值不仅在于细腻的人物塑造和宏大的社会画卷,更在于其中蕴含的深刻逻辑思维,从叙事结构、人物关系、情节设计到哲学思考,曹雪芹以严密的逻辑构建了一个既真实又虚构的艺术世界,让读者在纷繁复杂的表象中探寻内在的规律与必然。

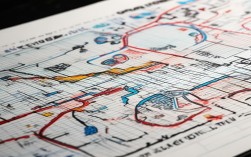

从叙事逻辑来看,《红楼梦》采用了“草蛇灰线,伏脉千里”的笔法,前文的细微铺垫往往在后文中得到呼应,形成环环相扣的因果链,小说开篇的“太虚幻境”判词和《红楼梦十二支曲》,已暗示了主要人物的命运结局,这种宿命式的逻辑并非简单的“命定论”,而是通过人物的性格、选择与所处环境的相互作用,逐步导向必然的结果,贾宝玉的“情不情”与薛宝钗的“冷香丸”看似偶然,实则是其性格与时代逻辑的产物——宝玉对世俗规范的反抗源于对“情”的执着,而宝钗的“藏愚守拙”则是封建礼教对女性规训的体现,叙事中的逻辑不仅推动情节发展,更揭示了人物命运背后的社会历史必然性。

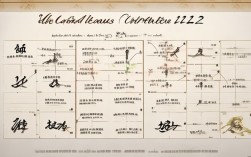

人物关系的逻辑构建同样精妙,小说以贾府为中心,辐射出四大家族“一荣俱荣,一损俱损”的利益网络,这种血缘、政治与经济交织的关系网,构成了贾府兴衰的逻辑基础,元春封妃是贾府煊赫的顶点,而元春的去世则直接导致贾府失势,这种“盛极而衰”的循环并非孤立事件,而是封建家族权力结构逻辑的必然——皇权更迭、党派斗争、经济崩溃等因素层层叠加,最终使贾府走向败亡,在个体层面,人物的性格逻辑也极为严谨:林黛玉的多疑敏感源于寄人篱下的身世与对纯粹情感的追求,王熙凤的精明狠辣则是其身处权力中心、为维护家族地位不得不采取的生存策略,每个角色的言行都符合其身份与性格逻辑,避免了脸谱化塑造,使人物形象立体可信。

情节设计中的逻辑思维体现在细节的真实性与整体的象征性统一。“刘姥姥进大观园”这一情节,通过刘姥姥的视角展现了贾府的奢华与虚伪,其插科打诨的言行看似滑稽,实则暗含对封建等级制度的讽刺,而“抄检大观园”事件中,从王善保家的告状到王熙凤的执行,再到各人的反应,每一步都符合人物立场与利益逻辑,既推动了家族矛盾的激化,也预示了大观园理想世界的崩塌,小说中的大量诗词、谜语、酒令等,不仅是文学点缀,更是情节与主题的逻辑载体,薛宝钗的“更香谜”以“焦首朝朝还暮暮,煎心日日复年年”暗喻命运的煎熬,其谜底与人物性格、结局形成严密的逻辑呼应。

从哲学层面看,《红楼梦》的逻辑思维还体现在对“真与假”“有与无”的辩证思考,小说开篇即言“假作真时真亦假,无为有处有还无”,这一哲学命题贯穿始终,贾宝玉的“通灵宝玉”是“有”与“无”的象征,既是他身份的标志,也是他超脱世俗的媒介;大观园的女儿们“千红一哭,万艳同悲”的悲剧,则是“真”情在“假”礼教下的必然消亡,这种逻辑并非简单的二元对立,而是揭示了现实世界的复杂性与矛盾性,引导读者在“假”中寻“真”,在“有”中悟“无”。

相关问答FAQs

问:《红楼梦》中的“草蛇灰线”手法如何体现逻辑思维?

答:“草蛇灰线”指前文的细微伏笔在后文中得到照应,这种手法通过建立因果链条,使情节发展符合内在逻辑,第三回林黛玉进贾府时,王熙凤的“一双丹凤三角眼,两弯柳叶吊梢眉”已暗示其精明狠辣的性格,而后续“弄权铁槛寺”“逼死尤二姐”等情节,正是这一性格逻辑的延伸,这种伏笔与照应并非偶然,而是作者对人物命运与情节走向的严密设计,使故事更具真实性与说服力。

问:贾府的衰亡是否仅由个人性格导致?其中存在怎样的社会逻辑?

答:贾府的衰亡并非单纯由个人性格决定,而是封建社会制度逻辑的必然结果,从社会层面看,贾府作为四大家族之一,其兴衰与皇权支持、经济基础、政治斗争紧密相关,元春失宠、朝廷抄家等外部事件,是封建权力结构逻辑的体现;而从内部看,贾府子弟腐化、经济入不敷出、管理混乱等问题,则是封建家族制度逻辑的产物——当特权失去制约、道德沦丧,衰亡便成为必然,个人性格(如贾赦的贪婪、贾政的迂腐)加速了这一过程,但根本原因在于封建制度自身的逻辑缺陷。