选择经济学考研院校时,需结合自身实力、职业规划、院校专业实力及地域资源等多维度综合考量,经济学作为热门学科,不同院校在研究方向、师资力量、就业资源等方面差异显著,以下从核心评估维度、院校梯队推荐及决策建议三方面展开分析,帮助考生做出理性选择。

核心评估维度

-

学科实力与排名

教育部学科评估是衡量院校专业水平的重要参考,第四轮学科评估中,理论经济学和应用经济学获评A+的院校(如中国人民大学、北京大学、复旦大学、武汉大学等)代表了国内顶尖水平,这些院校在理论深度、科研资源及学术声誉上优势显著,适合有志于学术研究或进入头部机构就业的考生,部分财经类院校(如上海财经大学、中央财经大学、西南财经大学)虽综合排名不如综合类高校,但在经济学领域特色鲜明,行业认可度高,尤其在金融、产业经济等方向资源突出。 -

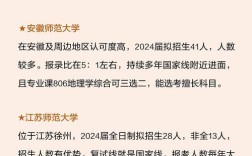

考试难度与报录比

院校选择需匹配自身备考实力,顶尖院校(如清北复人)因竞争激烈,复试线常高于国家线30-50分,且专业课难度大、对数学要求高(多为数学一或数学三),适合基础扎实、备考时间充实的考生,部分211院校(如暨南大学、中南财经政法大学)或地方强校(如辽宁大学、江西财经大学)复试线接近国家线,专业课难度适中,性价比更高,适合求稳或跨专业考生,需重点关注目标院校近3年报录比、复试差额比及拟录取名单,避免“扎堆”或“踩坑”。 -

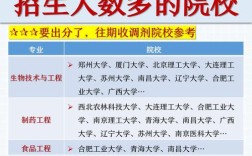

研究方向与导师资源

经济学细分领域众多,不同院校优势方向差异明显,中国人民大学政治经济学、复旦大学西方经济学、厦门大学劳动经济学、南开大学区域经济学为传统强项;中央财经大学金融工程、上海财经大学产业经济学、对外经济贸易国际贸易实务更偏向应用,考生可通过院校官网查阅导师研究方向、课题项目及论文发表,选择与自身兴趣匹配的导师,这对研究生阶段学术成长及就业指导至关重要。 -

地域与就业资源

地域因素直接影响实习及就业机会,北京、上海、广州等一线城市院校(如人大、复旦、上财、暨南大学)依托金融中心地位,券商、基金、咨询等实习资源丰富,毕业生多进入头部金融机构;武汉、成都、南京等新一线城市院校(如武大、川大、东南大学)在地方国企、政府部门及金融机构中校友资源集中,适合计划在区域发展的考生,部分院校与行业联系紧密(如上海海事大学与航运经济、东北财经大学与东北区域经济),特色化就业路径明显。

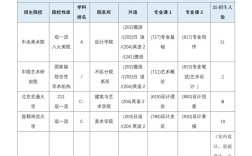

院校梯队推荐(按报考热度与实力)

为直观对比,以下按“顶尖梯队-优质梯队-特色梯队”分类,列举代表性院校及核心优势:

| 梯队 | 院校名称 | 优势学科方向 | 适合人群 | 近年复试线(approx) |

|---|---|---|---|---|

| 顶尖梯队 | 中国人民大学、北京大学 | 理论经济学、应用经济学(全领域) | 基础顶尖,追求学术或顶级就业 | 390+ |

| 复旦大学、清华大学 | 金融学、西方经济学、数量经济学 | 数学能力强,偏好量化研究 | 385+ | |

| 优质梯队 | 上海财经大学、中央财经大学 | 金融工程、产业经济学、财政学 | 目标券商/银行/考公,行业资源丰富 | 370+ |

| 南开大学、武汉大学 | 政治经济学、区域经济学、世界经济 | 综合实力强,地域优势明显 | 365+ | |

| 特色梯队 | 对外经济贸易大学 | 国际贸易、国际金融 | 外语能力强,意向涉外经济岗位 | 360+ |

| 西南财经大学、中南财经政法 | 金融学、经济法学、会计学(交叉) | 偏好应用型专业,行业认可度高 | 355+ | |

| 辽宁大学、江西财经大学 | 国民经济学、产业经济学(区域特色) | 求稳或计划在东北/华东发展 | 345+(国家线浮动) |

决策建议

-

精准定位自身需求:若计划读博深造,优先选择学科实力强、导师资源多的顶尖院校;若以就业为导向,可侧重地域资源丰富、行业认可度高的财经类院校;若数学基础较弱,可避开考数学一的院校(如部分学硕),选择考数学三或396经济类联考的专业硕士(如金融、应用统计)。

-

动态关注招生信息:部分院校会调整考试科目(如从数学三改为396、更换专业课参考书),需及时查看目标院校研究生院官网发布的最新招生简章及专业目录,避免因信息差导致备考失误。

-

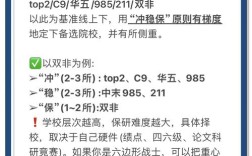

合理评估备考成本:顶尖院校备考周期长、竞争压力大,需平衡“冲名校”与“上岸概率”,可结合“一志愿+调剂”的梯度策略,例如冲刺顶尖院校的同时,选择1-2所同梯队的保底院校。

相关问答FAQs

Q1:经济学考研,选择学硕还是专硕更合适?

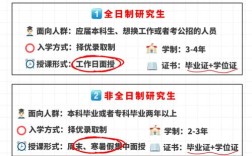

A1:学硕(0202经济学)以学术培养为导向,通常学制3年,可直博,侧重理论研究和科研能力,适合计划读博或进入高校、研究机构的考生,考试科目一般为政治、英语一、数学三、专业课(如西方经济学、政治经济学);专硕(0251金融、0252应用统计等)以就业为导向,学制2-3年,课程更注重实践,实习机会多,适合意向进入企业、金融机构的考生,考试科目多为政治、英语二、396经济类联考或数学三、专业课(如金融学、统计学),选择时需结合职业规划:学术道路首选学硕,就业优先选专硕,且部分专硕(如MPAcc)招生人数更多,上岸概率相对较高。

Q2:跨专业考生如何高效备考经济学专业课?

A2:跨专业考生需重点解决“基础薄弱”和“信息差”问题,尽早入门核心教材(如高鸿业《西方经济学》、曼昆《经济学原理》),构建宏观、微观经济学框架,理解供需理论、宏观经济模型等基础概念;针对目标院校专业课真题,分析高频考点(如计算题、论述题侧重章节),结合院校指定参考书(如范里安《微观经济学:现代观点》)深化理解;利用慕课、B站等资源补充学习(如北大国发院《经济学原理》公开课),或加入备考社群获取学长学姐笔记、真题解析,避免走弯路,建议至少留出8-10个月备考时间,前期打基础,中期刷真题,后期模拟冲刺。