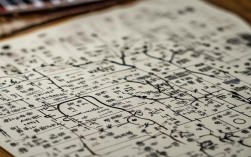

,涉及空间想象、逻辑推理和抽象思维能力的培养,通过系统化的思维导图梳理观察物体的知识体系,可以帮助学生构建清晰的知识框架,提升学习效率,以下从核心概念、观察方法、空间关系、应用场景及思维训练五个维度展开详细阐述。

核心概念与基本要素

观察物体的核心在于理解“从不同角度观察同一物体,看到的形状可能不同”,这一概念包含三个基本要素:观察者、物体和观察角度,观察者是视角的来源,物体的摆放位置和观察者的位置共同决定了观察结果,观察一个长方体,从正面、上面和侧面看到的图形分别是长方形、长方形和长方形(特殊长方体可能不同),而观察一个圆柱体,从正面和侧面看到的是长方形,从上面看到的是圆形。

物体的特征是观察的基础,包括形状、大小、位置和结构,形状分为立体图形(如正方体、球体)和平面图形(如三角形、圆形);大小涉及尺寸比例;位置指物体在空间中的方位;结构则关注物体的组合方式,如两个正方体拼接后,从不同角度观察可能看到不同的图形,理解这些要素是准确观察物体的前提。

多角度观察方法

多角度观察是掌握物体特征的关键方法,通常从三个维度展开:正视图、俯视图和侧视图,正视图是从物体正面观察到的图形,俯视图是从上方垂直观察的图形,侧视图则包括左视图和右视图,观察一个由两个小正方体上下叠放组成的几何体,正视图和侧视图都是长方形,俯视图则是两个并列的正方形。

在实际观察中,可采用动态观察法,即让物体或观察者缓慢移动,记录形状变化过程;也可采用对比观察法,比较不同角度下图形的异同点,观察一个圆锥体,从侧面看到的是等腰三角形,从上面看到的是圆形,从斜上方观察则可能是圆形与三角形的组合,通过多角度观察,学生能逐步建立空间立体感。

空间关系与图形转换

空间关系涉及物体之间的位置、方向和距离,是观察物体的深层逻辑,两个物体前后摆放时,前面的物体会遮挡后面的物体,导致视图中出现隐藏线;左右对称的物体,其左右视图可能相同或镜像对称,理解这些关系有助于准确绘制和判断视图。

图形转换是从立体图形到平面视图,或从平面视图还原立体图形的过程,根据正视图、俯视图和侧视图,可以想象出立体图形的形状,这需要逆向思维能力,如给出一个由三个小正方体组成的L形几何体,其正视图是两个并列的正方形,俯视图是三个正方形组成的L形,侧视图是一个正方形,通过图形转换训练,学生的空间想象力得到显著提升。

实际应用场景

观察物体的知识广泛应用于生活和生产中,在建筑领域,工程师通过绘制三视图(正视图、俯视图、侧视图)来设计建筑结构;在机械制造中,零件的三维图纸需要通过多角度观察来确保加工精度;在日常生活中,根据包装盒的展开图可以还原出立体形状,有助于空间规划,艺术创作中的透视原理也基于观察物体的视角变化,如绘画中通过近大远小的效果表现立体感。

思维训练策略

为提升观察物体的思维能力,可采用以下训练方法:一是搭建模型,用实物(如积木)搭建几何体,从不同角度观察并绘制视图;二是绘图练习,根据文字描述或立体图形绘制三视图;三是想象推理,给出平面视图,让学生口头描述或用积木搭建对应的立体图形,给出一个“田”字形的俯视图,学生需判断其可能由哪些小正方体组合而成,并思考不同组合方式下其他视图的变化。

通过系统化的思维导图梳理,观察物体的知识形成了一个从基础概念到方法应用,再到思维训练的完整体系,学生需在理解核心要素的基础上,通过多角度观察和图形转换练习,逐步建立空间观念,最终将知识应用于实际问题解决。

相关问答FAQs

问题1:如何帮助低年级学生建立观察物体的空间观念?

解答:低年级学生空间想象能力较弱,可通过直观教具和游戏化教学辅助理解,让学生用积木搭建简单几何体,从不同角度观察并拍照记录;开展“我说你搭”游戏,教师描述物体形状,学生用积木还原;利用动画课件展示立体图形的展开与折叠过程,帮助学生理解平面与立体的转换,鼓励学生观察生活中的物体(如文具盒、书本),描述从不同角度看到的形状,逐步培养空间感知能力。

问题2:在绘制三视图时,如何判断立体图形中隐藏的部分?

解答:隐藏部分通常指被其他物体遮挡而不可见的线条或面,判断方法有两种:一是逻辑推理,根据物体摆放位置推断遮挡关系,如两个物体前后排列时,后面的物体在正视图中可能被遮挡;二是模型验证,用实物或积木搭建立体图形,从观察角度观察后绘制视图,对比可见与隐藏部分,观察一个带孔的正方体,孔的边缘在正视图中可能被遮挡,需用虚线表示不可见部分,以区分可见轮廓和隐藏结构。