在当今快速变化的商业环境中,传统战略管理模式的局限性日益凸显,企业亟需构建以动态适应、价值共创和生态协同为核心的战略管理新思维,这种新思维强调从静态规划转向动态迭代,从内部视角转向生态视角,从竞争逻辑转向共生逻辑,从而帮助企业在不确定性中把握机遇、实现可持续发展。

战略管理新思维的首要特征是动态适应性,传统战略管理往往依赖长期固定规划,难以应对市场环境的突发变化,而新思维强调采用“情景规划”和“敏捷战略”方法,通过建立快速响应机制,实时监测外部环境变化,并动态调整资源配置,企业可构建“战略雷达系统”,定期扫描政策、技术、消费者需求等关键变量,形成“监测-预警-调整”的闭环管理,引入“最小可行性产品(MVP)”理念,通过小规模试错验证战略假设,能够有效降低试错成本,加速战略迭代速度。

价值共创思维正在重塑战略定位的核心逻辑,传统战略聚焦于企业内部资源与能力的优化,而新思维将消费者、供应商、合作伙伴甚至竞争对手纳入价值创造网络,通过开放式创新实现多方共赢,小米通过“粉丝经济”模式,让用户深度参与产品研发与迭代,不仅降低了创新风险,还形成了高粘性用户社群,企业可通过搭建“共创平台”,整合外部智力资源,将线性价值链转化为网状价值生态,从而在竞争中构建差异化优势。

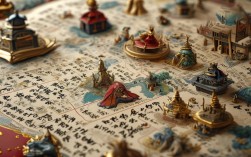

生态协同思维是战略管理新思维的第三个关键维度,在产业边界日益模糊的背景下,单打独斗的企业难以应对复杂挑战,构建产业生态成为必然选择,新思维强调企业从“价值链参与者”转变为“生态组织者”,通过制定行业标准、共建基础设施、共享数据资源等方式,提升整个生态系统的竞争力,华为通过“鸿蒙系统”构建跨设备生态链,联合硬件厂商、开发者共同打造万物互联的操作系统,实现了从技术供应商到生态领导者的转型,生态协同并非简单的联盟合作,而是通过利益共享机制和信任体系,形成“你中有我、我中有你”的共生关系。

为更直观地对比传统战略与新思维的区别,可通过以下表格呈现:

| 维度 | 传统战略管理 | 战略管理新思维 |

|---|---|---|

| 规划方式 | 长期固定规划 | 动态迭代、敏捷调整 |

| 价值焦点 | 内部资源优化 | 多方价值共创 |

| 竞争逻辑 | 零和博弈、对抗竞争 | 生态共生、协同进化 |

| 创新模式 | 封闭式研发 | 开放式创新、用户参与 |

| 组织形态 | 层级式架构 | 扁平化、网络化 |

| 风险应对 | 预测与规避 | 承认不确定性、快速响应 |

在实践中,企业落地战略管理新思维需克服三大挑战:一是组织惯性,传统科层制架构可能抑制动态响应能力,需通过“小前台、大中台”的组织变革提升敏捷性;二是数据壁垒,跨企业数据共享涉及隐私与安全风险,需建立区块链等信任机制;三是认知局限,管理层需从“控制者”转变为“赋能者”,培养生态思维,阿里巴巴的“中台战略”正是通过整合数据与技术能力,支持前端业务单元快速创新,体现了新思维下的组织进化方向。

相关问答FAQs:

-

问:战略管理新思维是否适用于所有规模的企业?

答:不同规模企业均可应用,但侧重点有所差异,大型企业需通过生态协同整合资源,避免“大企业病”;中小企业可聚焦价值共创,以轻资产模式快速响应市场,例如通过参与产业生态链获取技术与渠道支持。 -

问:如何平衡战略动态调整与长期目标的一致性?

答:需建立“核心-边缘”战略框架,将企业使命、核心价值观等核心要素保持稳定,同时允许商业模式、业务组合等边缘要素动态调整,亚马逊始终以“客户至上”为核心,但业务从电商扩展到云计算、AI等领域,体现了坚守与灵活的统一。