思维的励志,本质上是一场关于自我觉醒与突破的内在革命,它并非空洞的口号,而是将思维从固化的认知牢笼中解放出来,在怀疑与探索中重塑行动逻辑,最终实现从“被动接受”到“主动创造”的生命跃迁,这种力量,藏在每一次对“不可能”的质疑里,显现在每一次对“舒适区”的告别中,更沉淀在日复一日对思维边界的拓展中。

思维的励志:从“认知牢笼”到“破局重生”

人类思维的进化史,本身就是一部不断打破认知边界的历史,中世纪的人们认为“地球是宇宙中心”,这一观念禁锢了人类对宇宙的探索数百年,直到哥白尼、伽利略用理性与实证将“地心说”推翻,才开启了现代科学的大门,个体的思维成长同样如此:当我们被“我不行”“我做不到”的固有认知束缚时,便如同生活在无形的“认知牢笼”里,即便潜力无限,也会在自我设限中错失成长的可能。

思维的励志,始于对“认知牢笼”的觉察,心理学家卡罗尔·德韦克提出的“成长型思维”理论,揭示了这一关键:拥有固定型思维的人,认为能力是天生的、不可改变的,因此害怕挑战、逃避失败;而成长型思维的人,相信能力可以通过努力和学习提升,将挫折视为成长的阶梯,这两种思维的差异,直接决定了人生的高度——前者在“不可能”的叹息中停滞,后者在“试一试”的行动中突破,爱迪生在发明电灯时经历了上千次失败,若他用“固定型思维”看待失败,或许早已放弃,但他却说:“我没有失败,我只是发现了一千种不能成功的方法。”正是这种将失败转化为认知资源的思维模式,让他最终点亮了人类文明的进程。

思维的励志:在“行动闭环”中实现认知升级

思维的励志,不是空想出来的,而是在“思考—行动—反思—再行动”的闭环中淬炼而成,单纯的“想”永远无法改变现实,唯有将思维转化为行动,在实践的检验中修正认知,才能让思维真正成为推动成长的引擎。

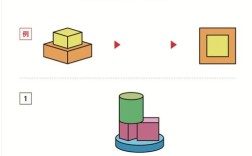

这一过程可以用一个“认知升级循环表”来清晰呈现:

| 阶段 | 核心行动 | 关键思维工具 | 典型案例 |

|---|---|---|---|

| 启动期 | 设定目标,拆解任务 | SMART原则(具体、可衡量、可实现、相关性、时限性) | 想提升英语能力,拆解为“每日背20个单词+每周精读1篇文章+每月1次口语测试” |

| 执行期 | 专注行动,记录反馈 | 过程导向思维(关注“做到了什么”而非“没做到什么”) | 坚持健身3个月,即使体重下降缓慢,也记录下“每周多跑1公里”的进步 |

| 反思期 | 分析结果,归因调整 | 成长型归因(将失败归因为“方法不对”而非“能力不足”) | 考试失利后,不否定自己,而是复盘“知识点掌握不牢”“时间分配不合理”等问题 |

| 升级期 | 优化策略,迭代认知 | 第一性原理(回归事物本质思考) | 做自媒体初期流量低,不盲目模仿爆款,而是分析“目标用户真正需要什么内容” |

这个循环的本质,是“用行动验证思维,用思维优化行动”,每一次循环,都是对思维的一次打磨——最初的目标可能模糊,经过实践的检验会逐渐清晰;最初的方法可能笨拙,通过反思调整会变得高效,正如王阳明所说:“知行合一”,真正的“知”必然包含“行”,而真正的“行”也必然深化“知”,思维的励志,正是在这知行合一的反复锤炼中,让认知从“浅层知道”升华为“深层做到”。

思维的励志:以“长期主义”穿越周期,抵达成长

思维的励志,还需要“长期主义”的支撑,在这个追求“即时满足”的时代,很多人渴望立竿见影的效果,一旦短期看不到回报,就容易动摇初心,甚至否定之前的努力,但真正的成长,从来都不是一蹴而就的,它像一棵树,需要扎根土壤、经历风雨,才能长成参天大树。

长期主义的思维,要求我们学会“延迟满足”,在“当下付出”与“未来收益”之间建立平衡,作家村上春树从30岁开始坚持每天写作5小时、跑步10公里,这一习惯坚持了40余年,他说:“坚持做一件事,不是为了感动谁,而是为了知道自己在有能力的时候,全力以赴。”正是这种“长期主义”的思维,让他不仅写出了《挪威的森林》等经典作品,更在跑步中锤炼了坚韧的意志——而意志,恰恰是思维突破的底层力量。

思维的励志,还要学会在“不确定性”中保持定力,人生如同航行,既有风平浪静,也有惊涛骇浪,当遭遇挫折时,是怨天尤人、随波逐流,还是锚定目标、调整航向?答案藏在思维的选择里,华为在遭遇外部打压时,没有陷入“受害者思维”,而是启动“备胎计划”,加大研发投入,最终在芯片、操作系统等领域实现突破,这种“在危机中找机遇”的思维,正是长期主义与积极心态的结合,它让我们在穿越周期后,迎来更强大的自己。

思维的励志:最终指向“自我实现”与“价值创造”

思维的励志,终极目标不是追求世俗的成功,而是实现“自我价值”,让生命更有意义,当思维突破了自我设限、行动形成了闭环、心态具备了长期主义,我们便拥有了创造价值的能力——这种能力,不仅能让自己成长,更能照亮他人、影响世界。

敦煌研究院名誉院长樊锦诗,年轻时从繁华的上海来到黄沙漫天的敦煌,一待就是60年,她曾说:“我躺下是敦煌,醒来还是敦煌。”支撑她坚守的,是对“文物保护”这一事业的深刻认知与热爱,她的思维超越了个人得失,将“小我”融入“大我”,最终不仅守护了莫高窟的千年文明,更推动了“数字敦煌”让更多人领略传统文化的魅力,这就是思维的励志所能抵达的高度:当思维与价值创造相连,个体生命便有了超越时间的重量。

相关问答FAQs

Q1:如何判断自己是否存在“固定型思维”?有哪些方法可以培养“成长型思维”?

A:判断固定型思维的典型表现包括:面对挑战时逃避、害怕失败(担心被定义为“无能”)、对他人成功感到威胁、将努力视为“天赋不足”的表现等,培养成长型思维的方法有:

- 语言重塑:将“我做不到”改为“我暂时还做不到”,将“我失败了”改为“我从这次中学到了什么”;

- 拥抱挑战:主动选择有难度的任务,把“舒适区”拓展为“成长区”;

- 关注过程:不过分强调结果,而是肯定自己付出的努力和采取的策略;

- 从他人失败中学习:不嘲笑他人的挫折,而是分析其背后的原因,为自己积累经验。

Q2:在思维励志的过程中,如何避免“自我感动式努力”,真正让思维转化为行动成果?

A:“自我感动式努力”的本质是“伪行动”——看起来很忙碌,实则缺乏目标和反馈,避免这种情况的关键在于:

- 设定清晰的目标:用SMART原则拆解任务,明确“做什么、怎么做、做到什么程度”;

- 建立反馈机制:定期记录行动过程(如写日记、做表格),分析哪些方法有效、哪些需要调整;

- 拒绝“虚假忙碌”:区分“重要的事”和“紧急的事”,优先投入精力在能带来长期价值的事情上(如学习技能、深度思考);

- 寻求外部监督:与志同道合的人组成小组,互相分享进度和困惑,通过外部视角避免自我欺骗,真正的努力,是“用结果说话”,让每一次行动都成为思维升级的阶梯。