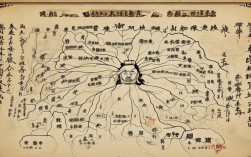

辩证思维理解“相由心生”,需要超越对字面意义的简单揣测,将其置于哲学、心理学与社会学的交叉视野中,从“心”与“相”的辩证关系、动态互动及现实意义三个维度展开分析,这一命题并非强调主观臆想能改变客观外貌,而是揭示内心状态对个体认知、行为反馈及人际互动的系统性影响,最终在长期实践中塑造外在“相”的过程。

“心”与“相”的辩证关系:主观与客观的统一

“相由心生”中的“心”,并非孤立的精神实体,而是包含认知、情感、意志的动态主观系统;“相”也不仅指面容外貌,更涵盖神态、举止、气质及他人对个体的整体印象,二者并非简单的“决定论”或“反映论”,而是辩证统一的整体。

从唯物辩证法看,“心”作为主观能动性的体现,通过实践反作用于客观存在,心理学中的“面部反馈假说”为此提供了实证支持:当个体刻意做出微笑表情时,大脑会激活相应神经回路,从而提升积极情绪;反之,长期皱眉、垂头会导致面部肌肉形成习惯性纹路,强化负面情绪体验,这说明“心”与“相”之间存在“认知-情绪-行为-生理”的闭环:内心状态影响行为选择,行为通过重复塑造生理特征(如表情纹、体态),而生理特征又反过来影响他人认知,形成“镜像反馈”,乐观者常以开放姿态面对人际互动,获得积极回应后进一步强化自信,最终在眉眼间流露亲和力;悲观者则习惯性防御,导致面部肌肉紧张,久而久之形成“愁苦相”。

从认识论角度,“相”是主观与客观的联结点,他人对个体“相”的判断,既包含客观外貌信息,也融入主观认知加工,社会心理学中的“晕轮效应”表明,当个体展现出某种特质(如善良、果断)时,观察者会倾向于将其外貌解读为符合该特质的“证据”——这种“解读”正是“心”的投射,人们常认为“眼角有笑纹的人更亲切”,实则是将“亲和力”这一内心特质与外貌特征建立了主观关联,而非外貌本身决定特质。“相由心生”的本质是“认知建构”:内心特质通过行为与生理痕迹外显,再被他人以主观认知“解码”,最终形成“相”的社会意义。

“相”的动态生成:从内在状态到外在呈现的实践逻辑

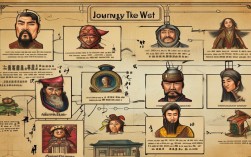

“相由心生”并非一蹴而就的静态结果,而是在实践中逐步生成的动态过程,这一过程可拆解为“内在驱动-行为实践-生理塑形-社会反馈”四个环节,各环节相互影响、循环往复。

内在驱动环节是起点,个体的价值观、情绪模式、认知框架构成“心”的核心,以成长型思维看待世界的人,面对挫折时更倾向于积极归因,这种认知模式会驱动其主动寻求解决方案,而非陷入自我否定,长期稳定的内在驱动,会形成稳定的情绪基调——如 chronic(慢性)压力会导致皮质醇水平升高,引发皮肤问题、脱发等生理变化;而长期愉悦感则促进内啡肽分泌,改善气色与肌肉状态。

行为实践环节是“心”向“相”转化的中介,内在状态通过具体行为外显:自信者常保持挺胸抬头的体态,焦虑者不自觉抖腿或回避眼神,同理心强者习惯倾听时点头微笑,这些行为并非偶然,而是大脑根据长期心理状态形成的“自动化反应”,社会学家欧文·戈夫曼的“拟剧理论”指出,个体在日常互动中会通过“前台行为”(如表情、姿态)管理他人印象,而“前台行为”的重复性会内化为“习惯性身体语言”,最终成为“相”的组成部分。

生理塑形环节是行为与身体的长期互动,现代医学研究证实,情绪会影响自主神经系统:长期愤怒交感神经兴奋,导致面部血流异常、肌肉紧张,可能形成法令纹;而放松状态则激活副交感神经,促进面部血液循环,延缓衰老,心理状态还会通过激素途径影响外貌:如抑郁者可能因食欲下降导致体重骤减,面容憔悴;积极心态则通过改善睡眠质量,减少黑眼圈与皱纹,使皮肤更有弹性。

社会反馈环节是“相”的社会化完成,他人对个体“相”的回应,会反过来强化或修正内在状态,一个因“愁苦相”常被误认为“不好接近”的人,可能逐渐产生社交焦虑,进一步加剧面部肌肉紧张;而一个因“亲和相”获得更多信任的人,会增强人际自信,形成“积极反馈-积极行为-积极相”的正向循环,这种“镜中我”效应(查尔斯·库利提出)说明,“相”不仅是内在的投射,也是社会互动的产物——它在“心”与环境的辩证关系中不断被重构。

辩证看待“相由心生”:避免极端化理解

辩证思维要求我们拒绝将“相由心生”绝对化或片面化,需警惕两种常见误区。

一是反对“唯心主义”解读,即认为“想改变外貌就能改变外貌”,这种观点脱离了生理与社会现实的制约,忽视了遗传、环境、年龄等客观因素对面貌的影响,单眼皮、高鼻梁等五官特征主要由基因决定,无法通过“心态”彻底改变;“相由心生”的作用更多体现在气质、神态、皮肤状态等“动态特征”上,而非静态的五官结构。

二是反对“外貌决定论”,即认为“外貌完全由内心决定,无需在意外在管理”,这种观点混淆了“内在影响”与“主观能动性”的边界。“相”的生成是内在状态与外在管理的统一:良好的生活习惯(如护肤、运动)能辅助生理状态的改善,而内在修养则能提升气质的持久魅力,一个人即使天生相貌普通,但因内心平和、举止得体,仍能形成“耐看相”;反之,若仅依赖化妆修饰,却长期处于焦虑状态,眼神中的疲惫感仍会通过“相”流露。

真正的“相由心生”,是“修心”与“修身”的辩证统一:通过内在修养塑造积极心态,以积极心态驱动健康行为,再通过行为与生理的互动,形成内外兼修的“相”,这种“相”并非刻意追求的结果,而是内在状态自然外显的“生命痕迹”。

“相由心生”的现实意义:从个人修养到社会互动

理解“相由心生”的辩证内涵,对个人成长与社会交往具有重要指导意义。

对个人而言,它强调了“内在建设”的核心价值,与其过度关注外貌焦虑,不如通过阅读、反思、实践等方式培养豁达、善良、坚韧的内心品质,这些品质会通过行为与生理痕迹外显,形成“腹有诗书气自华”的独特气质——这种“相”具有超越年龄与外貌的持久魅力,是任何化妆品都无法模仿的。

对社会而言,它提醒我们避免“以貌取人”的认知偏差,既然“相”包含主观建构的成分,那么对他人的判断就应超越外貌,关注其行为与品质,一个面容严肃的人可能因内向而非冷漠,一个笑容甜美的人也可能因伪装而非善良——唯有通过长期互动了解其“心”,才能避免被“相”的表象所迷惑。

相关问答FAQs

Q1:“相由心生”是否意味着通过整容就能彻底改变运势?

A1:并非如此。“相由心生”的核心是内在状态对“动态特征”(如气质、神态)的影响,而非静态五官的绝对改变,整容可以优化外貌,但若内在状态(如性格、情绪模式)未发生改变,原有的行为习惯与情绪特征仍可能通过面部表情、体态等外显,甚至因“表里不一”引发他人不适,一个因自卑而整容的人,若未解决内心焦虑,眼神中的闪躲与紧张仍会存在,反而可能因“外貌与气质不符”降低信任度,真正的“运势”改善,需内在修养与外在管理的统一,而非单纯依赖外貌调整。

Q2:如何通过“修心”改善“相”?有哪些具体方法?

A2:“修心”改善“相”的核心是通过调整认知、情绪与行为,形成积极的生命状态,具体方法包括:

- 认知重构:用成长型思维替代固定型思维,例如将“我做不到”改为“我暂时还没做到”,减少自我否定带来的面部肌肉紧张;

- 情绪管理:通过冥想、深呼吸等方式调节情绪,避免长期愤怒、焦虑导致的皮质醇升高,保持面部血液循环通畅;

- 行为实践:保持微笑、挺胸抬头等开放姿态,通过“面部反馈假说”提升积极情绪;定期运动改善体态与皮肤状态;

- 社会互动:以同理心待人,主动倾听与赞美,在获得积极反馈的同时强化人际自信,形成“良性循环”。

长期坚持这些方法,内在的平和与自信会逐渐转化为“相”中的亲和力与生命力,这才是“相由心生”的实践路径。