思维和认识是人类认知世界过程中两个紧密相连的核心环节,它们相互依存、相互促进,共同构成了个体理解事物、形成判断并指导行动的基础,从哲学到心理学,从科学探索到日常生活,思维与认识的辩证关系始终是理解人类心智活动本质的关键钥匙。

思维:认知活动的核心引擎

思维是指人脑对客观事物间接的、概括的反映过程,它通过分析、综合、比较、抽象、概括等操作,将感知到的零散信息转化为系统化的知识结构,从本质上看,思维是认识的高级阶段,它超越了感官经验的局限性,使人类能够把握事物的本质联系和规律,人类通过观察天体的运行轨迹(感知),经过长期思考与计算(思维),最终形成了万有引力定律(理性认识),这一过程正是思维对感性材料的深度加工。

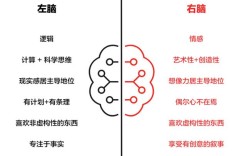

思维的形式包括逻辑思维、形象思维、辩证思维等,逻辑思维以推理和演绎为核心,如数学证明中的三段论;形象思维依赖表象和联想,如艺术家在创作时对人物形象的塑造;辩证思维则强调事物矛盾运动和发展变化,如马克思主义哲学中对生产力与生产关系矛盾的分析,不同思维形式相互补充,共同推动认识的深化,值得注意的是,思维并非孤立存在,它既以语言为工具(语言是思维的物质外壳),又受个体知识背景、文化传统和情感状态的制约,东方文化更倾向于整体性、辩证性思维,而西方文化则更侧重分析性、逻辑性思维,这种差异深刻影响了不同文明对自然和社会的认识方式。

认识:从感性到理性的跃迁

认识是人在实践基础上对外部世界的反映过程,它始于感性认识,通过思维加工上升到理性认识,最终指导实践并接受实践的检验,感性认识是通过感官获得的关于事物现象、外部联系的认识,包括感觉、知觉和表象,具有直接性和具体性,我们看到苹果落地(感觉)、观察到物体下落的规律(知觉),形成“物体下落”的表象(感性认识),感性认识只能把握事物的表面特征,无法揭示其内在本质,这时,思维的作用便凸显出来——它通过抽象和概括,将感性认识上升为理性认识,如牛顿从苹果落地现象中抽象出万有引力定律,揭示了天体运动与地面物体下落的统一本质。

认识的辩证发展过程还体现在“实践—认识—再实践”的循环中,实践是认识的基础和目的,人类在改造世界的活动中获得认识,又用认识指导实践活动,从而在实践中修正、深化和发展认识,人类通过农业生产实践(实践)认识了气候变化的规律(认识),进而制定历法指导耕作(再实践),在这一循环中,认识不断从低级向高级发展,认识具有相对性和绝对性:任何认识都是对客观世界一定程度的反映(相对性),但人类通过持续实践可以无限接近对客观真理的把握(绝对性)。

思维与认识的互动关系:螺旋式上升的动力

思维与认识并非单向决定关系,而是双向互动的辩证统一,思维是深化认识的核心工具,没有思维的参与,认识只能停留在感性阶段,无法形成科学理论,达尔文通过环球航行积累了大量生物变异的感性材料(认识),但只有通过自然选择理论的思维建构(思维),才最终形成进化论这一科学认识,认识的深度和广度又制约着思维的质量,个体知识储备越丰富,思维的材料就越充分,思维的灵活性和深刻性也越强,一位物理学家对量子力学的认识越深入,其在量子计算领域的思维创新就越可能突破瓶颈。

从认知发展心理学角度看,思维与认识的互动遵循“同化—顺应—平衡”的规律,当新认识与原有认知结构一致时,个体通过“同化”将其纳入现有体系;当新认识与原有结构冲突时,则通过“顺应”调整认知结构,最终达到新的“平衡”,这一过程本质上是通过思维改造认识、认识推动思维的双向运动,儿童最初认为“所有会动的东西都是活的”(认识),当发现玩具车不会自己移动时,通过思维修正认知,形成“需要外力才能运动”的新认识(平衡)。

思维与认识的现实意义:从理论到实践的桥梁

在现代社会,思维与能力的培养对个人和社会发展具有至关重要的作用,在教育领域,从“知识灌输”转向“思维训练”已成为趋势,STEM教育强调通过项目式学习,让学生在解决实际问题中发展批判性思维和创新能力,这正是通过思维深化认识、通过认识指导实践的具体体现,在科技创新中,思维的突破往往带来认识的飞跃:爱因斯坦通过想象自己追光进行思想实验(思维),颠覆了经典物理学对时空的认识,最终创立相对论(理性认识)。

思维与认识的发展也可能存在误区,思维定势可能导致认识僵化,固守经验而忽视新事物;片面思维则可能形成错误认知,如“刻板印象”就是通过简单化思维形成的对群体的片面认识,培养辩证思维、系统思维和创新思维,是避免认识偏差、实现认知升级的关键。

相关问答FAQs

问题1:如何区分感性认识和理性认识?它们之间有什么联系?

解答:感性认识是通过感官获得的关于事物现象的认识,具有直接性、具体性,包括感觉、知觉和表象;理性认识是通过思维加工形成的对事物本质和规律的认识,具有间接性、抽象性,包括概念、判断和推理,二者的联系在于:感性认识是理性认识的基础,为理性认识提供原材料;理性认识是感性认识的升华,能够揭示事物的本质。“水在100℃沸腾”是感性认识,而“水的沸点与气压有关”是理性认识,后者是在前者基础上通过思维概括形成的。

问题2:思维定势对认识发展有什么影响?如何克服?

解答:思维定势是指个体在长期思维活动中形成的固定模式,它可能导致认识僵化,阻碍对新事物的理解和创新,有人认为“电动车不如燃油车耐用”,这一思维定势可能使其忽视电动车在环保和技术上的优势,克服思维定势的方法包括:①培养批判性思维,主动质疑既有认知;②拓展知识边界,接触多元观点;③进行逆向思维训练,从相反角度思考问题;④通过实践检验认识,在动态调整中打破思维局限。