吉林技术学院作为吉林省内一所具有鲜明应用型特色的高校,其录取分数线一直是考生和家长关注的焦点,需要明确的是,该校的录取分数并非固定数值,而是受到多种因素动态影响,包括年份、省份、选考科目(新高考省份)、招生专业、招生计划以及当年的整体考试难度等,以下将从多个维度详细解析影响吉林技术学院录取分数的主要因素,并结合近年趋势提供参考范围,帮助考生更科学地定位。

从年份维度来看,高考录取分数线每年都会波动,近三年吉林省内普通类本科批录取中,吉林技术学院的最低投档分大致在300-380分之间波动,具体年份会有所差异,2021年,由于部分省份高考难度提升,该校在吉林省的理科最低录取分约为315分,文科约为328分;2022年,随着报考热度增加,理科最低分上升至335分,文科达到342分;2023年,学校新增了智能制造工程、大数据技术等热门专业,理科最低分进一步稳定在345分左右,文科则为350分,这种逐年小幅上升的趋势,反映出学校办学质量的提升和社会认可度的增强。

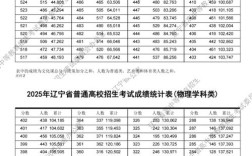

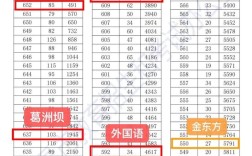

省份差异是影响录取分数的关键因素,吉林技术学院在吉林省内投放的招生计划最多,录取分数相对亲民;而在省外,由于跨省招生计划较少,竞争可能更为激烈,分数通常会高于省内,2023年在黑龙江省理科本科二批录取中,最低分约为380分,高于吉林省内30分左右;在辽宁省物理类本科批录取中,最低分约为375分,新高考改革省份的选考科目要求也会影响分数,计算机科学与技术”专业要求必选物理,该专业组的录取分通常会高于不限选考科目的专业组。

专业选择对录取分数的影响尤为显著,热门专业如计算机类、电子信息类、机械工程类等,由于就业前景好、报考人数多,录取分数普遍较高;而一些传统工科专业或文科类专业,分数相对较低,以2023年吉林省录取为例,计算机科学与技术专业的最低分为375分,而行政管理专业仅为352分,两者相差23分,下表展示了2023年吉林技术学院部分专业在吉林省普通类本科批的录取分数区间(以750分满分制计):

| 专业名称 | 选考科目要求 | 最低分(分) | 最高分(分) | 平均分(分) |

|---|---|---|---|---|

| 计算机科学与技术 | 物理 | 375 | 420 | 395 |

| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 365 | 410 | 385 |

| 电气工程及其自动化 | 物理 | 360 | 405 | 380 |

| 工商管理 | 不限 | 352 | 385 | 365 |

| 护理学 | 化学/生物 | 340 | 375 | 355 |

| 应用韩语 | 不限 | 330 | 360 | 345 |

从表中可以看出,理工类专业尤其是计算机类、机械类分数优势明显,而语言类、管理类分数相对较低,考生在选择专业时,需结合自身兴趣、分数实力以及专业冷热程度综合考量,避免盲目追求热门而导致落榜。

招生类型和批次也会影响录取分数,吉林技术学院的普通本科批录取分数是参考主体,但中外合作办学项目、高收费专业以及专科批次的录取分数通常会有所不同,中外合作办学专业的学费较高,部分考生会因此放弃报考,导致其录取分数可能略低于普通类专业,但部分优质合作项目仍可能保持较高分数,专科批次的录取分数则明显低于本科,2023年吉林省内专科批理科最低分约为220分,文科约为240分,适合分数在本科线边缘的考生选择。

对于考生而言,如何科学预估自己的录取概率?建议采取“三步定位法”:第一步,查询吉林技术学院近三年在所在省份的录取分数及位次,重点关注最低分和平均分的位次(如2023年吉林省理科最低分345分,对应全省位次约为8万名);第二步,结合自身高考成绩及全省位次,对比往年数据,若位次高于往年最低位次,则录取概率较大;第三步,参考目标专业的往年分数,若分数达到专业平均分,被心仪专业录取的可能性更高,某考生2024年吉林省高考成绩理科360分,对应位次约7.5万名,高于2023年学校最低分位次,报考普通专业希望较大;若想冲刺计算机专业,则需达到375分以上(位次约6.5万名)。

需要特别提醒的是,高考录取分数线是动态变化的,考生不能仅参考单一年份的数据,而应综合分析近3-5年的趋势,同时关注当年招生计划的变化、考试难度调整等外部因素,若吉林技术学院2024年在某省份增加了热门专业的招生计划,该专业录取分数可能下降;反之,若计划缩减,竞争加剧则分数可能上升。

建议考生在填报志愿时,遵循“冲稳保”的原则,将吉林技术学院作为“稳”或“保”的志愿之一,同时搭配1-2所更高层次的冲刺院校和1-2所保底院校,以提高录取成功率,务必仔细阅读招生章程,了解专业录取规则(如是否专业级差)、身体条件限制、单科成绩要求等细节,避免因信息不对称而造成填报失误。

相关问答FAQs

问:吉林技术学院的录取分数线是否包含加分?

答:根据教育部及吉林省招生政策,吉林技术学院在录取时原则上认可各省(自治区、直辖市)教育行政部门、招生考试机构有关全国性加分项目的规定,但适用于投档的加分项目及分值最高不得超过20分,学校在专业录取时,以考生投档成绩(含加分)作为排队依据,若考生有多项加分,取最高一项分值作为投档附加分,不累加,具体加分政策以当年学校招生章程为准。

问:如果分数刚好达到吉林技术学院去年的最低录取线,被录取的概率大吗?

答:分数刚好达到去年的最低录取线,录取存在一定不确定性,因为每年的报考人数、试题难度、招生计划等因素都会影响分数线波动,若当年报考该校的考生人数增多或整体成绩提高,最低录取分可能上涨;反之则可能下降,建议考生参考该校近三年的最低分、平均分及位次,若自身成绩接近去年最低分,可将该校放在“冲”或“稳”的志愿位置,同时确保后续有保底院校,以降低滑档风险,若选择服从专业调剂,可提高被录取的概率,但需考虑是否能接受调剂专业。