国考和研究生考试作为国内两大主流升学就业途径,其竞争难度一直是考生关注的焦点,两者在考试性质、竞争维度、备考要求等方面存在显著差异,难度的评判也需结合个人特质与目标综合考量,从整体来看,国考的“难”体现在竞争烈度与录取率的绝对值上,而考研的“难”则集中在知识深度与备考周期的挑战性,二者各有侧重,需辩证分析。

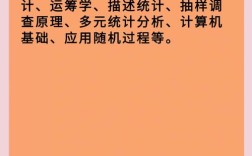

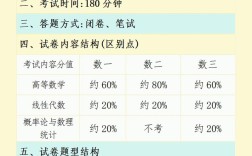

从考试性质与竞争维度来看,国考属于选拔性公务员考试,聚焦于行政职业能力与公共素养,而考研是学术型或专业型学位入学考试,侧重专业知识与科研潜力,国考的竞争压力首先体现在“报录比”上,2023年国考计划招录3.71万人,报名人数突破250万,平均竞争比约68:1,部分热门岗位如“国家统计局重庆调查总队业务科室一职”,竞争比高达2270:1,这种“千军万马过独木桥”的态势让“上岸”难度陡增,相比之下,考研报录比虽逐年攀升,2023年达6:1,但部分冷门专业或院校报录比不足2:1,且存在“大小年”现象,波动性较大,考研的竞争不仅体现在人数上,更在于“分数内卷”,以2023年工学国家线为例,A区总分线273分,但985高校复试线普遍超过350分,部分热门专业如计算机、金融甚至达到400+,这种“分数通胀”现象对考生知识掌握的精准度与深度提出极高要求。 与知识体系上,考研的“难”更偏向于学术深度与广度的综合考验,初试一般包括政治、外语、数学(部分专业)及专业课四门,其中数学(尤其是数一、数二)涵盖高数、线性代数、概率论,知识点抽象且计算量大;专业课则涉及多本教材的核心内容,需建立系统的知识框架,考研数学中的“微积分中值定理证明”“线性代数特征值应用”等题型,不仅要求熟练掌握公式定理,更需灵活运用逻辑推理能力,复试阶段则包括笔试、面试、英语口语等,部分院校还要求实验操作或学术论文答辩,对科研潜力与综合素质的考察更为全面,相比之下,国考的《行政职业能力测验》(行测)与《申论》更侧重能力应用:行测涉及常识判断、言语理解、数量关系、判断推理、资料分析五大模块,题量大(135道题/120分钟)、时间紧,要求考生具备快速阅读与精准解题的能力,资料分析”中的复杂计算与“判断推理”中的逻辑陷阱,常成为考生的失分点;《申论》则要求根据给定材料撰写归纳概括、综合分析、应用文写作等文章,考察对社会热点政策的理解深度与文字表达能力,其“难”在于对政府工作思维与材料逻辑的精准把握,而非单纯的知识记忆。

备考周期与心理压力也是衡量难度的重要维度,考研备考周期普遍较长,多数考生从大三开始准备,全年复习时间约10-12个月,期间需兼顾课程学习与备考,时间管理压力极大,且考研是一次性选拔,初试成绩即决定能否进入复试,容错率低,一旦失利需“二战”“三战”的比例逐年攀升,2023年考研“二战”考生占比约30%,部分考生甚至因备考压力出现焦虑、自我怀疑等心理问题,国考备考周期相对灵活,全职备考约3-6个月,在职考生则需利用业余时间复习,但国考的“难”在于竞争的“持续性”,热门岗位往往要求“应届生”“中共党员”“基层工作经历”等多重限制,导致考生需多次报考、反复积累条件,这种“持久战”对考生的耐心与资源整合能力提出挑战。

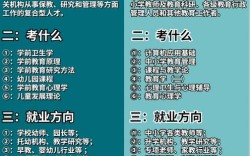

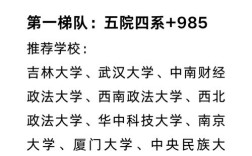

从个人适配性来看,二者的难度差异与考生特质高度相关,若考生逻辑思维强、擅长快速解题且对公共事务敏感,国考的“能力型”考试可能更具优势;若考生专业基础扎实、具备长期钻研的耐心与学术潜力,考研的“知识型”考试则更易突破,数学专业考生在考研数学中具有天然优势,而文科生若擅长材料分析与政策解读,可能在国考《申论》中表现更佳,地域与院校选择也会影响难度感知,报考偏远地区或普通院校的公务员岗位,竞争压力可能远低于一线城市的热门岗位;同理,选择“双非”院校的冷门专业,考研难度或显著低于顶尖高校的王牌专业。

综合来看,国考与考研的难度无法简单量化,国考的“难”在于“千军万马过独木桥”的残酷竞争与对综合能力的极致考验,考研的“难”则在于“皓首穷经”的知识深度与“孤注一掷”的心理压力,考生在选择时需结合自身职业规划、专业优势与抗压能力,理性评估二者适配度,而非单纯以“难度”作为决策依据,无论是投身公职服务还是继续学术深造,清晰的自我认知与科学的备考规划,才是应对挑战的核心竞争力。

相关问答FAQs

Q1:国考和考研可以同时准备吗?

A1:可以,但需合理分配精力,国考与考研部分内容有交叉(如行测的常识、逻辑与考研的管综逻辑,申论的写作与考研英语的作文),但侧重点不同,建议大三上学期确定主攻方向,若两者兼顾,建议上半年主攻考研公共课(英语、数学),下半年9月后转向国考冲刺,同时保持考研专业课的每日复习量,需注意,国考一般在11月底,考研在12月下旬,时间间隔较短,需做好心理与体力的双重储备,避免因顾此失彼导致“双输”。

Q2:考研失利后转战国考来得及吗?

A2:来得及,但需高效规划,考研初试成绩一般在2月中下旬公布,若失利,距离国考(次年3月笔试)约1个月时间,此时应放弃“二战”考研的犹豫,全身心投入国考:前2周主攻行测模块(重点突破资料分析、判断推理等速提题型),后2周集中学习申论(掌握政府公文写作框架与热点政策解读),可利用应届生身份报考国考(多数岗位仅限应届生),避免与往届生竞争“三不限”岗位,建议提前关注国考职位表,选择与考研专业匹配的岗位(如法学、汉语言文学等),减少备考压力。