创造心理与思维是人类认知活动与行为实践的核心驱动力,二者相互交织、动态互动,共同构成了个体突破常规、实现创新的基础,创造心理是个体在创造过程中表现出的心理特征与内在机制,包括好奇心、冒险精神、内在动机等要素;而思维则是创造的心理工具,涵盖发散思维、收敛思维、批判性思维等多种认知方式,深入理解二者的关系与运作规律,对提升个人创造力、推动社会创新具有重要意义。

创造心理的内核要素

创造心理的形成与发展受到个体内在特质与环境因素的共同影响,好奇心是创造的心理起点,它驱使个体主动探索未知领域,提出“为什么”和“怎么样”的问题,爱因斯坦对光速恒定现象的追问,最终推动了相对论的诞生,内在动机比外在奖励更能激发持久创造力,个体因对任务本身的兴趣与满足感而投入,更容易进入“心流”状态,实现深度思考,开放性与容忍模糊性也是关键特质,创造者往往能接受不确定性,在混沌中寻找秩序,如同艺术家在抽象表达中捕捉情感共鸣。

心理安全同样是创造心理的重要支撑,当个体处于鼓励尝试、宽容失败的环境中时,更愿意冒险并提出非常规想法,谷歌公司推行的“20%时间”政策,允许员工将部分工作时间用于自主项目,正是基于心理安全对创造力的积极影响,相反,过度强调权威与标准答案的环境,则会抑制探索欲,导致思维僵化。

思维的运作机制与创造过程

思维是创造的心理工具,其运作过程可分为“发散”与“收敛”两个阶段,发散思维强调思维的流畅性、变通性和独特性,通过联想、类比等方式产生大量备选方案,在设计一款新型水杯时,设计者可能从自然形态(如竹节、贝壳)、用户需求(如保温、便携)等角度出发,提出数十种创意原型,而收敛思维则聚焦于评估、筛选和优化方案,通过逻辑分析、可行性测试等手段,将发散阶段产生的想法转化为具体成果。

批判性思维在创造过程中扮演“过滤器”角色,它要求个体对自身及他人的观点保持审视态度,避免陷入思维定式,乔布斯在开发iPhone时,不仅关注技术创新,更批判性地审视传统手机的使用痛点,最终通过触屏交互、一体化设计等突破性创新重新定义了智能手机,类比思维是连接不同领域的桥梁,通过将陌生问题与熟悉事物建立联系,催生跨领域创新,如模仿鸟类骨骼结构设计的轻质高强度材料,便是类比思维的典型应用。

创造心理与思维的互动关系

创造心理为思维提供动力,思维则将心理能量转化为具体创意,强烈的好奇心(创造心理)促使个体进行广泛的信息搜集,而发散思维则将这些信息重组为新颖想法,思维的深度与广度也会反作用于创造心理:成功的创造体验能增强自信,进一步激发探索欲;而思维受阻时,则需要通过心理调适(如降低完美主义、转换视角)来突破瓶颈。

情绪状态同样影响二者的协同作用,积极情绪(如愉悦、兴奋)能拓展思维广度,促进联想;而消极情绪(如焦虑、愤怒)可能在特定情况下增强思维的深度与专注度,设计师在面对紧迫 deadline 时,可能通过压力激发出更具冲击力的创意方案。

创造心理与思维的培养路径

提升创造力需从心理建设与思维训练两方面入手,在心理层面,可通过以下方式培养:

- 保持好奇心:主动学习跨领域知识,记录日常疑问,如建立“问题日志”定期反思。

- 拥抱失败:将挫折视为学习机会,分析失败原因并迭代方案。

- 营造支持性环境:参与多元社群,与不同背景者交流,获取新视角。

在思维训练方面,可采取以下方法:

- 头脑风暴:遵循“延迟评判”“追求数量”原则,自由联想以激发创意。

- SCAMPER法:通过替代(Substitute)、组合(Combine)等技巧重构现有事物。

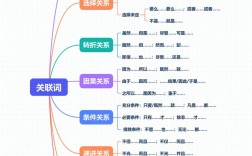

- 思维导图:以可视化方式梳理信息,发现概念间的隐联系。

以下为常见创造思维训练方法对比:

| 方法 | 适用场景 | 操作要点 | 案例 |

|----------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|

| 六顶思考帽 | 团队决策与问题解决 | 从事实、情感、批判等六个角度切换思考 | 企业用“黄帽”(乐观)与“黑帽”(风险)评估新项目 |

| 逆向思维 | 突破常规困境 | 从相反方向思考问题,如“如果条件相反会怎样” | 电商通过“先试后付”模式降低购买门槛 |

| 跨学科联想 | 需要创新灵感的领域 | 将不同学科概念强制关联,如“生物学+管理学” | 模仿蚁群算法优化物流配送路径 |

创造心理与思维的现实意义

在科技快速迭代的时代,创造心理与思维能力已成为个人与组织的核心竞争力,对个人而言,它有助于职业突破与自我实现,如程序员通过创新思维开发出改变行业的产品;对社会而言,它是解决复杂问题的关键,如应对气候变化时,科学家通过跨界合作提出碳捕获新技术,教育领域需从知识灌输转向创造力培养,鼓励学生提出质疑、探索未知;企业则应构建容错机制,奖励创新行为,而非仅关注短期绩效。

相关问答FAQs

Q1:如何平衡发散思维与收敛思维,避免想法过于天马行空却难以落地?

A:平衡二者需遵循“发散-收敛-再发散”的循环迭代模式,首先通过发散思维尽可能产生大量创意(如头脑风暴),再通过收敛思维设定筛选标准(如可行性、成本、用户需求),保留3-5个核心方案;随后对方案进行细节发散(如优化功能、拓展场景),最终通过收敛阶段制定具体执行计划,设计团队在开发智能手表时,先发散出100+功能创意,收敛后保留健康监测、运动追踪等核心功能,再针对每个功能进行技术细节发散,最终落地为可量产的产品。

Q2:创造心理中“害怕失败”的情绪如何克服?

A:克服“害怕失败”需从认知重构与行为实践两方面入手,认知上,将失败重新定义为“数据反馈”而非“个人否定”,如爱迪生曾说:“我没有失败,只是找到了1万种不行的方法。”行为上,通过“小步快跑”策略降低风险:将大目标拆分为可快速验证的小实验,每次迭代收集反馈并调整,创业者可先制作最小可行产品(MVP)测试市场反应,而非直接投入大量资源,寻找“安全失败”的环境(如创新工作坊、黑客马拉松)也能逐步建立心理韧性,让个体在低风险场景中积累失败经验,逐步提升对不确定性的容忍度。