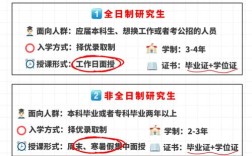

在探讨非全日制研究生(简称“非全”)与同等学力申硕两种在职攻读硕士学位方式的成本问题时,需要从学费、时间成本、隐性支出等多个维度进行综合分析,两种方式的费用构成差异较大,选择时需结合个人经济状况、职业规划及学习目标综合考量。

学费构成:直接成本的核心差异

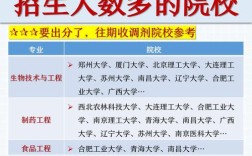

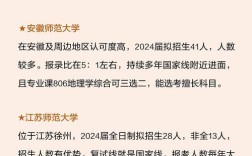

非全日制的学费通常显著高于同等学力申硕,这一差异主要体现在培养模式与学位类型上,非全属于学历教育,毕业后可获得毕业证和学位证(双证),培养标准与全日制基本一致,课程设置更系统,实践环节更丰富,因此学费较高,以管理类专业为例,非全MBA学费普遍在10万-30万元,部分顶尖院校可达40万元以上;工程硕士、教育硕士等专业学费多在5万-15万元区间,同等学力申硕属于非学历教育,仅能获得学位证(单证),课程以理论授课为主,实践环节较少,学费相对较低,多数专业总费用在2万-5万元,部分冷门专业可能更低。

非全与同等学力申硕学费对比表(部分专业参考) | 专业类型 | 非全学费(总) | 同等学力申硕学费(总) | 学费差异倍数 | |----------------|----------------------|------------------------|--------------| | 工商管理(MBA) | 15万-40万元 | 3万-5万元 | 3-8倍 | | 教育学 | 6万-12万元 | 2万-4万元 | 1.5-3倍 | | 计算机科学与技术 | 8万-18万元 | 2.5万-4.5万元 | 2-4倍 | | 临床医学 | 10万-20万元 | 3万-6万元 | 2-3.3倍 |

时间成本与机会成本:隐性支出的关键考量

时间成本是两种方式的重要隐性支出,直接影响个人经济收益,非全日制学制通常为2-3年,周末或集中授课,需兼顾工作与学习,对在职人士的时间管理能力要求极高,若因学业影响工作晋升或加班减少,可能产生机会成本,同等学力申硕采用“免试入学、先学后考”模式,课程研修班学制1.5-2年,申硕考试通过后完成论文答辩即可获得学位,整体周期更灵活,适合时间碎片化的在职人员,对于薪资较高的职场人,非全的时间成本可能转化为更高的机会成本,而同等学力的灵活性能降低这种压力。

附加费用:教材、考试与差旅成本

除学费外,两种方式均存在附加支出,但金额与类型存在差异,非全的教材费、实验费、案例研讨费等通常包含在学费中或单独收取,约0.5万-2万元;部分专业需参加海外游学或企业参访,差旅费可能额外增加1万-3万元,同等学力申硕的教材费较低,约0.2万-0.8万元,但申硕考试费(每科100-200元)、论文指导费(0.5万-1.5万元)、论文答辩费(0.3万-0.8万元)需单独支付,总附加费用约1万-3万元,对于异地就读的非全学生,交通住宿费可能成为显著开支,同等学力因多采用线上+线下结合模式,差旅成本相对较低。

性价比分析:投入与回报的平衡

费用高低需与回报结合评估,非全因获双证,在积分落户、职称评定、考公考编等方面与全日制具有同等效力,对职业转型或体制内发展人士价值显著;部分企业对非全学历的认可度提升,薪资涨幅可能覆盖学费成本,同等学力申硕单证在晋升、加薪、评职称中同样有效,尤其适合国企、事业单位员工,且总费用较低,经济压力小,对于以提升能力、拓展人脉为主要目的的学习者,非全的高额学费可能带来更优质的校友资源和实践平台,而同等学力则更侧重知识体系的系统性补充。

经济压力与支付方式

非全的高学费对个人经济实力要求较高,部分院校支持分期付款,但总利息成本会增加同等学力的学费门槛较低,多数人可一次性支付,且部分院校允许学分制缴费,进一步降低短期资金压力,对于预算有限的在职人士,同等学力申硕的经济可行性更高;而经济条件允许且追求学历提升的群体,非全的长期回报可能更值得投入。

相关问答FAQs

Q1:非全和同等学力申硕的学费可以报销吗?

A:部分单位对在职学习提供学费补贴,但需满足条件,非全因属学历教育,报销政策更宽松,尤其与岗位强相关的专业(如MBA、工程硕士);同等学力申硕因仅获学位证,报销难度较大,需看单位具体规定,建议报考前向人力资源部门确认,保留入学通知、学费发票等凭证,以提高报销成功率。

Q2:选择非全还是同等学力申硕,除了费用还应考虑哪些因素?

A:除费用外,需重点考虑以下因素:(1)职业目标:需双证(考公、落户)选非全,仅需学位证(晋升、加薪)可选同等学力;(2)学习时间:非全需固定时间到校,同等学力线上线下结合更灵活;(3)考试难度:非全需参加全国联考(初试+复试),竞争激烈;同等学力免试入学,申硕考试仅外语和学科综合,通过率较高;(4)院校资源:非全多为名校合作项目,同等学力院校选择范围广但含金量参差不齐,综合评估后选择更适合自身需求的路径。