日语语法学习常常陷入“死记硬背”的误区,许多学习者执着于背诵孤立句型和语法规则,却难以在实际交流中灵活运用,这种传统学习方式不仅效率低下,还容易导致“中式日语”的表达偏差,要突破这一困境,需要建立“日语语法新思维”——即从理解语言本质出发,把握语法逻辑与场景的关联,通过“结构化拆解”“场景化联想”“对比化分析”三大核心方法,实现从“被动记忆”到“主动建构”的转变,真正让语法成为表达思想的工具而非束缚。

结构化拆解:从“碎片化记忆”到“逻辑化串联”

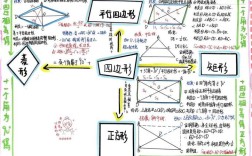

传统语法学习将句型、助词、时态等知识点割裂开来,导致学习者难以形成系统认知,新思维强调“结构化拆解”,即通过分析句子的“主干骨架”与“修饰枝叶”,理清各语法成分的逻辑关系,从而实现“见句知结构,遇词懂功能”。

以日语的基本句型“はがを”为例,许多学习者仅停留在“は是主题标记,が是主语标记,を是宾语标记”的表层记忆,却无法理解为何同一句子中会出现“は”和“が”共存的情况(例:“私はりんごが好きです”),通过结构化拆解,我们可以发现:句子的“主干”是“りんごが好きです”(苹果是喜欢的),而“私は”是对主题“我”的限定,说明“喜欢”的主体范围是“我”,这种“主题(は)+ 陈述内容(含主语が)”的结构,正是日语“主题优先”语言特点的核心。

再如复合句的学习,传统方法往往要求背诵“~ば~ほど”“~たら~ば”等接续规则,但学习者容易混淆不同接续的用法,若通过结构化拆解,将复合句拆解为“条件句”与“结果句”,并分析两者的逻辑关系(如顺承、假设、对比),就能快速掌握规律:“~ば~ほど”表示“程度递增”(“练习越多,越熟练”),强调条件与结果的同步变化;“~たら~ば”表示“假设成立后的结果”(“如果下雨,就不出门”),更侧重条件对结果的直接影响。

语法成分功能速查表(部分)

| 成分 | 核心功能 | 例句解析 |

|------------|---------------------------|-----------------------------------|

| は | 标记主题,设定论述范围 「学生は勉強します」(学生这个群体学习) |

| が | 标记主语,强调动作主体 「学生が勉強します」(是学生在学习,而非其他人) |

| を | 标记宾语,动作的直接对象 「本を読む」(读“书”这个对象) |

| に | 标记目标、场所、时间点 「学校に行く」(去“学校”这个目标) |

| と | 表引用、共同动作、变化结果 「友達と会う」(和朋友一起见面) |

场景化联想:从“机械套用”到“动态表达”

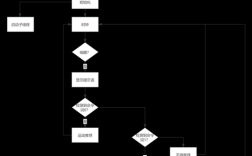

语法规则的生命力在于场景,脱离场景的语法学习如同“纸上谈兵”,学习者即使掌握了句型,也可能因不符合语境而闹出笑话,新思维倡导“场景化联想”,即通过模拟真实交流场景,将语法与“情境”“情感”“意图”绑定,实现“语法即表达”。

以授受动词“あげる”“くれる”“もらう”为例,传统教学往往强调“あげる(给他人)”“くれる(他人给我)”“もらう(我得到)”的方向区别,但学习者仍常混淆“誰が誰に”的施受关系,若结合场景联想:假设“我”送朋友礼物(私は友達にプレゼントをあげる),这里的“あげる”是“我”主动给予“朋友”;若“朋友”送我礼物(友達が私にプレゼントをくれる),则“くれる”是“朋友”主动给予“我”;若“我”从朋友那里得到礼物(私は友達にプレゼントをもらう),则“もらう”是“我”接收“朋友”的给予,通过“送礼人-收礼人-物品”的场景动态还原,就能清晰区分三者的逻辑。

再如敬语的使用,许多学习者因死记硬背“尊敬语”“谦让语”形式,导致在商务场景中“敬语滥用”或“敬语缺失”,场景化联想则需结合“人际关系”与“场合”:对上级或客户需使用“尊敬语”(例:「社長はもうお帰りになりました」/社长已经回去了),对同事或朋友可用“简体”(例:「田中さんは帰った」/田中回去了),在请求他人帮忙时需用“谦让语”(例:「お手伝いしてもらえますか」/能帮我一下吗?),通过“身份-场合-意图”的场景矩阵,敬语不再是复杂的规则,而是自然流露的礼貌表达。

对比化分析:从“混淆不清”到“精准辨析”

日语中存在大量意义相近、用法易混的语法点(如“~たことがある”与“~たことがある”的区别、“~てしまう”与“~ておく”的细微差异),传统学习方式缺乏对比,导致学习者“知其然不知其所以然”,新思维注重“对比化分析”,即通过“同中求异,异中求同”,梳理语法点的核心差异,实现精准辨析。

以“~たことがある”和“~たことがある”为例,两者都表示“过去的经历”,但核心区别在于“体验的完整性”:“~たことがある”强调“经历过的动作已完成”,且通常与“肯定”搭配(例:「日本に行ったことがある」/去过日本,强调“去”这个动作发生过);而“~たことがある”强调“经历的状态或结果持续到现在”,且常与“否定”搭配(例:「日本に行ったことがない」/没去过日本,强调“没去”的状态持续至今),通过“动作完成性”和“肯定否定倾向”的对比,就能避免误用。

再如“~てしまう”和“~ておく”:“~てしまう”带有“遗憾、后悔、难以挽回”的消极色彩(例:「財布をなくしてしまった」/把钱包弄丢了,强调“丢失”的懊恼);而“~ておく”表示“提前做好准备”,带有“计划性”和“积极意图”(例:「明日のために荷物をまとめておく」/为明天提前整理行李,强调“提前”的准备),通过“情感色彩”和“行为目的”的对比,两者的使用场景一目了然。

日语语法新思维的核心,是从“规则被动接受者”转变为“语言主动建构者”,通过结构化拆解理清逻辑,场景化联想激活表达,对比化分析精准辨析,学习者不仅能摆脱死记硬背的负担,更能真正理解语法的“灵魂”——即服务于沟通、传递意图的工具,当语法不再是孤立的规则,而是融入思维、表达自然的“语言本能”,日语学习便将进入“活学活用”的新境界。

FAQs

Q1:如何避免在口语中混淆“は”和“が”的用法?

A:可通过“主题优先”原则区分:当句子要论述的主题已明确时,用“は”引出(例:「りんごは好きです」/我喜欢苹果,主题是“苹果”);当需要强调动作的发出者或新信息时,用“が”(例:「りんごが好きです」/是苹果(而不是香蕉)我喜欢,强调“苹果”这个主语),多通过听力输入积累语感,例如在动画或日剧中注意人物对话的语境,逐步形成“条件反射”。

Q2:学习日语敬语时,如何快速判断何时用“尊敬语”或“谦让语”?

A:抓住“抬高对方,降低自己”的核心原则:当动作的发出者是对方或对方相关的人时,用“尊敬语”(例:「先生がお読みになります」/老师读);当动作的发出者是己方或己方相关的人时,用“谦让语”(例:「先生にご説明します」/向老师说明),可参考“内外有别”原则:对己方群体(如自己公司的人)用谦让语,对对方群体(如客户、外公司的人)用尊敬语,通过场景模拟反复练习,逐步形成习惯。