《钢铁是怎样炼成的》作为尼古拉·奥斯特洛夫斯基的代表作,以主人公保尔·柯察金的成长经历为主线,展现了十月革命前后苏联社会的变迁与个人在时代洪流中的奋斗,以下从核心主题、人物形象、情节结构、艺术特色及现实意义五个维度展开分析,并结合思维导图的逻辑框架进行梳理。

核心主题:钢铁意志的淬炼与革命信仰的升华

小说的核心主题围绕“钢铁是怎样炼成的”这一隐喻展开,强调人在艰苦环境中通过斗争与自我牺牲实现精神成长,保尔从一个懵懂的少年成长为坚定的布尔什维克,其生命历程体现了“钢铁”的淬炼过程:阶级压迫的“熔炉”、战争与疾病的“高温锤炼”、以及革命信仰的“冷却定型”,书中多次强调“人最宝贵的是生命……”的名言,将个人价值与集体事业紧密结合,凸显了革命理想主义的精神内核,作品还探讨了爱情与革命的辩证关系,保尔与冬妮娅、丽达的感情纠葛,反映了不同阶级立场下的价值观冲突。

人物形象:立体化的革命者群像

-

保尔·柯察金

作为“钢铁意志”的化身,保尔的性格具有鲜明的矛盾性与成长性,他既有冲动、叛逆的一面,如报复神甫、参与武装暴动;又有冷静、坚韧的一面,如修筑铁路时忍受饥寒、失明后坚持写作,其残疾后的心理描写尤为深刻,从绝望到重生的转变,体现了对“生命意义”的终极追问。 -

次要人物的对照功能

冬妮娅代表资产阶级的浪漫与软弱,她的蜕变与堕落反衬出革命阵营的纯粹性;朱赫来则是革命导师的象征,其理性与智慧引导保尔走上正轨;丽达则展现了革命女性的独立与奉献,与保尔的情感线突出了“事业优先”的革命伦理,这些人物共同构成了时代光谱,强化了主题的多元性。

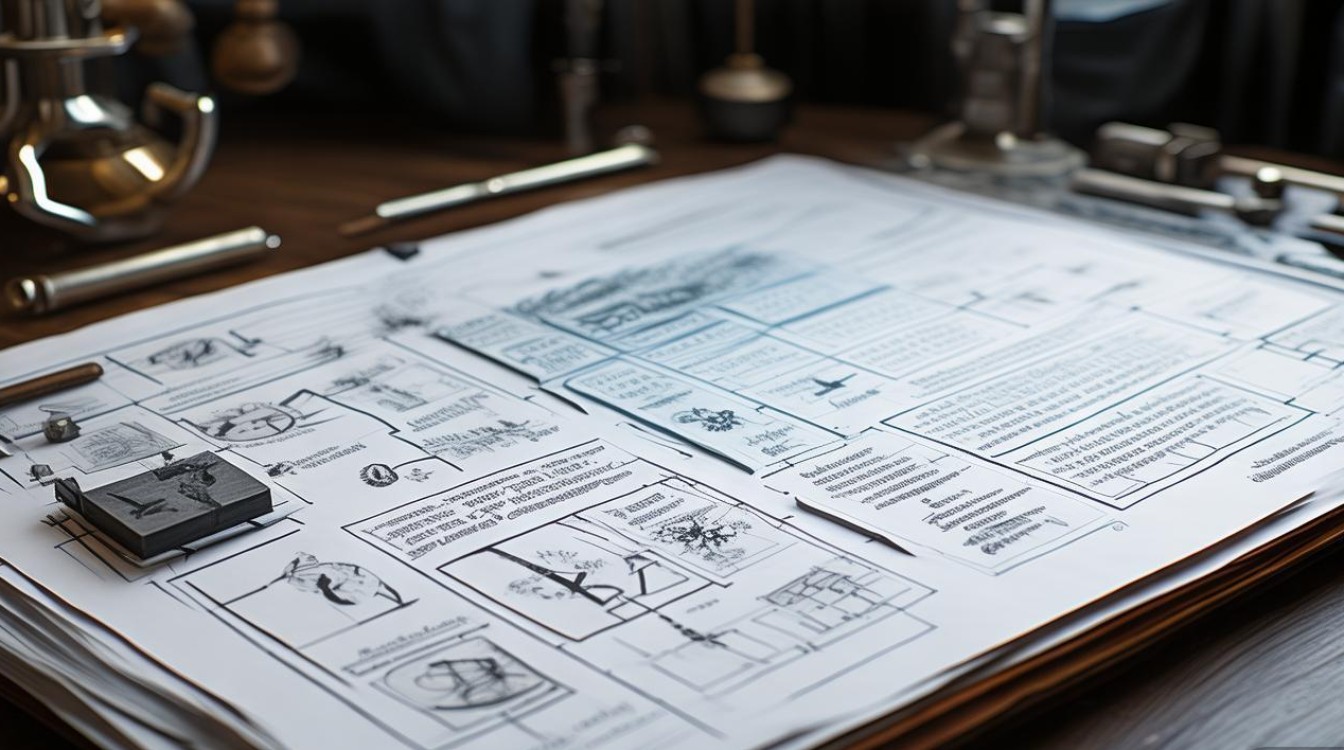

情节结构:四阶段的成长史诗

小说以时间为轴,分为四个关键阶段:

- 觉醒期(童年至革命前夕):保尔在底层社会的挣扎与初步接触革命思想;

- 锤炼期(国内战争时期):参与红军战斗、负伤后转入地方建设;

- 考验期(经济恢复时期):修筑铁路、与疾病和官僚主义斗争;

- 升华期(晚年创作):身体残疾却完成小说,实现精神永生。

每个阶段均设置了典型冲突(如阶级对立、自然环境的恶劣、党内路线分歧),推动人物性格的深化,情节的线性叙事与插叙手法结合,如保尔在病榻上回忆往事,增强了历史的厚重感。

艺术特色:现实主义与浪漫主义的融合

-

环境描写的象征意义

暴风雪中的铁路工地、冰冷的宿舍、燃烧的战场等场景,既是写实也是隐喻,暗示革命历程的艰难与光明前景,筑铁路章节中“冻僵的手指”与“沸腾的口号”对比,凸显肉体痛苦与精神热忱的反差。 -

心理描写的深度

作者大量运用内心独白与梦境,展现保尔在瘫痪、失明后的精神斗争,如他将手稿寄出时的忐忑与期待,体现了创作者对“生命延续”的渴望,突破了传统英雄人物的高大全形象。 -

语言风格的质朴与力量

对话简洁有力,符合人物身份;叙述语言带有浓郁的抒情色彩,如对第聂伯河夜景的描写,既烘托气氛,也暗喻革命的浪潮。

现实意义:跨越时代的价值共鸣

尽管创作于特定历史背景,但小说对“奋斗”“奉献”“生命价值”的探讨具有普世性,在当代社会,保尔精神激励着青年面对挫折时保持韧性,在物质丰富的时代重思精神追求,其“残疾不残志”的形象,也为残障人士提供了精神范本,部分学者指出,作品对阶级斗争的简化叙事可能忽略个体复杂性,这也是读者需辩证看待之处。

关键情节与主题关联表

| 情节节点 | 核心冲突 | 主题体现 |

|---|---|---|

| 神甫事件 | 个人反抗权威 | 阶级意识的萌芽 |

| 朱赫来被捕 | 革命与个人安危 | 信仰高于生命 |

| 筑铁路 | 自然环境与党内分歧 | 集体主义与牺牲精神 |

| 失明后写作 | 身体局限与精神追求 | 生命的价值在于奉献 |

相关问答FAQs

问1:保尔与冬妮娅的爱情悲剧根源是什么?

答:两人的悲剧本质是阶级立场与价值观的冲突,冬妮娅向往小资情调,无法理解保尔的革命理想;而保尔逐渐将阶级斗争置于个人情感之上,这种不可调和的矛盾导致分手,这一情节不仅推动保尔成长,也暗示了革命对传统伦理的重塑。

问2:小说中“钢铁”的象征意义如何理解?

答:“钢铁”象征革命者坚不可摧的意志与信念,保尔的成长过程如同炼钢:经历阶级压迫的“熔炼”(童年苦难)、战争与疾病的“锻打”(负伤、瘫痪)、以及革命实践的“淬火”(修铁路、写作),最终去除杂质,成为纯粹的无产阶级战士,这一隐喻强调了环境与斗争对人格塑造的决定性作用。