思维导图作为一种高效的可视化思维工具,近年来在学习领域得到了广泛应用,尤其在PDF学习材料中的整合,为知识梳理与记忆提供了全新路径,传统PDF学习常面临线性阅读效率低、知识点碎片化、逻辑关联模糊等问题,而思维导图通过非线性的结构化呈现,能够将PDF中的核心概念、关键论据及逻辑关系转化为直观图像,帮助学习者快速构建知识框架,提升学习深度与效率。

从学习机制来看,思维导图与PDF的结合具有多重优势,它符合人类大脑的联想记忆规律,PDF文档通常以文字为主,信息密度高但缺乏视觉冲击力,而思维导图通过色彩、图标、分支层级等视觉元素,刺激大脑皮层活跃度,将抽象文字转化为具象图像,形成“图像记忆+逻辑记忆”的双重编码,显著提升信息留存率,在学习一篇PDF格式的心理学论文时,可将“认知发展理论”作为中心节点,衍生出“皮亚杰阶段理论”“维果茨基社会文化理论”等分支,再通过子分支补充各理论的核心观点、实验案例及代表人物,使复杂理论体系一目了然。

思维导图能够优化PDF学习的知识整合过程,PDF材料常涉及跨章节、跨学科的内容,学习者需手动梳理逻辑脉络,耗时且易遗漏,而思维导图支持分层级、分类别整理,可将PDF中的零散信息按“概念-原理-应用-案例”等维度归类,形成系统化知识网络,学习法律类PDF教材时,可按“总则-分则-附则”搭建一级框架,在“分则”下按“物权法-合同法-侵权责任法”划分二级分支,再填充具体法条与司法解释,实现从宏观到微观的知识贯通,思维导图的灵活性允许学习者随时补充标注,在PDF原文重点处添加批注后,直接关联至思维导图对应节点,形成“原文-导图”双向索引,便于复习时快速定位。

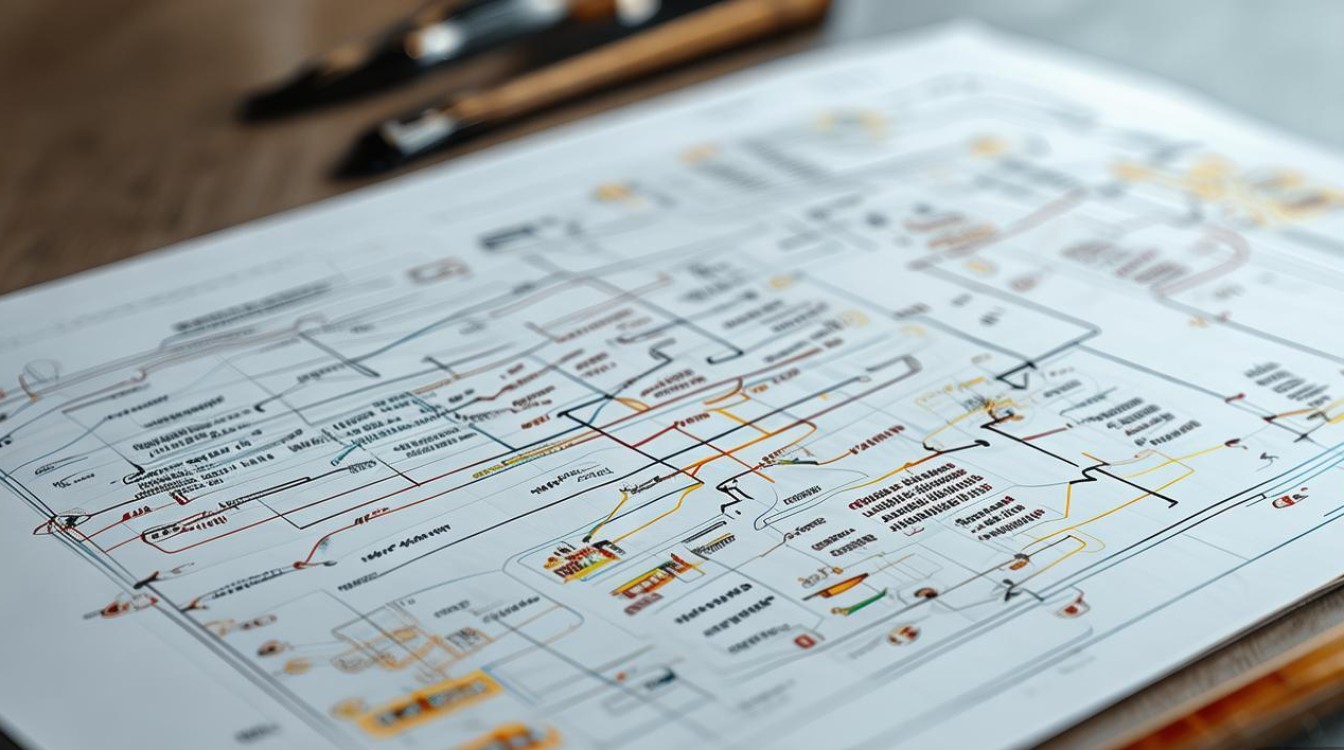

在实际操作中,将PDF内容转化为思维导图需遵循科学步骤,通读PDF材料并标注核心关键词,用不同颜色区分知识点重要性(如红色为核心概念,蓝色为支撑论据);提取关键词间的逻辑关系,确定中心主题与分支层级,通常采用“中心发散式”结构,主干分支对应主要章节,子分支细化具体内容;通过可视化元素增强记忆点,如在分支旁添加符号(★表示重点,?表示疑问)、图标(📚表示理论,🔬表示实验)或简图,使导图更具辨识度,工具选择上,XMind、MindMaster等软件支持直接导入PDF文本并自动生成初步导图框架,学习者可在此基础上手动优化,而GoodNotes、Notability等平板应用则支持手绘导图,实现PDF批注与导图制作的无缝衔接。

值得注意的是,思维导图并非适用于所有PDF学习场景,对于逻辑性极强的数理化公式推导或细节密集的技术文档,过度依赖导图可能导致信息简化过度,丢失关键推导步骤,建议采用“导图+笔记”结合模式:用思维导图搭建知识框架,保留PDF原文中的公式推导、实验数据等细节内容作为补充附件,确保系统性与准确性。

相关问答FAQs:

Q1:如何高效将长篇PDF内容转化为思维导图?

A:可分三步处理:①快速浏览PDF,提取章节标题、小标题及核心结论,构建导图主干;②精读重点章节,将段落中的关键词、案例提炼为子分支,避免直接复制长句;③利用工具的“批注提取”功能,将PDF中的重点标记(如荧光笔、下划线内容)自动整合至导图对应节点,确保信息无遗漏。

Q2:思维导图是否适合所有学科的学习?

A:需根据学科特点调整,对于文科类(如历史、文学)需梳理事件脉络、人物关系,导图的结构化优势显著;理科类(如数学、物理)则需注重逻辑推导与公式应用,建议将导图作为“知识地图”,辅助理解公式间的关联,而具体推导过程仍需结合PDF原文或详细笔记展开。