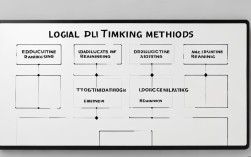

思维导图学语文是一种将抽象文字知识转化为可视化图形的学习方法,通过中心主题、分支延伸、关键词提炼等结构化设计,帮助学习者系统梳理语文知识、构建逻辑框架、提升理解与记忆效率,这种方法契合语文学习的综合性特点,既能涵盖字词句篇的基础知识,又能渗透阅读、写作、思维等核心素养的培养,尤其适合应对知识碎片化、逻辑关联弱等学习痛点。

从具体应用场景来看,思维导图在语文学习的各个环节中均能发挥独特作用,在基础知识积累阶段,学生可利用思维导图梳理汉字的形音义关系,例如以“汉字”为中心主题,延伸出“造字方法”(象形、指事、会意、形声)、“结构分类”(独体字、合体字)、“文化内涵”(部首起源、成语典故)等分支,将零散的汉字知识串联成网络,对于文学常识,思维导图能通过时间轴或流派分支的形式,清晰呈现作家生平、代表作品、文学风格及时代背景的关联,如梳理“唐宋八大家”时,可按朝代分支列出每位作家的字号、散文特点及名篇名句,对比记忆更高效,在文言文学习中,思维导图可帮助整理常见虚词的用法(如“之”的代词、助词、动词三种词性)、特殊句式(判断句、被动句、倒装句)的例句及翻译规律,通过颜色编码区分不同用法,强化辨析能力。

在阅读理解领域,思维导图是拆解文本结构的利器,记叙文阅读中,学生可围绕“时间、地点、人物、事件、起因、经过、结果”等要素绘制导图,梳理情节脉络与人物关系;议论文阅读则适合以“论点、论据、论证方法”为核心,延伸出分论点支撑、论据类型(事实论据、道理论据)、论证逻辑(并列、递进、对比),帮助快速把握作者观点与论证思路,对于散文阅读,思维导图可聚焦“形散神不散”的特点,从“线索(时间、空间、情感)”“意象(具体事物象征意义)”“情感变化”等角度展开,避免阅读时陷入碎片化信息,在古诗词学习中,思维导图能通过“意象—意境—情感—手法”的逻辑链,将“月”“柳”“菊”等常见意象的文化内涵、诗人情感寄托及表现手法(如借景抒情、托物言志)系统整合,例如分析《春望》时,可从“破败之景(国破山河在、城春草木深)”“忧时之情(感时花溅泪、恨别鸟惊心)”“家国之思(烽火连三月、家书抵万金)”三个分支切入,直观感受诗歌的情感层次。

写作教学是思维导图应用的另一重要场景,在审题立意阶段,学生可围绕作文题目发散思维,通过中心词延伸出“写作对象”“写作范围”“写作角度”“文体要求”等分支,避免偏题;对于材料作文,还可提炼材料关键词,分析不同关键词间的逻辑关系(因果、并列、转折),确定最佳立意角度,在构思提纲时,思维导图能快速搭建文章结构,如记叙文可按“开端—发展—高潮—结局”设计主分支,填充具体情节与细节描写;议论文则可围绕“引论(提出论点)—本论(分论点+论据)—总结升华)”展开,确保论证逻辑严密,写作完成后,学生还可利用思维导图进行复盘,从“中心明确度”“结构完整性”“内容充实度”“语言表达”等维度自我评价,标注修改重点,实现迭代优化。

长期来看,思维导图学语文的价值不仅在于知识梳理,更在于思维能力的培养,其发散性训练能激发联想思维,例如由“秋天”联想到“丰收”“萧瑟”“思念”等不同主题,为写作积累多元素材;其结构性特征则有助于逻辑思维的提升,学生在绘制导图时需不断思考“知识点间的从属关系”“逻辑递进顺序”“分类标准”,潜移默化中强化分析与归纳能力,思维导图的个性化绘制过程(如颜色选择、图标添加、分支样式)能增强学习参与感,尤其适合视觉型学习者,让语文学习从枯燥记忆变为主动建构。

思维导图学语文也需注意方法适配性,一是避免过度形式化,导图绘制应服务于知识理解,而非单纯追求美观,分支层级不宜过多(一般不超过3层),以免信息过载;二是需与其他学习方法结合,例如思维导图梳理知识点后,需通过诵读、练笔、习题等方式巩固,避免“重图轻文”;三是循序渐进,初学者可从单篇课文、单元知识等小范围入手,逐步扩展至整册书、文学史等大体系梳理,确保学习效果。

相关问答FAQs

Q1:思维导图是否适合所有语文学习者?如何根据不同学段调整使用方法?

A1:思维导图对不同学段的语文学习者均有帮助,但需调整难度与侧重点,小学低年级学生可侧重直观形象,例如用简笔画、关键词梳理课文情节,分支不宜超过2层,重点培养兴趣;小学高年级至初中阶段,可增加知识分类与逻辑关联,如用导图梳理文言文实词虚词用法、议论文论证结构,强调知识体系化;高中阶段则可深化思维训练,如用导图对比分析不同作家创作风格、探究文学作品的多重主题,结合高考题型设计复习导图,突出应试与能力提升的结合,对空间思维较弱的学生,可先从手绘简单导图开始,逐步过渡到软件辅助(如XMind、MindMaster),降低学习门槛。

Q2:如何避免思维导图在语文学习中流于形式,真正提升学习效果?

A2:避免流于形式需把握三个核心原则:一是“以我为主”,导图绘制前需先对知识进行独立思考,梳理初步框架,再对照教材或笔记补充完善,而非直接照搬现成导图;二是“动态优化”,学完新知识后及时更新导图,例如古诗词学习新增一首诗后,可在原有“意象—意境”分支中添加新案例,通过新旧关联强化记忆;三是“学用结合”,将导图转化为学习工具,如用导图框架复述课文、作为写作提纲、设计复习提问,例如阅读《红楼梦》后,可基于人物关系导图,选取一个人物(如林黛玉)分析其性格成因,实现从“梳理”到“运用”的跨越,教师或家长可引导学生定期分享导图,通过讲解暴露思维漏洞,在交流中深化理解。