选择攻读商法学博士学位,是许多法律学者和实务人士深化专业研究、迈向学术高峰的重要路径,国内高校在商法学领域各有侧重,其学科实力、师资配置、研究资源及培养模式存在差异,考生需结合自身研究方向、职业规划及院校特色综合考量,以下从学科优势、代表院校、选择维度及培养特点等角度展开分析,为意向者提供参考。

国内商法学博士培养的学科背景与核心方向

商法学作为法学二级学科,以公司法、证券法、破产法、票据法、保险法、海商法等为核心研究对象,兼具理论性与实践性,近年来,随着数字经济、金融创新、企业合规等新兴领域的发展,商法学研究逐渐延伸至数据产权、金融科技监管、跨境商事交易等交叉方向,对博士培养提出了更高要求,国内高校的商法学博士点通常设在法学院(或法律学院),部分院校依托经济、管理等学科形成交叉研究平台,如“法律与金融”“商法与经济法”等特色项目,为研究提供多学科支撑。

商法学博士培养的优势院校分析

国内开设商法学博士点的高校较多,以下从学科实力、师资团队、研究资源等维度,列举部分代表性院校(排名不分先后),供参考:

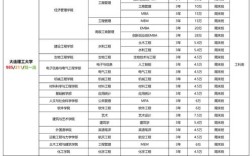

| 院校名称 | 学科优势与特色方向 | 代表学者 | 研究资源与平台 |

|---|---|---|---|

| 中国政法大学 | 商法学科为国家重点学科,传统优势领域为公司法、证券法、破产法;近年侧重金融法、商法交叉研究。 | 赵旭东、朱慈蕴、李建伟 | 商法研究中心、金融法研究中心;与最高人民法院、证监会等实务部门合作紧密。 |

| 中国人民大学 | 商法学科底蕴深厚,民商法国家级重点学科;研究方向涵盖公司法、信托法、保险法,注重比较法研究。 | 王利明(民商法)、叶林、刘俊海 | 民商事法律科学研究中心;《法学家》《中国法学》等期刊资源丰富。 |

| 北京大学 | 依托综合大学优势,强调商法与经济法、国际法的交叉;特色方向为金融法、企业合规、跨境商事规则。 | 刘燕、彭冰、邓峰 | 国际法研究所、金融法研究中心;与红圈所、外资企业合作开展实务研究项目。 |

| 清华大学 | 商法研究注重前沿问题,如数字经济、数据合规、公司治理;培养模式强调学术与实务结合。 | 朱慈蕴(兼职)、汤欣、高丝敏 | 商法研究中心、法律与经济研究中心;定期举办“商法工作坊”等学术活动。 |

| 西南政法大学 | 商法学科为国家级重点学科,传统优势为破产法、票据法;近年深耕金融监管、商事审判制度改革。 | 汪世虎、曹兴权 | 中国市场经济法治研究中心;与重庆高院共建“商事审判研究基地”。 |

| 华东政法大学 | 地处上海,聚焦国际商法、金融法、自贸区法治;特色方向为跨境投资、证券监管、保险法。 | 顾功耘、罗培新、吴弘 | 经济法律研究院、自贸区法律研究院;与上海证券交易所、期货交易所合作紧密。 |

| 中南财经政法大学 | 依托财经院校背景,商法与经济法、知识产权法交叉;优势领域为公司法、破产法、金融消费者保护。 | 雷兴虎、麻昌华、樊启荣 | 知识产权研究中心、现代商事法研究中心;《法商研究》期刊支持。 |

| 武汉大学 | 商法学科历史悠久,侧重国际商法、海商法、公司法;比较法研究特色突出。 | 冯果、罗昆、张素华 | 国际法研究所(侧重国际商法);与长江海事局、航运企业合作开展海商法研究。 |

| 吉林大学 | 东北重镇,商法研究注重基础理论,如商法总则、商事主体制度;兼顾区域商事法治建设。 | 傅穹、徐卫东、赵新华 | 理论法学研究中心(支撑商法基础研究);与东北国企合作开展公司治理实务研究。 |

| 复旦大学 | 综合性大学优势,商法与金融、管理学科交叉;特色方向为金融科技、公司治理、数据合规。 | 胡鸿高、许多奇、段厚省 | 金融法研究中心、数字经济与法治研究中心;与上海金融法院、科技公司合作。 |

选择院校的核心考量维度

- 研究方向匹配度:商法学细分领域众多,考生需明确自身兴趣(如“公司法理论与实务”“金融监管”“跨境破产”等),优先选择在该领域有深厚积累的院校,专注金融法可考虑清华、华东政法大学;研究破产法可重点关注西南政法大学、中国政法大学。

- 导师团队实力:博士培养以导师制为核心,需考察目标导师的研究成果、学术影响力、项目资源及指导风格,可通过阅读导师论文、参与其学术讲座、联系在读学长等方式获取信息。

- 学术资源与平台:包括期刊资源(如院校主办的法学核心期刊)、研究中心(是否设有商法相关研究机构)、实务合作(与法院、监管机构、律所的合作项目)等,这些资源直接影响研究深度和成果产出。

- 地域与就业导向:一线城市(如北京、上海)院校的实习资源、学术交流活动更丰富,适合计划进入高校、顶尖律所或监管机构的考生;地方强校(如西南政法大学、吉林大学)在区域法治建设中影响力显著,适合有地方就业或服务区域经济需求的考生。

- 考试难度与竞争情况:顶尖院校(如北大、清华、人大)报录比较低,对学术成果(如核心期刊论文)、外语水平(如雅思、托福)要求较高;部分院校实行“申请-考核”制,需提前准备研究计划书、科研成果等材料。

商法学博士培养的共性特点与趋势

- 课程设置:通常包括“商法前沿专题”“比较商法”“商法方法论”等核心课程,部分院校开设“金融法实务”“破产法案例研讨”等实务类课程,强调理论与实践结合。

- 科研要求:需在核心期刊发表1-2篇学术论文(部分院校要求CSSCI来源期刊),参与国家级或省部级课题,完成10-20万字的博士论文(需通过匿名评审和答辩)。

- 国际化培养:多数院校鼓励博士研究生参加国际学术会议、联合培养项目(如赴海外高校访学1-2年),支持比较法研究,提升国际视野。

- 实务融合:通过“双导师制”(学术导师+实务导师)、法院/律所实习、立法调研等方式,增强对商事法律实践的理解,避免研究与实务脱节。

相关问答FAQs

问题1:申请商法学博士需要提前准备哪些材料?

解答:不同院校要求略有差异,但核心材料通常包括:(1)学历学位证明(硕士学历、学位证书,应届生需提供在读证明);(2)科研成果(已发表的学术论文,其中CSSCI期刊论文优势明显,硕士论文也可作为辅助材料);(3)研究计划书(需明确研究方向、文献综述、研究方法、创新点,一般5000-8000字);(4)专家推荐信(2-3封,通常由硕士导师或具有正高职称的学者撰写);(5)外语水平证明(如大学英语六级、雅思6.5+、托福90+,部分院校接受小语种成绩);(6)个人陈述(阐述学术经历、研究兴趣、职业规划等),实行“申请-考核”制的院校还需通过材料初审、综合考核(笔试+面试),建议提前联系目标导师沟通研究方向,增加录取概率。

问题2:商法学博士毕业后的职业发展路径有哪些?

解答:商法学博士毕业生的职业选择多元,主要路径包括:(1)高校及科研机构:进入法学院校担任教师、研究员,从事教学与科研工作,需持续产出学术成果,争取职称晋升(讲师→副教授→教授);(2)实务部门:进入最高人民法院、地方高级法院商事审判庭,或证监会、银保监会等金融监管机构,从事政策制定、法律适用工作;(3)法律服务市场:加入顶尖律所(尤其是商事争议解决、公司并购、资本市场等领域),担任合伙人或资深律师,或成为企业法务总监(如上市公司、金融机构的合规负责人);(4)国际组织与跨境业务:进入国际商事仲裁机构(如 ICC、CIETAC)、跨国公司或国际律所,处理跨境商事纠纷、国际投融资法律事务,具体选择取决于个人兴趣、资源积累及博士期间的研究方向与实务经历。