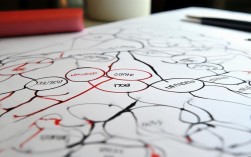

,其知识体系具有逻辑性强、概念抽象的特点,通过构建思维导图,可以将零散知识点串联成网,帮助理解基因的传递规律、进化机制及生物多样性的形成基础,以下从核心模块、知识逻辑及实践应用三个维度展开,并以表格梳理关键知识点,最后附常见问题解答。

核心模块与知识框架

生物必修二围绕“基因—遗传—进化”主线,可分为五大模块:遗传的细胞基础、遗传的基本规律、遗传的分子基础、生物的进化及生物技术实践,各模块间存在紧密递进关系:从细胞层面(减数分裂)揭示遗传物质的传递途径,到个体层面(孟德尔定律)分析基因的分离与组合规律,再到分子层面(DNA结构与功能)阐明遗传信息的表达与调控,最终扩展至种群层面(现代生物进化理论)解释生物进化的机制,并通过生物技术实现遗传信息的操作与应用。

(一)遗传的细胞基础:减数分裂与受精作用

减数分裂是遗传物质传递的桥梁,其核心是染色体行为变化,通过同源染色体联会、交叉互换(非姐妹染色单体间片段交换)与分离,以及同源染色体分离后非同源染色体的自由组合,实现了遗传基因的重组,为生物变异提供来源,受精作用则通过雌雄配子结合,恢复生物体的染色体数目,同时融合双亲的遗传信息,增加了后代的变异性,该模块需重点区分减数第一次分裂(同源染色体分离)与减数第二次分裂(姐妹染色单体分离)的关键差异,以及有丝分裂与减数分裂在染色体数目变化、子细胞类型上的不同。

(二)遗传的基本规律:孟德尔定律的实质与应用

孟德尔通过豌豆杂交实验提出两大定律:分离定律(控制同一性状的遗传因子在形成配子时彼此分离)和自由组合定律(控制不同性状的遗传因子在形成配子时自由组合),伴性遗传(如红绿色盲、抗维生素D佝偻病)则体现了性染色体上基因的遗传特点,常与常染色体遗传伴生,需注意交叉遗传、男女患病率差异等特殊现象,该模块需结合实例(如人类遗传系谱图分析)掌握基因型与表现型的推导、概率计算方法,理解显隐性判断、纯合子与杂合子鉴定的实验设计思路。

(三)遗传的分子基础:DNA到蛋白质的信息流

遗传信息的载体是DNA,其双螺旋结构(由两条反向平行的脱氧核苷酸链组成,通过碱基互补配对原则连接)是复制、转录和翻译的基础,DNA复制(半保留复制)确保遗传信息传递的准确性,转录(以DNA为模板合成RNA)和翻译(以mRNA为模板合成蛋白质)则实现遗传信息的表达,中心法则(DNA→RNA→蛋白质,含RNA逆转录等补充内容)揭示了遗传信息流动的方向,基因对性状的控制可通过直接途径(如蛋白质结构影响性状)或间接途径(如酶控制代谢过程影响性状)实现,基因突变(碱基增添、缺失、替换)、基因重组(减数分裂交叉互换、受精作用)和染色体变异(结构变异、数目变异)是生物变异的三大来源,其中基因突变是生物进化的根本原材料。

(四)生物的进化:现代生物进化理论的核心观点

现代生物进化理论以种群为基本单位,进化的实质是种群基因频率的改变,突变和基因重组产生进化的原材料,自然选择决定进化的方向,隔离(地理隔离、生殖隔离)是新物种形成的必要条件,共同进化与生物多样性的形成是长期进化的结果,可通过“哈迪-温伯格平衡”(理想状态下基因频率保持稳定)分析影响种群基因频率变化的因素(如突变、迁入迁出、遗传漂变、选择),该模块需理解物种、种群、生物多样性的概念辨析,以及自然选择与人工选择的本质差异。

(五)生物技术实践:遗传学知识的实际应用

生物技术模块聚焦于微生物的利用、酶的应用及生物技术在育种、疾病治疗等领域的实践,通过PCR技术体外扩增DNA,利用基因工程(工具酶、载体、受体细胞)培育转基因生物,通过细胞工程(植物组织培养、动物细胞培养)实现快速繁殖或生产生物制品,该模块需掌握技术原理(如PCR的三步循环:变性、退火、延伸)、操作流程及安全伦理问题。

关键知识点梳理(表格)

| 模块 | 核心概念 | 关键点 |

|---|---|---|

| 遗传的细胞基础 | 减数分裂 | 同源染色体联会、交叉互换;第一次分裂同源分离,第二次分裂姐妹分离;子细胞为配子 |

| 受精作用 | 雌雄配子结合,染色体数目恢复,遗传信息融合 | |

| 遗传的基本规律 | 基因的分离定律 | 等位基因在形成配子时分离;适用一对相对性状 |

| 基因的自由组合定律 | 非同源染色体上的非等位基因自由组合;适用两对及多对相对性状 | |

| 伴性遗传 | 性染色体上基因传递;与性别相关;如X染色体隐性遗传男患者多于女患者 | |

| 遗传的分子基础 | DNA的结构与复制 | 双螺旋结构;碱基互补配对(A-T、G-C);半保留复制 |

| 基因表达(转录与翻译) | 转录在细胞核,翻译在核糖体;密码子(mRNA)、反密码子(tRNA)对应关系 | |

| 基因突变与变异 | 基因突变是最根本变异来源;染色体变异结构或数目改变 | |

| 生物的进化 | 现代生物进化理论 | 种群是单位;基因频率改变是实质;自然选择主导方向;隔离形成新物种 |

| 共同进化与生物多样性 | 不同物种相互影响;包括基因、物种、生态系统多样性 | |

| 生物技术实践 | 基因工程 | 工具酶(限制酶、DNA连接酶);载体(质粒);步骤(提取、连接、导入、筛选) |

| 细胞工程 | 植物组织培养(脱分化、再分化);动物细胞培养(原代、传代培养) |

思维导图构建与应用建议

构建思维导图时,可按“中心主题—一级分支—二级分支”逐级展开:以“生物必修二”为中心,一级分支为上述五大模块,二级分支为各模块的核心概念(如减数分裂的“染色体行为”“子细胞特点”),三级分支补充具体知识点(如“交叉互换的意义:产生新的基因组合”),建议用不同颜色区分模块,用箭头标注知识点间的逻辑关系(如“DNA复制→基因突变→进化原材料”),对于抽象概念(如“基因频率”),可结合实例(如某种群中A基因频率从0.5变为0.6)辅助理解,对比易混淆知识点(如有丝分裂vs减数分裂、基因突变vs染色体变异)可提升记忆效率。

相关问答FAQs

Q1:如何区分基因突变、基因重组和染色体变异?

A:三者本质区别在于“遗传物质改变的范围与方式”:基因突变是DNA分子中碱基对的增添、缺失或替换,属于“分子水平”变异,光学显微镜下不可见;基因重组是控制不同性状的基因重新组合,发生在减数分裂交叉互换或受精作用中,不改变基因数目和结构;染色体变异是染色体结构或数目的改变,属于“细胞水平”变异,光学显微镜下可见(如21三体综合征),从来源看,基因突变产生新基因,基因重组产生新基因型,染色体变异产生新染色体组合。

Q2:为什么说“隔离是物种形成的必要条件”?

A:隔离导致种群间不能进行基因交流,使各自的基因频率在自然选择、突变等因素作用下产生差异,当差异积累到一定程度,即使地理隔离消失(如两栖息地重新连接),也无法进行正常交配或产生可育后代(即生殖隔离),从而形成新物种,马和驴可杂交产生骡子,但骡子高度不育,就是因为马与驴存在生殖隔离,隔离是物种形成过程中“质变”的关键节点。