互联网思维营销在近年来被广泛推崇,其核心理念包括用户中心、数据驱动、快速迭代、平台化运营等,确实为许多企业带来了创新性的增长,随着实践的不断深入,其潜在的问题也逐渐暴露,这些问题不仅影响营销效果,甚至可能对企业的长期发展造成制约,以下从多个维度分析互联网思维营销中存在的关键问题。

过度依赖数据,忽视人性本质

互联网思维营销强调“数据驱动决策”,通过用户行为数据、消费数据等精准定位需求、优化策略,但数据的“可量化性”也导致企业过度关注可量化的指标(如点击率、转化率、复购率),而忽视用户难以量化的情感需求、社会价值认同等深层动机,某电商平台通过数据分析发现“低价+秒杀”能快速提升销量,于是长期以此为核心策略,最终导致品牌被贴上“廉价”标签,用户忠诚度低,一旦竞争对手推出更低价格,用户便大量流失,数据本身存在局限性:用户数据可能因样本偏差(如仅覆盖活跃用户)、行为伪装(如用户刷单)等问题失真,企业若完全依赖数据决策,可能陷入“数据陷阱”,做出与市场实际需求脱节的判断。

用户中心主义的异化:从“满足需求”到“制造焦虑”

“用户中心”是互联网思维的核心,但实践中却常异化为“利用用户弱点”,许多企业为了追求短期转化,通过制造焦虑、放大恐惧、刺激攀比等心理策略诱导消费,而非真正解决用户痛点,教育机构营销中过度渲染“起跑线焦虑”,医美机构强调“颜值即正义”的单一审美,保健品厂商夸大“亚健康风险”等,这种策略虽能带来短期销量增长,但长期来看会消耗用户信任,甚至引发社会反感,2023年某“网红”奶茶品牌因营销文案中暗示“不喝就是落伍”被消费者批评“制造焦虑”,最终导致品牌形象受损,门店客流量下降三成,用户中心的本质应是“尊重用户、创造价值”,而非将用户视为可操控的流量工具。

快速迭代与短期主义:品牌价值的消解

互联网思维推崇“小步快跑、快速迭代”,强调通过快速试错优化产品和服务,这种策略在互联网产品开发中确有优势,但若盲目应用于营销领域,容易导致“短期主义”,忽视品牌长期价值的积累,某快消品牌为追逐热点,频繁更换营销主题和代言人:从“国潮风”到“元宇宙”,从“环保主义”到“女性赋能”,看似紧跟潮流,实则品牌核心定位模糊,用户难以形成稳定的品牌认知,数据显示,该品牌近三年的营销费用同比增长40%,但品牌知名度(持续追踪指标)却下降15%,品牌的本质是“用户认知的沉淀”,需要长期、一致的价值传递,过度追求短期效果只会让品牌失去灵魂。

流量依赖与平台风险:自主权的丧失

互联网思维营销强调“流量为王”,企业往往将资源集中于主流平台(如抖音、微信、淘宝)的流量获取,通过付费推广、KOL合作等方式实现用户增长,但这种模式导致企业对平台的过度依赖,自主权逐渐丧失,平台规则频繁变动(如抖音算法调整、微信外链限制),企业营销策略需被动跟随,不确定性极高;流量成本持续攀升,某美妆品牌透露,其在抖音的获客成本三年间从50元/人上涨至180元/人,利润空间被严重压缩,更关键的是,用户数据沉淀在平台而非企业自身,企业难以直接触达用户,一旦合作终止或平台封禁(如某KOL违规导致品牌账号被限流),用户资产可能瞬间归零。

创新同质化与内卷:从“差异化”到“套路化”

互联网思维强调“创新”,但多数企业的“创新”停留在表面形式,而非底层逻辑,导致营销同质化严重。“直播带货”火了,所有品牌都扎堆直播;“私域流量”热了,所有企业都拉微信群;“内容营销”火了,所有账号都发“干货图文”,这种“跟风式创新”使得用户审美疲劳,营销效果边际递减,某服饰品牌负责人表示,2022年尝试了“虚拟偶像直播”“元宇宙秀场”“短视频剧情号”等10余种“创新形式”,但销量同比增长仅5%,远低于预期,同质化的本质是企业缺乏对自身核心价值的挖掘,将“互联网工具”误认为“营销本质”,最终陷入“内卷”怪圈:投入越来越大,效果越来越差。

技术伦理与数据隐私问题:法律与道德的双重挑战

互联网思维营销高度依赖用户数据收集和分析,但实践中常触碰数据隐私红线,某企业通过违规获取用户手机定位信息,推送周边门店广告;某社交平台未经用户同意,将聊天记录用于个性化推荐,这些行为不仅违反《个人信息保护法》等法律法规,更引发用户对数据安全的担忧,2023年某互联网公司因非法收集用户数据被罚款2.1亿元,品牌声誉严重受损,技术伦理的缺失不仅会带来法律风险,更会破坏用户信任——当用户感觉自己被“监视”和“利用”,营销便失去了最基础的“信任前提”。

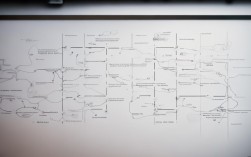

互联网思维营销核心问题总结

为更清晰展示上述问题,以下表格归纳其表现、成因及典型后果:

| 问题维度 | 具体表现 | 核心成因 | 典型后果 |

|---|---|---|---|

| 数据依赖 | 过度关注量化指标,忽视情感需求;数据样本偏差或失真 | 数据可量化性的局限;对“数据万能”的迷信 | 决策失误,品牌定位偏离用户真实需求 |

| 用户中心异化 | 制造焦虑、刺激攀比,诱导非理性消费 | 短期利益驱动;对“用户中心”的片面理解 | 用户信任流失,品牌社会形象受损 |

| 短期主义 | 频繁更换营销主题,追求热点流量;忽视品牌长期价值积累 | 对“快速迭代”的误用;业绩压力下的短视行为 | 品牌认知模糊,用户忠诚度低 |

| 流量依赖 | 过度集中于平台流量采购;用户数据沉淀在平台 | 平台流量垄断;企业自身用户运营能力缺失 | 获客成本高企,营销自主权丧失,用户资产风险 |

| 创新同质化 | 跟风“网红形式”(直播、私域等),缺乏差异化策略 | 对“创新”的表面化理解;缺乏核心价值挖掘 | 用户审美疲劳,营销效果边际递减,陷入内卷 |

| 技术伦理与数据隐私 | 违规收集用户数据;未经同意使用个人信息进行精准推送 | 法律意识淡薄;技术伦理缺失 | 法律处罚,用户信任崩塌,品牌声誉危机 |

相关问答FAQs

问题1:互联网思维营销强调“用户中心”,为何实践中容易异化为“利用用户”?

答:核心原因在于对“用户中心”的片面理解和短期利益的驱动。“用户中心”的本质是通过满足用户需求实现长期价值交换,但部分企业将其简化为“满足用户即时欲望”,甚至利用人性弱点(如焦虑、攀比、恐惧)刺激消费,这种异化源于三个层面:一是业绩压力下,企业追求短期转化指标,忽视长期用户关系;二是营销人员对用户心理的过度“工具化”应用,将心理学理论(如稀缺效应、从众心理)变为操控手段;三是行业竞争内卷,企业为快速突围选择“走捷径”,最终偏离“用户中心”的初衷,真正的用户中心应建立在尊重、信任和价值共创基础上,而非单方面的利益索取。

问题2:如何避免互联网思维营销中的“流量依赖”问题?

答:避免流量依赖需从“流量思维”转向“用户资产思维”,核心是建立企业自主的用户运营体系,具体可从三方面入手:第一,构建私域流量池,通过企业微信、自有APP、会员社群等渠道,将平台流量转化为企业可直接触达的用户资产,降低对第三方平台的依赖;第二,提升用户运营能力,通过精细化用户分层(如RFM模型)、个性化服务(如定制化产品、专属权益)、情感化连接(如品牌故事、用户社区)等方式,增强用户粘性,而非单纯依赖付费流量;第三,多元化流量布局,避免集中于单一平台,结合线下场景(如门店体验、快闪活动)、内容生态(如自媒体、KOC合作)、跨界合作等分散风险,同时强化品牌自身的内容输出能力,让用户因品牌价值而来,而非因平台流量而来。