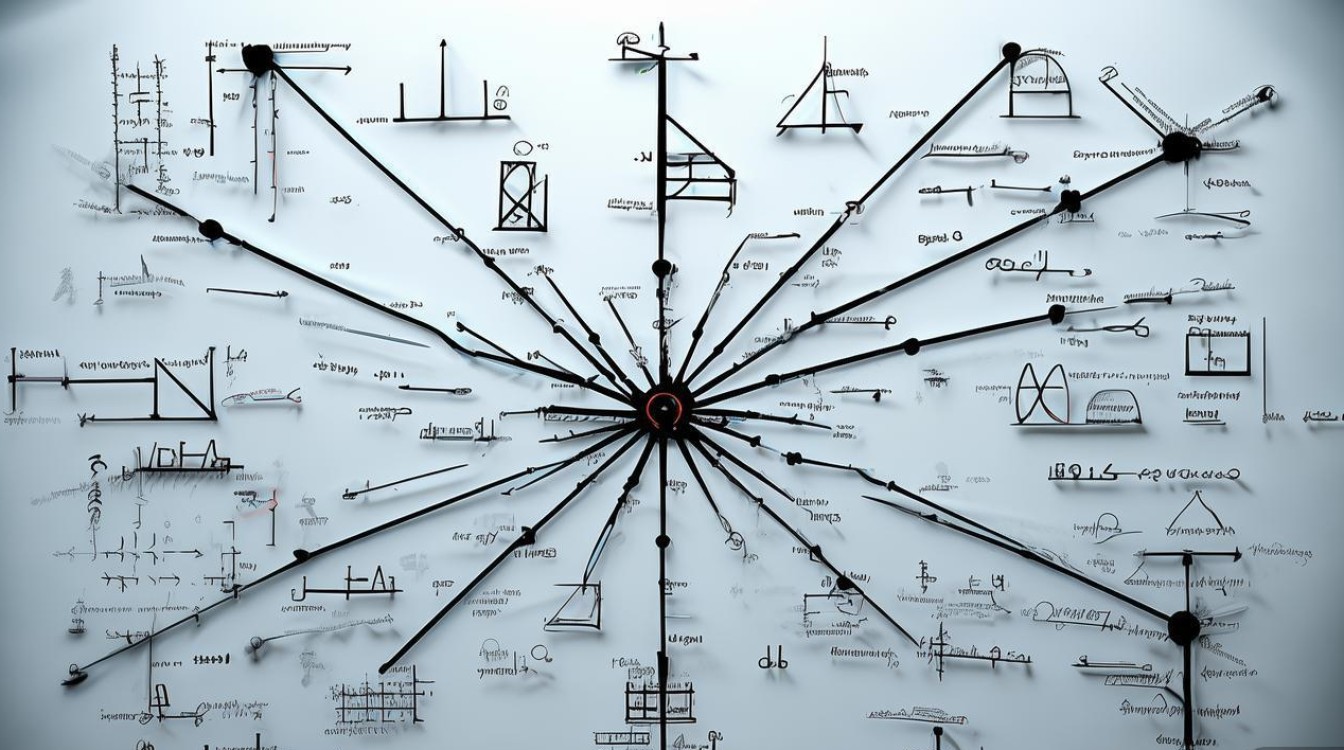

数学思维导图是一种将数学知识结构化、可视化的工具,它通过中心主题、分支节点、关键词和逻辑连接线等元素,将抽象的数学概念、公式、定理和解题方法以树状或网状形式呈现,帮助学习者构建系统化的知识网络,提升逻辑推理能力和问题解决效率,这种工具融合了思维导图的发散性特征与数学学科的严谨性,既强调知识点的关联性,又注重逻辑层次的表达,因此在数学教育、学习笔记整理和知识复习中广泛应用。

从本质上看,数学思维导图的核心功能是“化繁为简”,数学学科具有知识点密集、逻辑链条长、抽象程度高的特点,传统线性笔记方式容易导致知识点孤立、逻辑断层,而思维导图通过层级化的分支设计,能够将分散的知识点整合为一个有机整体,在“函数”这一主题下,可以延伸出“定义域”“值域”“单调性”“奇偶性”等一级分支,每个一级分支又可进一步细分为“二次函数”“指数函数”“对数函数”等二级分支,再通过具体案例、图像特征或解题技巧形成三级分支,从而形成从基础概念到应用拓展的完整知识脉络,这种结构不仅便于学习者快速定位知识点,还能通过分支间的连接线揭示不同概念之间的内在联系,如“函数的单调性”与“导数的符号”之间的关联,帮助理解数学的逻辑闭环。

数学思维导图的构建过程通常遵循“从中心到边缘”“从整体到局部”的原则,首先需要确定一个核心主题,立体几何”,然后围绕该主题发散出主要分支,如“空间几何体”“点线面位置关系”“空间向量”等,每个主要分支再根据知识逻辑细分为子分支,空间几何体”下可设置“柱体”“锥体”“台体”“球体”等子分支,并在子分支中补充具体定义、性质、表面积公式、体积公式等关键信息,在绘制过程中,需要注重关键词提炼而非长句描述,例如用“两角和差公式”代替“cos(α±β)=cosαcosβ∓sinαsinβ”这样的完整公式,既节省空间又突出重点,可通过颜色编码区分不同类型的知识点,如用蓝色表示定义、红色表示公式、绿色表示例题,增强视觉记忆效果。

在实际应用中,数学思维导图的价值体现在多个层面,对于学生而言,它是高效的学习工具:在新课学习中,可通过思维导图快速梳理课堂内容,明确知识点之间的逻辑关系;在复习阶段,可利用思维导图查漏补缺,例如通过观察“导数应用”分支下的“单调性”“极值”“最值”等子分支,发现自身对“导数与函数零点关系”的掌握不足;在解题时,可通过构建“题型-方法-易错点”的思维导图,总结同类问题的解题套路,提升答题速度,对于教师而言,思维导图是教学设计的辅助工具:在备课中,可借助思维导图规划教学内容的递进关系,确保知识讲解的连贯性;在课堂上,可将思维导图作为板书的核心框架,帮助学生理清听课思路;在课后,可通过学生绘制的思维导图评估其知识掌握程度,及时调整教学重点。

数学思维导图的类型可根据应用场景分为多种,知识梳理型思维导图主要用于构建知识体系,例如将“三角函数”章节的所有公式、图像性质、诱导公式等内容整合为一张导图,便于系统性复习;解题方法型思维导图侧重归纳解题策略,例如围绕“解析几何中的弦长问题”分支,弦长公式”“点差法”“韦达定理”等不同解法的适用条件;错题分析型思维导图则用于反思错误原因,例如在“集合运算”分支下标注“忽略空集”“混淆交集与并集”等易错点,并附上正确案例,随着数字化工具的发展,思维导图软件(如XMind、MindMaster)支持动态调整分支、添加超链接和附件,学习者可在导图中嵌入视频讲解、在线习题等资源,实现“图文声”一体化的学习体验。

数学思维导图并非万能工具,其使用需避免常见误区,一是过度追求形式美观而忽略内容逻辑,例如使用过多颜色或图标导致重点不突出;二是分支层级过深或过浅,层级过深会增加信息冗余,层级过浅则难以体现知识关联性;三是机械罗列知识点而缺乏主动思考,思维导图的核心是“思维可视化”,若仅复制教材目录而不进行知识整合,则失去其意义,在绘制数学思维导图时,需以理解为基础,通过反复追问“这个知识点与其他知识有何关联?”“这类题型的解题步骤是什么?”等问题,深化对数学本质的认识。

数学思维导图与普通思维导图的区别在于其“数学性”,普通思维导图更侧重发散性思维,而数学思维导图需严格遵循数学的逻辑规则,例如在“概率统计”分支中,“古典概型”与“几何概型”的子分支必须明确区分“有限等可能”与“无限等可能”的前提条件,避免概念混淆,数学思维导图中常出现符号、公式、图像等非文字元素,例如在“圆锥曲线”分支中,可直接绘制椭圆的标准方程图像或双曲线的渐近线示意图,通过视觉化方式强化理解。

从认知心理学角度看,数学思维导图符合人类大脑的“记忆网络”特征,神经科学研究显示,大脑对信息的存储并非线性序列,而是通过节点间的连接形成的网络结构,思维导图通过中心主题与分支节点的层级对应,模拟了大脑的记忆模式,有助于信息的提取与迁移,当学习者回忆“数列”相关知识时,思维导图中的“等差数列”“等比数列”“递推公式”等分支节点会形成激活网络,快速联想到通项公式、求和公式等具体内容,这种联想记忆比机械背诵更高效。

在数学竞赛或高阶学习中,思维导图的价值进一步凸显,面对复杂的综合问题,如“含参不等式恒成立问题”,可通过思维导图拆解“参数分类讨论”“函数单调性分析”“数形结合”等解题路径,并在每个路径下标注具体步骤和注意事项,避免遗漏关键环节,对于跨章节的知识融合,如“解析几何与向量的结合”,思维导图能够清晰展示“向量坐标法”“几何意义转化”等不同切入点的关联性,帮助学习者建立全局视野。

数学思维导图是连接数学知识与思维能力的桥梁,它通过结构化的呈现方式、可视化的逻辑关系和系统化的知识整合,降低了数学学习的认知负荷,提升了学习效率,无论是基础概念的理解、解题方法的归纳,还是知识体系的复习,数学思维导图都能提供清晰的思维框架,帮助学习者从“被动接受”转向“主动建构”,真正实现数学思维的深度发展。

相关问答FAQs:

-

问:数学思维导图适合哪些数学学习阶段?

答:数学思维导图适用于各个学习阶段,但不同阶段的应用重点有所差异,在小学阶段,可侧重基础概念和运算规则的梳理,分数的意义与性质”导图,通过图形化方式帮助理解分数与除法的关系;初中阶段可强化知识模块的整合,如“一元二次方程”导图,结合解法、根的判别式、实际应用等内容构建逻辑网络;高中阶段则更注重跨章节知识融合,如“函数与导数”导图,衔接函数性质、导数应用、不等式证明等内容,培养综合分析能力;大学阶段可用于高阶数学知识的系统化,如“线性代数”导图,整合矩阵、向量、线性方程组等核心概念,理清抽象理论间的内在联系。 -

问:如何避免数学思维导图流于形式,真正提升学习效果?

答:避免数学思维导图流于形式需把握三个关键:一是以理解为基础,绘制前先对知识点进行深度加工,明确核心概念与逻辑关系,而非简单复制教材内容;二是注重动态更新,随着学习的深入,不断调整分支结构、补充新知识点或修正错误理解,例如在“三角函数”导图中,随着学习“三角恒等变换”,需新增“和差角公式”“二倍角公式”等分支并标注其与基础公式的转化关系;三是结合实践应用,将思维导图与习题训练结合,例如通过导图中的“解题方法”分支针对性练习同类题型,或在错题旁标注错误原因与改进策略,确保导图成为“活”的学习工具而非静态的笔记整理。