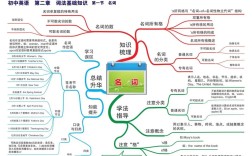

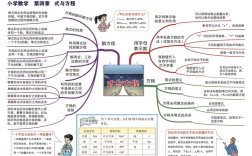

刑诉思维导图是学习、梳理和掌握刑事诉讼法知识体系的重要工具,它通过逻辑化的结构将复杂的刑诉程序、原则、制度等内容可视化,帮助使用者快速建立知识框架、理清法律关系,以下从刑诉法的核心原则、主要阶段、关键制度三个维度,结合思维导图的逻辑层次展开详细说明,并辅以表格对比核心内容,最后附相关问答。

刑诉法的核心原则:思维导图的“根与干”

刑诉思维导图的首要层级是基本原则,它们贯穿整个刑事诉讼过程,是所有诉讼程序和制度的指导思想。

- 侦查权、检察权、审判权由专门机关依法行使原则:明确公安机关、检察院、法院的职权分工,避免权力交叉或滥用。

- 人民法院依法独立行使审判权原则:强调法院审判不受行政机关、社会团体和个人的干涉,保障司法中立。

- 以事实为根据,以法律为准绳原则:要求诉讼活动必须基于查明的客观事实,严格适用法律。

- 依靠群众,以事实为根据原则:强调专门工作与群众路线结合,如鼓励公民扭送、作证。

- 保障诉讼参与人诉讼权利原则:包括被告人获得辩护权、被害人陈述权、证人保护等,核心是“人权保障”。

- 具有法定情形不予追究刑事责任原则:如情节显著轻微、超过追诉时效等,体现“少捕慎诉慎押”的刑事政策。

- 法律监督原则:检察院对立案、侦查、审判、执行等环节进行监督,确保程序合法。

这些原则在思维导图中可设为一级分支,每个原则下可进一步展开具体内涵、法律依据(如《刑事诉讼法》第5-15条)及实践意义,形成放射状结构。

刑事诉讼的主要阶段:思维导图的“枝与节”

刑诉程序是思维导图的核心主体,按时间顺序可分为立案、侦查、审查起诉、审判、执行五大阶段,每个阶段包含独立的任务、参与主体和程序要求。

立案阶段

- 核心任务:判断是否有犯罪事实需要追究刑事责任,是刑事诉讼的启动环节。

- 主体:公安机关、检察院(自侦案件)、法院(自诉案件)。

- 关键程序:接受报案→审查→决定立案或不立案(如不立案,需制作《不立案通知书》)。

侦查阶段

- 核心任务:收集证据、查明案情、查获犯罪嫌疑人,为起诉做准备。

- 主体:公安机关为主,检察院负责职务犯罪等自侦案件。

- 强制措施:拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕(按强制程度排序,每种措施的适用条件、期限需单独标注)。

- 侦查行为:讯问、询问、勘验检查、搜查、查封扣押、技术侦查等,需严格遵守法定程序(如讯问嫌疑人需全程录音录像)。

审查起诉阶段

- 核心任务:检察院对侦查终结的案件进行审查,决定是否提起公诉。

- 处理结果:

- 提起公诉:事实清楚、证据充分,向法院提交《起诉书》。

- 不起诉:包括法定不起诉(如情节显著轻微)、酌定不起诉(犯罪情节轻微)、证据不足不起诉。

- 特殊制度:认罪认罚从宽制度(检察院提出量刑建议,需听取嫌疑人、律师意见)。

审判阶段

- 核心任务:法院通过审理查明事实,依法作出裁判,是诉讼的中心环节。

- 审级制度:

- 一审程序:普通程序(公诉案件、自诉案件)和简易程序(可能判处三年以下有期徒刑、认罪认罚等)。

- 二审程序:对一审判决、抗诉的案件进行审理,结果包括维持原判、改判、发回重审。

- 审判监督程序:对已生效裁判,发现确有错误时重新审判(基于当事人申诉、检察院抗诉等)。

- 审判原则:公开审判原则(涉及国家秘密、个人隐私等除外)、直接言词原则、集中审理原则等。

执行阶段

- 核心任务:将生效裁判付诸实施,包括刑罚执行(如有期徒刑、无期徒刑、死刑)和非刑罚处理(如训诫、责令具结悔过)。

- 执行主体:法院(死刑、罚金、没收财产)、公安机关(拘役、有期徒刑余刑)、监狱(无期徒刑、有期徒刑)。

- 特殊程序:死刑复核程序(死刑判决需报请最高法院核准)、暂予监外执行(对符合条件的罪犯在监外执行)。

为更直观对比各阶段特点,可整理如下表格:

| 阶段 | 核心任务 | 主要参与主体 | 关键程序/结果 |

|---|---|---|---|

| 立案 | 判断是否追究刑事责任 | 公安机关、检察院、法院 | 立案/不立案决定 |

| 侦查 | 收集证据、查明案情 | 公安机关、检察院 | 强制措施、侦查行为终结 |

| 审查起诉 | 审查决定是否起诉 | 检察院 | 起诉/不起诉、认罪认罚从宽 |

| 审判 | 查明事实、作出裁判 | 法院 | 一审、二审、审判监督程序 |

| 执行 | 实施生效裁判 | 法院、公安机关、监狱 | 刑罚执行、暂予监外执行 |

刑事诉讼的关键制度:思维导图的“叶与脉”

除程序阶段外,刑诉中的核心制度是思维导图的细化分支,它们贯穿不同阶段,保障程序公正。

- 辩护与代理制度:

- 辩护类型:自行辩护、委托辩护(律师为主)、指定辩护(法院为未委托辩护的被告人指定律师)。

- 律师权利:会见权、阅卷权、调查取证权、质证权等。

- 证据制度:

- 证据种类:物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解、鉴定意见、勘验笔录、电子数据等8类。

- 证明标准:犯罪事实清楚,证据确实、充分(排除合理怀疑)。

- 非法证据排除:通过刑讯逼供等非法方法收集的证据应当排除。

- 强制措施制度:如前所述,按人身自由限制程度分为不同层级,每种措施的适用条件、决定主体、期限需详细标注(如逮捕需检察院批准,一般不超过2个月)。

- 附带民事诉讼制度:被害人因犯罪行为遭受物质损失的,在刑事诉讼中一并提起民事赔偿,由法院合并审理。

- 未成年人诉讼程序特别规定:如指定辩护、封存犯罪记录、分案处理等,体现“教育、感化、挽救”原则。

这些制度在思维导图中可设为二级分支,与各诉讼阶段交叉连接,体现程序的动态性和关联性(如证据制度贯穿侦查、审查起诉、审判全流程)。

相关问答FAQs

Q1:刑诉思维导图中,如何区分“立案”与“侦查”阶段的逻辑关系?

A1:立案是侦查的前提和启动条件,二者是“判断是否启动”与“如何推进调查”的关系,立案阶段的核心是“审查是否有犯罪事实需要追究刑事责任”,此时证据收集有限,仅作初步判断;而侦查阶段是在立案后,通过专门调查措施(如讯问、搜查等)全面收集证据、查明案情,思维导图中可将“立案”设为一级分支,“侦查”作为其下一级分支,同时标注“立案后7日内决定是否立案”“侦查期限一般不超过2个月”等关键节点,体现程序的递进性。

Q2:在刑诉思维导图中,“认罪认罚从宽制度”应如何定位?其与“审查起诉”阶段有何关联?

A2:“认罪认罚从宽制度”是贯穿审查起诉、审判阶段的核心制度,在思维导图中可设为“审查起诉”阶段的二级分支,同时与“审判”阶段建立交叉连接,具体而言,在审查起诉阶段,检察院需听取犯罪嫌疑人、辩护人、值班律师的意见,就罪名、量刑建议等达成一致,并制作《认罪认罚具结书》;若犯罪嫌疑人认罪认罚,检察院可提出较轻的量刑建议,法院一般应采纳,这一制度体现了“宽严相济”的刑事政策,其核心是“自愿认罪+同意量刑建议+程序从简”,因此在导图中需突出“自愿性保障”“检察院主导量刑建议”“法院从宽处理”三个关键点,并标注法律依据(《刑事诉讼法》第15条)。