《马说》是唐代文学家韩愈的代表作之一,以其深刻的寓意和犀利的批判性著称,本文将从文章的背景、核心思想、论证结构、语言特色及现实意义等多个维度,通过思维导图的形式进行详细解析,帮助读者全面理解这篇经典散文的内涵。

创作背景与作者简介

韩愈(768-824年)是唐代古文运动的倡导者,主张“文以载道”,反对六朝以来浮华的骈文风格。《马说》写于贞元年间(785-805年),当时韩仕途失意,有感于人才被埋没的社会现象,借“千里马”的遭遇抒发怀才不遇的愤懑,唐代虽以科举制选拔人才,但门第观念和官僚体系仍导致许多有识之士无法施展抱负,这一社会现实成为《马说》的创作土壤。

核心思想与主旨

文章以“千里马不常有”开篇,点明核心观点:人才需要被识别和重用,否则即使具备卓越能力也会被埋没,韩愈通过“伯乐与千里马”的比喻,批判了当时统治者不识人才、摧残人才的社会现象,强调了“世有伯乐,然后有千里马”的辩证关系,既肯定了人才自身的重要性,更突出了识别人才、善用人才的关键作用。

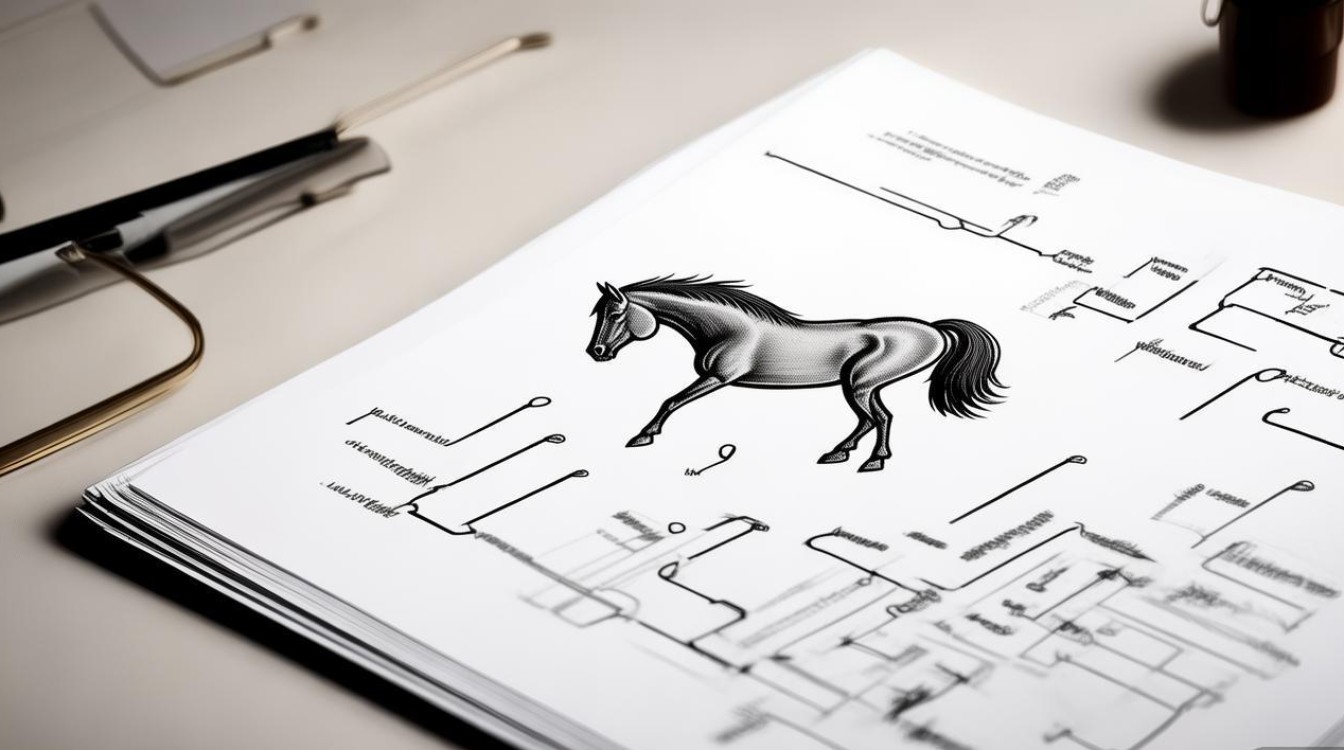

论证结构与层次分析

《马说》的论证逻辑清晰,层层递进,可分为三个层次:

提出论点:千里马的遭遇

文章开篇即点题:“世有伯乐,然后有千里马,千里马常有,而伯乐不常有。”通过对比,强调伯乐的稀缺性,接着描述千里马的悲惨境遇:“祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”,突出人才因无人赏识而终被埋没的普遍现象。

分析原因:食马者的无知

第二段以“食马者不知其能千里而食也”为核心,批判统治者的昏聩,通过“食不饱,力不足,才美不外见”的细节,说明人才因缺乏必要条件而无法发挥才能,韩愈用“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意”三个并列句,揭露了统治者对人才的压榨和摧残,进一步强化了批判性。

总结升华:发出感慨与呼吁

结尾段以“呜呼!其真无马邪?其真不知马也”的反问收束,既是对食马者的讽刺,也是对人才现状的悲叹,这一反问句式增强了文章的感染力,引发读者对人才问题的深思。

语言特色与艺术手法

- 比喻论证:全文以“千里马”喻人才,“伯乐”喻识才者,“食马者”喻昏庸统治者,通过生动的比喻将抽象的道理具体化,增强了文章的说服力。

- 对比手法:“千里马常有”与“伯乐不常有”的对比,“食马者”与“伯乐”的对比,突出了矛盾冲突,强化了批判力度。

- 句式变化:文章多用排比、反问句式,如“策之不以其道……”“其真无马邪?”,语言铿锵有力,富有节奏感。

- 细节描写:对千里马“食不饱”“骈死槽枥”的细节刻画,使人物形象更加鲜活,增强了悲剧色彩。

现实意义与当代启示

《马说》虽写于唐代,但其对人才问题的思考至今仍有重要意义,在当代社会,人才竞争是国家发展的核心动力,文章启示我们:

- 个人层面:人才需不断提升自身能力,同时也要学会展示才能,避免“怀才不遇”。

- 社会层面:应建立公平的人才选拔机制,破除“唯学历”“唯资历”的偏见,为人才提供施展才华的舞台。

- 管理层面:管理者应学习“伯乐”精神,善于发现和培养人才,避免“食马者”式的无知与短视。

文章结构思维导图(表格形式)

| 核心层级 | 具体要点 | |

|---|---|---|

| 创作背景 | 作者简介 | 韩愈,唐代古文运动领袖,主张“文以载道” |

| 社会背景 | 门第观念压抑人才,科举制度存在弊端 | |

| 核心思想 | 主旨 | 批判埋没人才现象,强调伯乐的重要性 |

| 辩证关系 | 人才需自身努力,更需外界识别与重用 | |

| 论证结构 | 第一层 | 提出论点:千里马遇不到伯乐的悲剧 |

| 第二层 | 分析原因:食马者的无知与摧残 | |

| 第三层 | 总结升华:反问句强化批判 | |

| 语言特色 | 比喻论证 | 千里马、伯乐、食马者的象征意义 |

| 对比手法 | 常有与不常有、识才与不识才的对比 | |

| 句式特点 | 排比、反问增强气势与感染力 | |

| 现实意义 | 个人启示 | 提升能力,主动展示才华 |

| 社会启示 | 建立公平的人才选拔机制 | |

| 管理启示 | 管理者应具备“伯乐”眼光 |

相关问答FAQs

问题1:《马说》中的“千里马”和“伯乐”分别象征什么?

解答:在《马说》中,“千里马”象征具有卓越才能的人才,而“伯乐”则象征能够识别和重用人才的贤明之士,韩愈通过这一比喻,强调了人才需被赏识才能发挥作用,暗讽了当时统治者昏庸无能、埋没人才的社会现实,这一象征意义不仅适用于唐代,对当代社会的人才选拔与管理仍有启示。

问题2:韩愈在《马说》中如何体现“文以载道”的文学主张?

解答:韩愈作为古文运动的倡导者,主张文章应传递儒家思想和社会关怀。《马说》虽以议论为主,但通过“千里马”的故事,巧妙地将对人才问题的思考融入文学表达,既避免了空洞的说教,又深刻批判了社会弊端,文章语言质朴有力,逻辑清晰,完美体现了“文以载道”的创作理念,即通过文学形式传递深刻的思想内涵。