围绕“教学”这一主题展开,系统梳理了教学的基本理论、构成要素、基本规律、组织形式、方法手段以及评价等关键模块,以下从教学概述、教学构成要素、教学规律、教学组织形式、教学方法、教学评价六个维度展开详细说明,并通过表格辅助呈现重点内容,最后附相关问答。

教学是教育活动的核心环节,指教师有目的、有计划地引导学生掌握科学文化基础知识和基本技能,发展智力、体力,培养品德,促进全面发展的教育活动,其本质是师生互动的动态过程,具有目的性、双边性、教育性等特征,根据不同标准,教学可分为:按知识传递方向分为讲授式、发现式;按组织形式分为集体教学、个别教学;按目标指向分为认知教学、情感教学等。

教学构成要素

教学由教师、学生、教学内容、教学手段四个基本要素构成,各要素相互关联、动态统一。

- 教师:教学的主导者,负责设计教学活动、组织课堂、引导学习方向,需具备专业素养、教学能力和职业道德。

- 学生:教学的主体,是学习的承担者,其认知水平、学习动机和个体差异直接影响教学效果。

- :教学活动的核心载体,包括课程标准、教材、课程资源等,需体现科学性、基础性和时代性。

- 教学手段:教师传递教学内容、促进学生学习的工具,包括传统工具(黑板、模型)和现代技术(多媒体、在线平台)。

教学规律

教学规律是教学过程中客观存在的、必然稳定的联系,主要包括以下四条:

- 间接经验与直接经验相结合:学生以学习间接经验(书本知识)为主,但需通过实践(直接经验)深化理解,避免“填鸭式”教学。

- 掌握知识与发展能力相统一:知识掌握是能力发展的基础,能力发展又能促进知识深化,教学中需注重“知能并重”。

- 教师主导与学生主体相统一:教师需发挥引导、启发作用,同时尊重学生的主体地位,激发主动性和创造性。

- 传授知识与思想教育相统一:教学需渗透德育,实现“教书”与“育人”的有机结合,如通过历史教学培养爱国情怀。

教学组织形式

教学组织形式是教学活动的结构方式,常见的有:

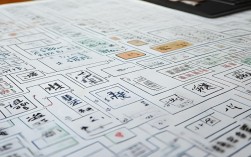

| 组织形式 | 特点 | 适用场景 |

|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

| 班级授课制 | 按年龄和程度编班,教师统一授课,效率高但易忽视个体差异 | 大规模普及教育 |

| 分组教学 | 将学生分为小组,针对性指导,兼顾集体与个体 | 差异化教学、合作学习 |

| 个别教学 | 一对一指导,满足个性化需求 | 补救教学、特长培养 |

| 复式教学 |教师在同一课堂对不同年级学生交替教学,适用于师资短缺地区 | 农村或偏远地区小规模学校 |

教学方法

教学方法是师生互动的方式和手段,需根据教学目标、内容和学生特点灵活选择,主要方法包括:

- 讲授法:教师通过语言系统传授知识,适用于事实性、理论性内容教学,但需避免单向灌输。

- 讨论法:师生围绕问题展开对话,激发思维,适用于培养批判性思维和表达能力。

- 探究法:学生通过自主探究发现知识规律,如科学实验、课题研究,强调“做中学”。

- 直观教学法:通过实物、模型、多媒体等呈现抽象知识,帮助学生建立感性认识。

- 练习法:通过反复训练巩固技能,如数学解题、外语口语练习。

教学评价

教学评价是对教学过程和结果的价值判断,具有诊断、反馈和改进功能,按评价目的可分为:

- 诊断性评价:教学前进行,了解学生起点水平(如入学摸底测试)。

- 形成性评价:教学中进行,及时调整教学策略(如课堂提问、单元测验)。

- 总结性评价:教学结束后进行,评估整体效果(如期末考试、毕业答辩)。

评价需遵循客观性、发展性、综合性原则,兼顾知识掌握与能力发展。

相关问答FAQs

Q1:如何根据学生特点选择教学方法?

A:选择教学方法需综合考虑学生年龄、认知水平、学习风格等因素,小学生注意力持续时间短,宜采用直观教学、游戏化教学;中学生抽象思维发展,可增加讨论法、探究法;对于动手能力强的学生,可结合项目式学习(PBL),需关注个体差异,对学习困难学生采用多模态讲解,对优等生布置拓展任务,实现“因材施教”。

Q2:教学评价中如何平衡量化评价与质性评价?

A:量化评价(如分数、等级)能客观反映知识掌握程度,但易忽视学生的情感、态度等维度;质性评价(如评语、成长档案)能全面描述学生发展过程,但主观性较强,实践中可结合两者:用标准化测试评估基础知识点,同时通过课堂观察记录学生参与度、小组合作表现,撰写个性化评语,最终形成“分数+评语”的综合评价报告,既保证客观性,又体现发展性。