需要特别强调的是,国家卫生健康委员会每年会发布官方的报名通知,其中包含最准确、最权威的信息,以下内容是基于《卫生专业技术资格考试专业目录》和历年报名政策的综合整理,供您参考。 在正式报名开始前(通常在每年年底或次年年初),请务必登录国家卫生健康委人才交流服务中心官网(www.21wecan.com)查询最新的官方通知。

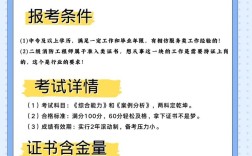

基本报名条件(所有考生必须满足)

无论报考哪个专业,都必须同时满足以下四个基本条件:

-

遵守国家宪法和法律,恪守职业道德。

这是对考生基本素养的要求,是参加任何国家考试的先决条件。

-

身心健康,能够适应岗位要求。

身体和心理状况必须能够胜任所报考岗位的工作要求。

-

在医疗卫生机构从事医疗、护理、药学、技术等专业技术工作。

- 考生必须是在经卫生健康行政部门审批、登记并持有《医疗机构执业许可证》的合法医疗卫生机构中工作的人员。

- 工作性质:必须是从事医疗、护理、药学、医学技术、公共卫生等专业技术岗位,而非行政、后勤等非技术岗位。

-

报名参加2025年度卫生专业技术资格考试的人员,其学历取得日期和从事本专业工作年限,均截止到2025年12月31日。

- 这是一个关键的时间节点,所有关于学历和工作年限的计算,都以这个日期为准,如果某专业要求“从事本专业工作满X年”,那么计算到2025年12月31日,你的工作年限必须满X年。

具体专业报名条件(学历与工作年限要求)

这是报名条件中最核心、最复杂的部分,不同专业、不同学历层次,对应的工作年限要求完全不同,以下按照“学历”和“专业”两个维度进行分类说明。

(一)根据学历划分的工作年限要求

这是最常见的一种分类方式,适用于大部分初级(士、师)和中级(主治/主管)职称考试。

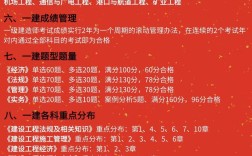

| 学历层次 | 报考初级(士) | 报考初级(师) | 报考中级(主治/主管) |

|---|---|---|---|

| 中专 | 不直接报考,需先考初级(师) | 取得相应专业中专学历,受聘担任药(护、技)士职务满 5年 | 取得相应专业中专学历,受聘担任药(护、技)师职务满 7年 |

| 大专 | 不直接报考,需先考初级(师) | 取得相应专业大专学历,从事本专业工作满 3年 | 取得相应专业大专学历,从事本专业工作满 6年 |

| 本科 | 不直接报考,需先考初级(师) | 取得相应专业本科学历,从事本专业工作满 1年 | 取得相应专业本科学历,取得相应专业硕士学位,受聘担任医师(护、技)师职务满 2年 取得相应专业本科学历,从事本专业工作满 4年 |

| 硕士 | 不直接报考,需先考初级(师) | 取得相应专业硕士学位,从事本专业工作满 2年 | 取得相应专业硕士学位,受聘担任医师(护、技)师职务满 2年 |

| 博士 | 不直接报考,需先考初级(师) | 取得相应专业博士学位,即可参加考试 | 取得相应专业博士学位,即可参加考试 |

解读:

- 初级(士):目前大部分地区已不再直接允许中专学历报考初级(士),通常需要先通过初级(师)的考试。

- 工作年限计算:从毕业当年开始计算,到2025年12月31日为止,2025年6月毕业的大专学历,到2025年12月31日,工作年限为3年6个月,满足“满3年”的条件。

- 中级职称(主管/主治):要求更为严格,不仅看工作年限,还要求已受聘担任“师”级职称一定年限,本科学历需要先考取“师”级职称,并受聘工作满4年后才能报考中级。

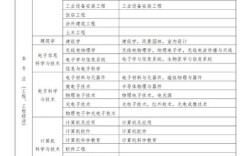

(二)根据具体专业划分的特殊要求

除了上述通用要求,部分专业还有额外的特殊规定。

临床医学、中医学、口腔医学、公共卫生专业

- 报考中级(主治医师):

- 必须先取得《医师资格证书》和《医师执业证书》,且执业范围与报考专业一致。

- 这是硬性要求,没有“医师证”无法报考主治医师。

护理学专业

- 报考条件:基本遵循上表的学历与工作年限要求。

- 重要提示:部分地区可能会对护士执业证书有要求,尤其是在报考中级主管护师时,请务必关注当地具体政策。

药学、医学技术(检验、放射、病理等)、公共卫生等专业

- 报考条件:基本遵循上表的学历与工作年限要求。

- 职称对应:对应的是药(护、技)师、药(护、技)士、主管药(护、技)师等职称。

硕士、博士研究生报考

- 对于硕士、博士研究生,部分省份可能会要求提供住院医师规范化培训合格证明或进修证明等材料,尤其是在报考临床类中级职称时,具体请以当年官方通知为准。

重要注意事项与特殊情况

-

工作年限”与“聘任年限”

- 工作年限:指你毕业后,在医疗卫生机构从事本专业工作的总时间。

- 聘任年限:指你通过考试取得“师”或“士”的资格后,单位正式聘任你并发放相应聘书的时间。

- 报考中级职称时,两者都需要满足,本科学历报考中级,需要“从事本专业工作满4年”并且“受聘担任师级职务满4年”。

-

所学专业”与“报考专业”

- 原则上,你的毕业专业应与报考专业相同或相近。

- 如果专业跨度较大,部分地区可能会要求提供额外的学习或工作证明,甚至不允许报考,具体请参考《卫生专业技术资格考试专业目录》中的专业说明。

-

关于报名地点

- 考生应在工作单位所在地或人事(劳动)关系所在地报名,应届毕业生可在学校所在地报名。

-

港澳台居民报名

- 港澳台居民可以报名参加考试,需提交《台湾居民来往大陆通行证》或《港澳居民来往内地通行证》,以及国务院教育行政部门认可的相应专业学历或学位证书、以及从事本专业工作的年限证明等材料。

总结与建议

- 核对官方目录:在报名前,务必下载最新的《卫生专业技术资格考试专业目录》,确认你的专业和代码是否正确。

- 计算工作年限:拿出你的毕业证书,精确计算到2025年12月31日的工作年限,看是否符合报考条件。

- 准备材料:提前准备好身份证、毕业证、学位证、医师/护士执业证、职称证、劳动合同或聘用合同等扫描件。

- 关注官方通知:最重要的一步!从12月起,密切关注国家卫生健康委人才交流服务中心官网和所在地省级卫生健康部门官网发布的报名通知,获取最准确的时间、流程和要求。

希望这份详细的解读能帮助您顺利完成报名!祝您考试顺利!