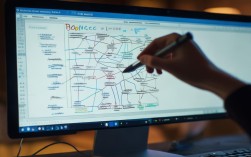

《朝花夕拾》思维导图

中心主题:朝花夕拾

总体概述

- 定义: 鲁迅先生唯一一部回忆性散文集,原名《旧事重提》。

- 创作时间: 1926年。

- 创作背景: 鲁客居北京,在北洋军阀政府统治下感到苦闷和彷徨,回忆往事以慰藉“在纷乱中寻出一点闲静来”。

- 书名含义:

- 朝花: 清晨带露的花朵,比喻童年和青少年时期的生活片段,鲜艳、美好、短暂。

- 夕拾: 傍晚时分拾起,比喻中年以后对这些回忆的整理、回味和反思。

- 核心: 回忆与反思的结合,既有对往昔的温情,也有对现实的批判。

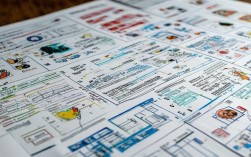

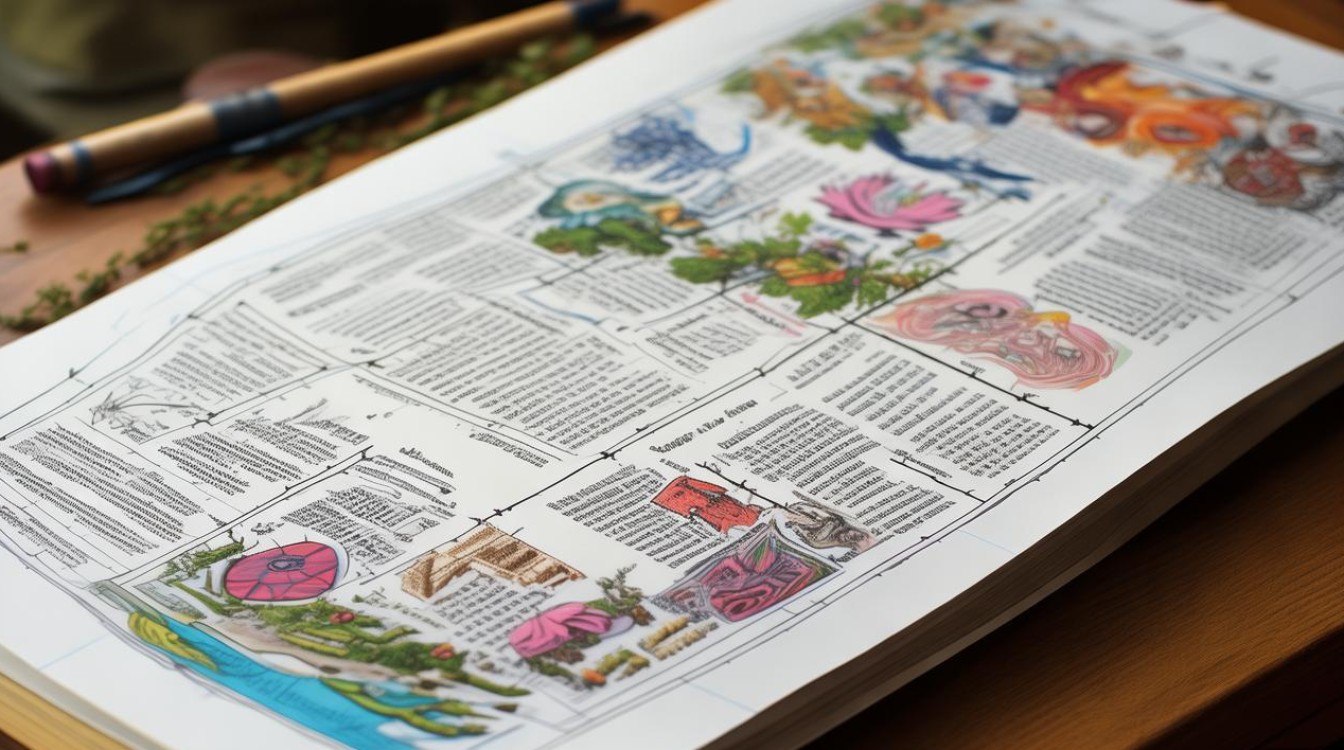

十篇作品详解

| 篇目 | 核心人物 | 主题思想/批判对象 | 艺术特色/关键意象 | |

|---|---|---|---|---|

| 《狗·猫·鼠》 | 回忆童年时与猫、鼠的恩怨,以及喂养“小隐鼠”的经历。 | 猫、鼠(隐鼠)、“我的母亲” | 批判: 正人君子的“流言”和“折磨”。 反思: 对仇猫原因的剖析,借物喻人,揭示某些人的虚伪、残忍和媚态。 |

象征手法: 猫代表“正人君子”,鼠代表弱小者。 情感: 童真童趣与理性批判交织。 |

| 《阿长与<山海经>》 | 记述儿时保姆阿长的故事,重点写她为“我”买来《山海经》的经历。 | 阿长(长妈妈) | 情感: 对底层劳动人民的真挚怀念、感激与敬意。 批判: 封建礼教对人的束缚(如“元旦的古怪仪式”)。 |

对比手法: 阿长的粗俗、迷信与善良、热心形成对比。 关键事件: 买《山海经》是全文高潮,体现了她对“我”无私的爱。 |

| 《二十四孝图》 | 儿时阅读《二十四孝图》的感受,批判其中“孝道”故事的不近人情。 | “老莱娱亲”、“郭巨埋儿”等故事人物 | 批判: 封建孝道的虚伪、残酷和反人性。 思想: 倡导尊重儿童天性,反对以“道德”名义摧残人性。 |

反讽: 用儿时的天真视角来解构经典的“孝道”故事。 情感: 从向往到恐惧、反感的转变。 |

| 《五猖会》 | 记叙儿时盼望观看五猖会,却在出发前被父亲强迫背诵《鉴略》的经历。 | “我”、父亲 | 批判: 强制性的封建教育对儿童天性的压抑和扼杀。 反思: 对旧式教育制度的深刻反思,表达了“我”的痛苦和困惑。 |

心理描写: 精准刻画了从极度兴奋到扫兴、痛苦的内心变化。 悬念: 开头渲染期待,结尾留下“对于我似乎都没有什么大意思”的怅惘。 |

| 《无常》 | 描述家乡迎神赛会和戏剧中的“鬼物”无常,并由此联想到民间传说。 | “鬼物”无常 | 批判: 封建迷信思想。 情感: 对无常“公正”、“富有人情味”的描写,暗含了对现实社会“鬼”比“人”好的讽刺。 |

想象与联想: 将民间传说与个人感受巧妙结合。 讽刺: 以鬼神的“公正”反衬人世的不公。 |

| 《从百草园到三味书屋》 | 回忆在百草园的无限乐趣和在三味书屋的读书生活。 | “我”、寿镜吾先生 | 对比: 自由快乐的童年生活(百草园)与枯燥、受约束的私塾教育(三味书屋)的鲜明对比。 情感: 对童年纯真时光的无限眷恋。 |

情景交融: 对百草园景色的描写生动传神,充满童趣。 结构: 空间转换,形成“乐园”与“学园”的对比。 |

| 《父亲的病》 | 回忆父亲病逝前,延请“名医”医治的经过。 | 父亲、“名医”陈莲河 | 批判: 封建庸医的故弄玄虚、草菅人命和封建礼教的虚伪(如“名医”开的“特制丸药”)。 反思: 对旧式医疗和孝道的双重批判。 |

细节描写: 对“名医”用药(如“原配蟋蟀一对”)的荒诞描写极具讽刺意味。 情感: 深沉的悲痛与悔恨(“我”在父亲临终时的“呼喊”)。 |

| 《琐记》 | 记叙自己为“寻别一类的人们去”而离开家乡,到南京求学,最终选择去日本学医的经历。 | “我”、衍太太 | 探索: 探索救国救民的道路,从封建家庭走向新思想。 批判: 批判衍太太的虚伪和旧式教育的弊病。 |

叙事线索: 以“寻找出路”为主线,展现了作者思想的成长轨迹。 关键地点: 水师学堂、矿务铁路学堂、日本东京。 |

| 《藤野先生》 | 回忆在日本仙台学医时,解剖学老师藤野先生严谨、正直、没有民族偏见的品格。 | 藤野先生 | 情感: 对藤野先生真挚、深沉的怀念与感激。 思想: 热爱祖国、弃医从文的思想转变的起点。 |

白描手法: 通过几件典型小事(如添改讲义、纠正解剖图等)塑造人物形象。 情感基调: 温情、真挚、感人至深。 |

| 《范爱农》 | 记叙与革命者范爱农从相识、误解到成为挚友,最终一同参加革命,却一同悲剧性死亡的故事。 | 范爱农 | 哀悼: 对辛亥革命不彻底的悲哀,对革命理想破灭的沉痛悼念。 反思: 对知识分子在革命浪潮中的命运和选择的深刻反思。 |

叙事线索: 以“我”与范爱农的关系变化为线索。 悲剧色彩: 范爱农的形象是一个正直、孤傲却最终被黑暗社会吞没的知识分子典型。 |

核心主题思想

-

对封建礼教和旧制度的批判:

- 教育制度: 《五猖会》、《从百草园到三味书屋》批判了扼杀天性的私塾教育。

- 孝道观念: 《二十四孝图》、《父亲的病》批判了虚伪、残酷的封建孝道。

- 迷信思想: 《无常》讽刺了封建迷信。

- 庸医误国: 《父亲的病》批判了封建庸医。

-

对童年和师友的温情回忆:

- 童真童趣: 《从百草园到三味书屋》、《狗·猫·鼠》充满了对童年生活的无限眷恋。

- 真挚情感: 《阿长与<山海经>》对劳动人民的感激,《藤野先生》对恩师的怀念,《范爱农》对挚友的哀悼。

-

探索救国救民道路的历程:

从《琐记》中走出封建家庭,到《藤野先生》中弃医从文,再到《范爱农》中对革命的反思,清晰地展现了鲁迅从个人探索到投身民族命运的思想成长轨迹。

艺术特色

- 夹叙夹议,形散神聚: 既有对往事的生动叙述,又有作者即时的议论和抒情,将记叙、描写、抒情、议论完美结合,看似散漫,实则围绕“回忆与反思”的核心。

- 对比手法的巧妙运用:

- 人物对比: 如阿长的粗俗与善良。

- 场景对比: 百草园的自由与三味书屋的约束。

- 现实与回忆对比: 温暖的回忆与冷酷的现实的对比,增强了作品的批判力量。

- 语言风格:

- 朴素自然: 用白描手法,语言简洁、准确、生动。

- 幽默讽刺: 在批判时,语言犀利、辛辣,充满讽刺意味(如对“名医”的描写)。

- 饱含深情: 在回忆师友和童年时,语言真挚、温暖,感人至深。

- 人物塑造: 塑造了一系列栩栩如生的人物形象,如朴实善良的阿长、严谨正直的藤野先生、孤傲悲愤的范爱农等,都成为了现代文学史上的经典形象。

思想价值与现实意义

- 历史价值: 是了解鲁迅早年生活和思想发展的重要文献,也是研究清末民初社会文化风貌的珍贵史料。

- 文学价值: 是中国现代散文的经典之作,奠定了鲁迅作为中国现代散文大师的地位。

- 现实意义: 书中对教育、家庭、社会问题的批判,在今天看来依然具有警醒意义,它提醒我们要尊重个性、解放思想,并始终怀有对真善美的追求和对假恶丑的批判精神。