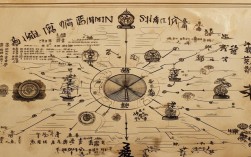

中心主题:太阳

一级分支 1:核心基本属性

- 定义: 太阳系的中心恒星,一颗G型主序星。

- 类型: G2V 型矮星(“G2”指表面温度,“V”指主序星)。

- 年龄: 约 46 亿年。

- 预计还能稳定燃烧约 50 亿年,之后将膨胀成红巨星。

一级分支 2:物理结构

- 核心

- 描述: 进行核聚变反应的区域。

- 温度: 约 1500万摄氏度。

- 压力: 极高。

- 反应: 氢聚变成氦,释放巨大能量。

- 辐射层

- 描述: 能量以辐射形式向外传递的层次。

- 过程: 光子经过无数次吸收和再发射,缓慢向外扩散。

- 对流层

- 描述: 能量通过对流方式传递。

- 现象: 炽热的等离子体上升,冷却后下沉,形成对流。

- 光球层

- 描述: 我们肉眼可见的太阳表面。

- 特征: 温度约 5500-6000 摄氏度,有太阳黑子。

- 现象: 太阳黑子、米粒组织。

- 色球层

- 描述: 位于光球层之上的一层稀薄大气。

- 特征: 温度反常升高(可达上万摄氏度)。

- 现象: 日珥、耀斑。

- 日冕

- 描述: 太阳最外层大气,极其稀薄。

- 特征: 温度极高(上百万摄氏度),延伸至数百万公里外。

- 现象: 太阳风、日冕物质抛射。

一级分支 3:太阳活动

- 太阳黑子

- 描述: 光球层上温度较低、颜色较暗的区域。

- 成因: 强大的磁场抑制了热对流。

- 周期: 约 11 年一个周期。

- 耀斑

- 描述: 色球层突然的剧烈能量爆发。

- 影响: 释放大量高能电磁辐射,干扰地球无线电通信。

- 日珥

- 描述: 从色球层升起的巨大炽热气体环或云。

- 形态: 可宁静或爆发式。

- 太阳风

- 描述: 从日冕持续吹出的带电粒子流。

- 影响: 形成“磁层”,产生极光,影响地球磁场。

- 日冕物质抛射

- 描述: 日冕大规模物质和磁场的突然释放。

- 影响: 可能引发强烈的地磁暴,影响卫星和电网。

一级分支 4:对地球及太阳系的影响

- 能量来源

- 光和热: 维持地球表面适宜生命存在的温度。

- 光合作用: 几乎所有生态系统能量的最终来源。

- 引力作用

- 维系轨道: 太阳的引力使地球和其他行星围绕其公转。

- 空间天气

- 正面影响: 产生绚丽的极光。

- 负面影响:

- 干扰卫星通信和导航。

- 损坏电力 grids。

- 威胁宇航员安全。

- 可能破坏臭氧层。

- 潮汐作用

- 描述: 太阳的引力(与月球共同作用)引起地球海洋的潮汐。

一级分支 5:神话与文化象征

- 古埃及: 拉神,太阳神,创世神。

- 古希腊/罗马: 阿波罗/索尔,太阳神,光明、音乐与预言之神。

- 中国: 羲和(太阳女神),金乌(太阳中的神鸟)。

- 日本: 天照大神,高天原的太阳女神。

- 印加文明: 因蒂,太阳神,印加帝国的守护神。

- 普遍象征:

- 生命力、创造力、力量。

- 光明、真理、智慧。

- 神圣、权威、至高无上。

- 重生与循环(日出日落)。

一级分支 6:科学探索与观测

- 早期观测

- 工具: 日晷、望远镜(需特殊滤光)。

- 发现: 太阳黑子、光谱分析。

- 现代航天器

- 目标: 近距离、多角度观测太阳。

- 著名探测器:

- 太阳动力学天文台: 全时监测太阳活动。

- 帕克太阳探测器: 首次“触摸”太阳,穿越日冕。

- 太阳轨道器: 欧空局项目,结合对太阳和太阳风的观测。

- 日出号: 日本探测器,提供高分辨率太阳图像。

- 研究意义

- 理解恒星: 太阳是离我们最近的恒星,是研究恒星的天然实验室。

- 空间天气预测: 准确预测太阳活动,保护地球科技文明。

- 探索生命: 理解恒星如何影响行星的宜居性。