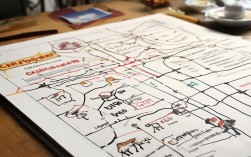

《本草纲目》思维导图

中心主题: 《本草纲目》—— 中医药学的百科全书

基本信息 (一级分支)

- 1 书名: 《本草纲目》

- 2 作者: 李时珍 (字:东璧,号:濒湖山人)

- 3 成书年代: 明代 (约1578年完成初稿,1596年刊行)

- 4 全书规模:

- 药物总数: 1892种 (新增374种)

- 附方: 11096个

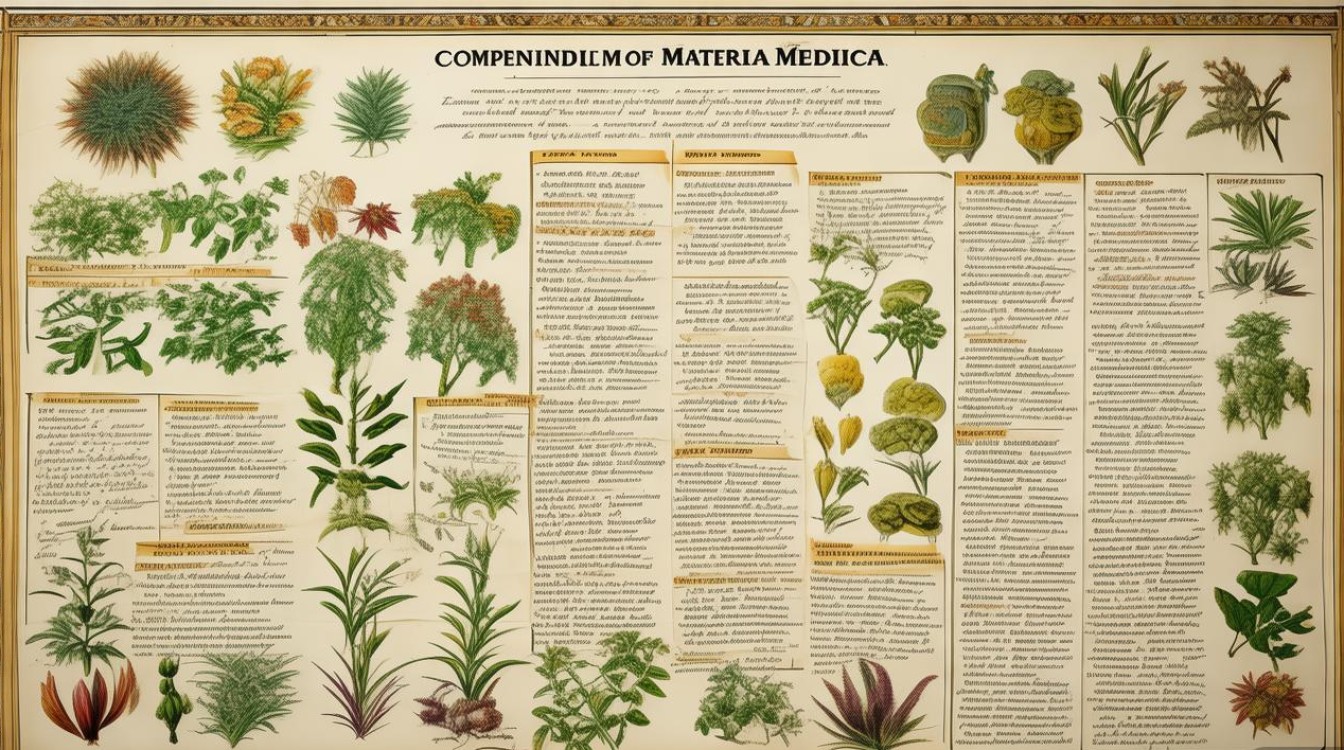

- 插图: 1109幅 (药图/图1108,图经1)

- 字数: 约190万字

内容结构 (一级分支)

- 1 总论 (序例 / 卷1-2)

- 目的与意义: “虽曰医家药品,其考释性理,实吾儒格物之学。”

- 历史沿革: 追溯本草学发展,评述历代本草著作(如《神农本草经》、《新修本草》、《证类本草》)。

- 药物分类法: “纲、目、类、种” 的创新分类体系。

- 纲: 按药物自然属性分为16部 (如:水部、火部、土部、金石部、草部、谷部、菜部、果部、木部、服器部、虫部、鳞部、介部、禽部、兽部、人部)。

- 目: 在“纲”下,根据药物形态、习性、功效等分为60类 (如:草部分为山草、芳草、隰草、毒草等)。

- 类/种: 具体到每一种药物。

- 体例规范: 统一了每种药物的记述格式。

- 2 各论 (卷3-52)

- 药物记述结构 (每种药物下):

- 【释名】:罗列药物的异名、别名,并解释其命名由来。

- 【集解】:综合历代文献,记述药物的产地、形态、采收、加工等。

- 【正误】:考辨前人本草中的错误和矛盾之处。

- 【修治】:介绍药物的炮制方法。

- 【气味】:记述药物的性味(寒、热、温、凉;酸、苦、甘、辛、咸)。

- 【主治】:说明药物的主要治疗功效。

- 【发明】:李时珍本人的见解、心得和临床经验总结。

- 【附方】:附载含有该药物的有效方剂,注明出处。

- 【图】:配有药物形态图(药图)或生长环境图(图经)。

- 药物记述结构 (每种药物下):

主要成就与特色 (一级分支)

- 1 药物学成就:

- 集大成者: 系统总结了16世纪以前的中国药物学知识。

- 分类科学: 首次采用“纲、目、类、种”的科学分类法,接近现代自然分类法,比林奈的《自然系统》早了近200年。

- 内容翔实: 考证严谨,纠正了历代本草中的大量谬误。

- 新增药物: 记载了大量民间药物和外来药物,极大地丰富了药物宝库。

- 2 生物学价值:

- 早期生物分类学: 对动植物的形态、习性、生态、遗传变异等有细致观察和描述。

- 生物进化思想萌芽: 在描述物种时,隐含了物种之间有亲缘关系的思想。

- 3 医学贡献:

- 辨证用药: 强调“辨证论治”,重视药物的性味归经。

- 临床经验: “发明”部分蕴含了丰富的临床实践和独到见解。

- 方剂学: 收录了海量附方,是方剂学的重要宝库。

- 4 科学精神:

- 实地考察: 李时珍足迹遍布大江南北,亲自采集标本,向农夫、渔夫、药农请教。

- 实证精神: 不盲从古籍,通过实践和观察进行验证和批判。

历史地位与影响 (一级分支)

- 1

- 中医药学圣经: 被誉为“东方医药巨典”,是后世中医药从业者的必读经典。

- 国家文化瑰宝: 对后世本草学、方剂学、博物学产生了深远影响。

- 2 在世界:

- 最早译介: 明末清初,被译成拉丁文、法文、英文、德文、日文等多种文字。

- 世界性影响: 达尔文在研究进化论时,曾引用《本草纲目》中关于金鱼育种、人工选择等方面的记载,称其为“古代的百科全书”。

- 世界文化遗产: 2011年,《本草纲目》被联合国教科文组织列入《世界记忆名录》。

局限性 (一级分支)

- 1 时代局限:

- 历史观: 书中保留了部分道家炼丹、服食等封建迷信内容。

- 认知局限: 对某些疾病的认识(如“蛊毒”)仍停留在古代水平。

- 2 分类局限: 尽管在当时是创举,但分类体系仍带有一定的主观性和经验性,未能完全达到现代生物分类学的精确标准。

如何使用这份思维导图:

- 核心是“纲、目、类、种”: 这是理解《本草纲目》结构的关键。

- 关注“李时珍的贡献”: 特别留意“正误”、“发明”等部分,这是他个人智慧和科学精神的体现。

- 理解其“双重身份”: 它既是医药学巨著,也是一部博物学、自然科学的百科全书。

- 联系“世界影响”: 思考为何一部中国古籍能对世界科学史产生如此重要的影响。

希望这份详细的思维导图能帮助您全面、系统地理解《本草纲目》这部不朽的著作。