心理学视角:工作记忆与认知负荷

这是理解“思维数目”最科学、最核心的视角。

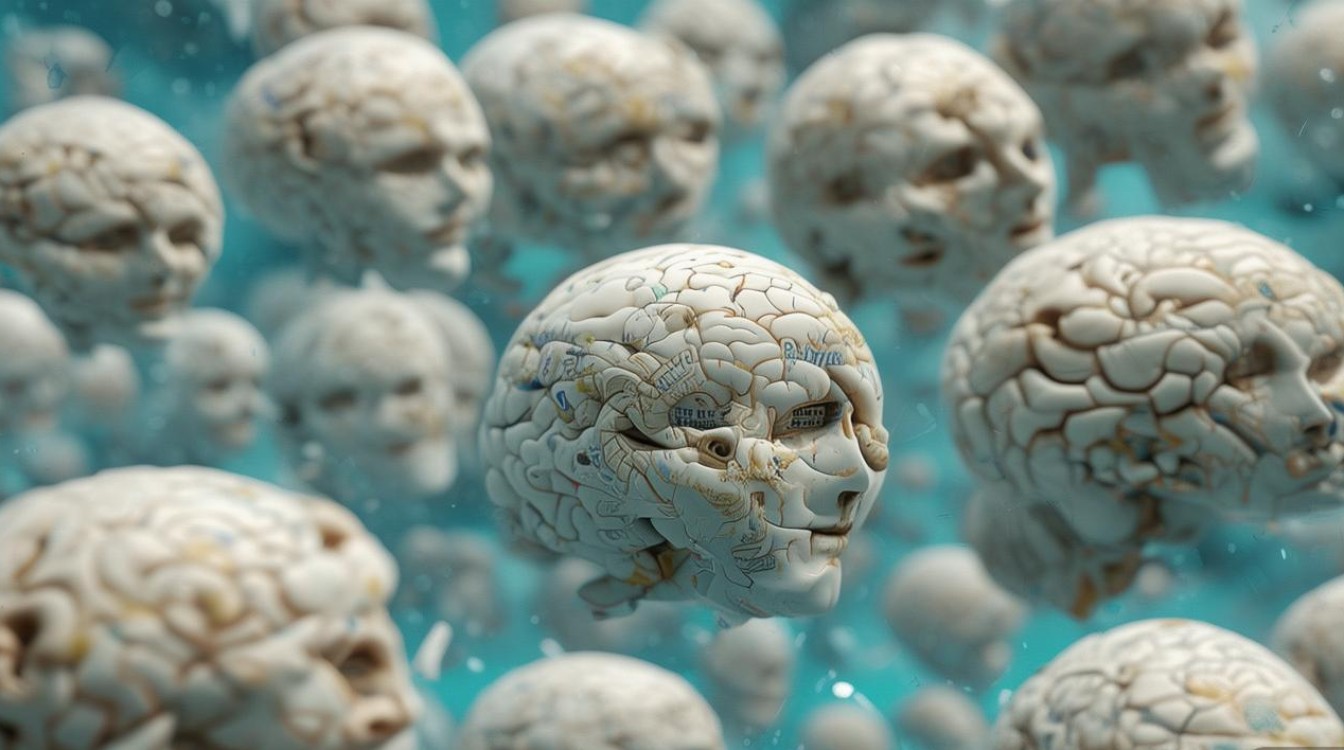

- 工作记忆: 您可以把工作记忆想象成大脑的“桌面”或“RAM内存”,它是在我们进行思考时,暂时存放和处理信息的有限空间。

- 认知负荷: 指的是我们正在思考的任务占用了多少“桌面”空间。

思维数目与工作记忆的关系:

- 有限的“桌面空间”: 根据心理学家艾伦·巴德利的工作记忆模型,我们的工作记忆容量非常有限,著名的“魔力数字7±2”理论(虽然后来研究认为可能更少,约4个左右)表明,我们的大脑在同一时间能稳定处理的信息单元(即“思维数目”)大约是4个。

- 思维数目的例子:

- 低数目(1-2个): 当你专注于一个简单任务时,我现在要去厨房拿一个苹果”,你的“桌面”上可能只有“目标:拿苹果”和“路径:去厨房”这两个念头。

- 高数目(接近极限): 当你解一道复杂的数学题时,你的“桌面”上可能同时放着:①题目条件,②需要用到的公式,③上一步的计算结果,④对下一步的猜想,这时你的“思维数目”就接近上限了。

- 超负荷: 如果这时突然有人跟你聊天问“晚饭吃什么?”,这个新信息可能会挤掉你“桌面”上已有的某个念头,导致你忘记上一步的计算结果,这就是认知过载。

从心理学角度看,“思维数目”主要受限于工作记忆的容量,我们感觉“脑子不够用”或“想不过来”,通常就是因为同时处理的“思维数目”超过了大脑的承载极限。

哲学视角:意识的流动与“一念生万念”

哲学,尤其是东方哲学,对“思维数目”有更深刻的洞察。

- 意识的流变: 哲学家威廉·詹姆斯提出“思想流”或“意识流”的概念,认为我们的念头不是一个个孤立的,而是像河水一样连续不断地流动、涌现、消逝,从这个角度看,“思维数目”是动态变化的,念头之间有着复杂的因果和联想关系。

- 一念生万念: 在佛教和道家思想中,非常强调“念头”的生起,一个念头(一念)可以像投入水中的石子一样,激起无数个后续的念头(万念),你看到“苹果”这个念头,可能立刻联想到“牛顿”、“健康”、“果汁”、“手机品牌”等等,这描述了思维从一个核心点发散开来,数目呈指数级增长的过程。

- 观察念头: 许多冥想练习的核心,观察”自己的念头而不加评判,通过练习,你可以意识到,虽然念头很多,但那个“观察者”是恒定不变的,这让你能从一个更高的维度去看待“思维数目”,而不是被念头本身所淹没。

从哲学角度看,“思维数目”是意识流动的表象,其背后是念头之间的复杂关联和生灭规律,关键不在于数目多少,而在于我们是否能觉察和驾驭它们。

日常体验视角:多任务处理与专注力

这是我们日常生活中最能感受到的层面。

- 多任务处理: 现代社会要求我们同时处理很多事情,一边开车一边听导航,一边开会一边记笔记,在这些场景下,我们的“思维数目”被人为地增加了。

- 专注力 vs. 分心:

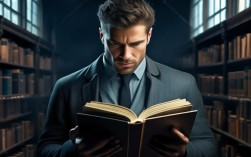

- 专注状态: 当你全身心投入阅读一本好书或写代码时,你会感觉外界的干扰消失了,你的“思维数目”高度集中于当前任务,进入一种“心流”状态,虽然深度思考的“念头”可能很复杂,但主导的“思维线索”是单一的。

- 分心状态: 当你工作时不断刷手机、看邮件,你的“思维数目”就在不同任务之间频繁切换,每一次切换都需要消耗认知资源,导致效率低下,并且容易出错,感觉上就像脑子里有很多个“小喇叭”在同时喧哗。

从日常体验看,“思维数目”直接影响我们的效率和幸福感,减少不必要的“思维数目”,保持专注,是提升生活质量的关键。

总结与建议

| 维度 | 核心概念 | 对“思维数目”的理解 |

|---|---|---|

| 心理学 | 工作记忆 | 有限且固定的“桌面空间”,思维数目受其严格限制,是认知能力的瓶颈。 |

| 哲学 | 意识流 | 动态变化的“念头之河”,数目可多可少,关键在于觉察与超越。 |

| 日常 | 专注力 | 影响效率的“任务开关”,数目越多,越容易分心,效率越低。 |

如何管理我们的“思维数目”?

- 清单法: 把脑子里的所有想法(待办事项、灵感、担忧)写下来,这相当于把“桌面”上的东西清空,减轻工作记忆的负担,让你能专注于当前最重要的一件事。

- 时间块: 为不同类型的任务分配专门的时间段,上午9-11点专门处理邮件,下午2-4点专心写报告,这能避免在不同任务间频繁切换,减少“思维数目”的混乱。

- 正念冥想: 通过练习,增强对念头的觉察力,当你发现思绪飘走时,温柔地把它拉回来,这能让你从“被念头控制”变成“观察念头”,从而减少不必要的内耗。

- 分清主次: 运用“艾森豪威尔矩阵”等工具,判断事情的轻重缓急,优先处理重要且紧急的事情,把不重要的想法暂时搁置,主动减少“思维数目”。

“思维数目”是一个生动的比喻,它揭示了人类思维的有限性、动态性和可塑性,理解它,是为了更好地与自己的大脑合作,而不是对抗它。