为了给您更清晰的解释,我将从以下几个方面展开:

地理区域:重庆市

从大的地理区域来看,重庆大学位于中国西南地区的重庆市,重庆市本身是中国的直辖市,其行政级别等同于省,无论复试在重庆大学的哪个校区,它都在重庆市这个行政区域内。

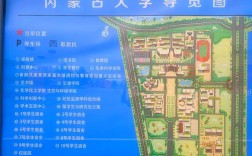

具体校区:主要在虎溪校区

重庆大学有几个主要校区,但研究生复试(尤其是对大部分学院和专业)最集中、最主要的地点是重庆大学虎溪校区。

-

虎溪校区:

- 位置:位于重庆市沙坪坝区大学城。

- 特点:这是重庆大学面积最大的校区,设施非常现代化,大部分学院的本科生和研究生(尤其是新生)都在这里学习和生活,绝大多数学院的研究生复试、笔试和面试都会安排在虎溪校区的教学楼、实验楼或专门用于复试的场所。

- 交通:距离重庆主城区有一定距离,通常需要乘坐地铁1号线到达大学城站,然后换乘校车或公交进入校区。

-

其他校区:

- A区(本部):位于沙坪坝区沙正街,一些历史悠久或特殊的专业(如部分建筑学、经管类等)的复试环节可能会安排在A区,因为那里有更老牌的学院楼和设施。

- B区:位于渝中区,重庆大学B区现已基本并入A区管理,但仍有少数学院(如软件学院等)的办公和教学地点在此,复试也可能会安排在这里。

当您收到复试通知时,很大概率是在虎溪校区,但一定要以您所报考学院发布的官方复试通知为准。

复试形式:线下为主,线上为辅

复试的形式也决定了“在哪个区”这个问题。

-

线下复试(主要形式): 这是目前最主要的形式,考生需要亲自前往重庆大学指定的校区(绝大多数是虎溪校区)参加笔试和面试,这意味着考生需要提前规划好行程,预订好重庆市内的住宿,并熟悉从住宿地到复试校区的交通路线。

-

线上复试(特殊情况下的补充形式): 在极特殊情况下(如全球性公共卫生事件等),学校可能会采用线上复试形式,如果采用线上复试,考生就不需要到重庆,只需在指定的网络环境下参加即可,这种情况非常规,请以当年的官方通知为准。

如何获取最准确的信息?

这是最重要的一点。不要轻信任何非官方渠道的信息,务必通过以下官方途径获取您复试的具体地点和安排:

- 重庆大学研究生招生网:这是最权威的信息发布平台,复试通知、时间、地点、流程等所有重要信息都会首先在这里公布。

- 您所报考的学院官网:在研究生招生网发布通知后,各学院会发布本学院更详细的复试实施细则,里面会明确说明复试的具体教学楼、房间号、时间节点等,请务必密切关注自己学院的网站。

- 官方邮件和短信:学校和学院通常会通过官方邮箱或短信平台向进入复试的考生发送通知,请保持通讯畅通。

给考生的建议

- 提前关注官网:从初试成绩公布后,就要开始每天刷新重庆大学研究生招生网和学院官网。

- 准备相关材料:提前准备好身份证、学生证、准考证、成绩单、获奖证书等复试所需的材料原件和复印件。

- 提前规划行程:一旦确定是线下复试,应尽早预订往返重庆的机票/火车票和住宿,虎溪校区附近大学城区域的酒店和民宿较多,可以提前预订。

- 熟悉校园环境:如果条件允许,可以提前去虎溪校区看一看,熟悉一下教学楼、食堂、校医院等位置,避免复试当天因不熟悉环境而慌乱。

希望以上信息能帮助您更好地准备!祝您复试顺利,成功上岸!