这是一个非常好的问题,但答案有点复杂,因为“专业书全”本身就是一个相对概念,没有一个图书馆能声称拥有所有领域的所有专业书籍,因为学科发展太快,出版物浩如烟海。

我们可以根据图书馆的定位和馆藏特色,为您在上海找到最“全”的专业书图书馆,我会将它们分为几个梯队,您可以根据自己的专业领域和需求来选择。

第一梯队:国家级专业文献中心(特定领域最全)

这个梯队的图书馆在其核心领域内,拥有全国最顶尖、最全的馆藏,甚至超越上海图书馆,如果您的研究领域正好是其中之一,那么它们是首选。

中国科技情报研究所上海分所 / 上海科学技术情报研究所

- 定位:国家级科技文献情报中心,上海乃至全国科技领域专业文献的“国家队”。

- 核心优势领域:

- 科学技术:自然科学、工程技术、农业科学、医学等。

- 专利文献:拥有海量的中外专利文献,是专利检索和分析的首选。

- 标准文献:收藏有大量国内外标准、规范。

- 科技报告:如美国政府报告、AD报告、NASA报告等。

- 行业报告:各大市场研究机构的深度行业分析报告。

- 特点:

- 深度和专业性:藏书非常专精,尤其侧重前沿科技和产业应用。

- 文献类型多样:不仅有书刊,还有大量特种文献(专利、标准、报告等)。

- 服务对象:主要面向科研机构、企业研发人员、政府决策部门。

- 适合人群:理工科研究者、工程师、专利代理人、市场分析师。

- 访问提示:通常需要提前预约,并可能需要单位介绍信或相关证明,对公众开放度不如上图,但资源价值极高。

上海音乐学院图书馆

- 定位:全国音乐艺术领域最顶尖的专业图书馆之一。

- 核心优势领域:

- 音乐学:乐谱、音乐理论、音乐史、音乐家传记等。

- 戏剧与影视学:剧本、电影理论、影视研究资料。

- 舞蹈学:舞蹈理论、舞谱、影像资料。

- 特点:

- 馆藏珍稀:拥有大量珍贵的古乐谱、手稿、音像资料。

- 学术氛围浓厚:是音乐艺术研究者的圣地。

- 适合人群:音乐、戏剧、影视专业的学生、学者和从业者。

上海戏剧学院图书馆

- 定位:在戏剧、影视、舞蹈领域具有全国影响力的专业图书馆。

- 核心优势领域:

- 戏剧戏曲:剧本集、戏剧理论、舞台艺术、表演理论。

- 电影电视:电影史、电影理论、导演研究、剧本创作。

- 艺术设计:舞台设计、服装设计、化妆设计等。

- 特点:

- 实践与理论结合:馆藏不仅有理论书籍,还有大量剧本、设计图集等实践性资料。

- 适合人群:戏剧、影视、表演、导演、舞美等专业的师生。

上海体育学院图书馆

- 定位:国内体育科学文献的重要收藏中心。

- 核心优势领域:

- 体育学:运动训练、体育教育、运动人体科学、体育人文社会学。

- 康复医学:运动康复、物理治疗等。

- 特点:

- 资源专业:收藏了大量体育科学领域的中外期刊、专著和会议文献。

- 适合人群:体育专业的学生、教练、科研人员。

第二梯队:综合性研究型图书馆(覆盖面最广)

这个梯队的图书馆学科覆盖面极广,是绝大多数专业领域研究者的“主战场”。

上海图书馆(东馆)

- 定位:上海乃至华东地区最大的综合性研究型图书馆,是绝大多数人寻找专业书籍的首选。

- 核心优势:

- 学科覆盖全面:人文社科、自然科学、工程技术、应用技术等,几乎所有学科都有系统收藏。

- 研究级馆藏:拥有大量外文原版书、古籍善本、民国文献、博士/硕士学位论文。

- 数字资源强大:购买了海量的中外文数据库(如Web of Science, Scopus, EBSCO, CNKI等),可以检索到海量的期刊论文、会议论文、电子书,对于研究者来说,数字资源的重要性甚至超过纸质书。

- 设施先进:东馆的环境和设施非常现代化,设有研究室、创客空间等。

- 特点:

- “广度”和“深度”兼备:既有广度,又在其核心学科(如历史、文学、艺术、经济)有相当的深度。

- 服务完善:提供文献传递、馆际互借、参考咨询等多种服务。

- 适合人群:所有人,尤其是需要广泛查阅资料的研究生、学者和自学者。

- 访问提示:免费办理读者证即可借阅,数字资源通常需要在馆内IP范围内访问或使用上海图书馆的远程访问系统。

第三梯队:高校图书馆(特定领域内有深度)

上海众多知名高校的图书馆也是专业书籍的重要来源,它们通常在某几个优势学科上馆藏非常精深。

复旦大学图书馆

- 优势领域:人文社科(历史、哲学、文学)、基础科学(数学、物理、化学)、医学、新闻传播学,作为顶尖综合性大学,其整体馆藏实力非常雄厚。

上海交通大学图书馆

- 优势领域:工科(船舶、机械、电子信息、计算机)、医学、商科,交大的工科馆藏实力在国内名列前茅。

同济大学图书馆

- 优势领域:建筑学、城市规划、土木工程、环境科学、设计学,在建筑和土木领域是国内的权威。

华东师范大学图书馆

- 优势领域:教育学、心理学、地理学、中国语言文学、历史学,作为师范类院校的翘楚,其教育心理类藏书极为丰富。

上海财经大学图书馆

- 优势领域:经济学、金融学、会计学、管理学,财经类专业的首选。

华东政法大学图书馆

- 优势领域:法学,被誉为“法学文献的宝库”,法学类书籍和数据库非常齐全。

总结与建议

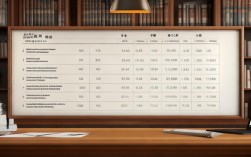

| 图书馆名称 | 核心优势 | 适合人群 | 访问建议 |

|---|---|---|---|

| 上海图书馆(东馆) | 综合性最强,覆盖面最广,数字资源丰富 | 所有领域的研究者、学生、自学者(首选) | 办理免费读者证,善用其数据库 |

| 上海科技情报所 | 科技、专利、标准、报告类文献最全 | 理工科、专利、市场分析领域专业人士 | 需提前预约,可能单位介绍信 |

| 上海音乐学院图书馆 | 音乐、戏剧、影视艺术领域最全 | 音乐、戏剧、影视专业师生 | 对外开放,但专业性极强 |

| 上海戏剧学院图书馆 | 戏剧、影视、舞台艺术领域最全 | 戏剧、影视专业师生 | 对外开放,侧重实践资料 |

| 各大高校图书馆 | 在其优势学科内馆藏精深 | 对应专业的在校师生、研究者 | 通常需要该校校园卡或校友权限,部分可办理校外读者证 |

给您的最终建议:

- 不确定领域? 首选上海图书馆(东馆),它就像一个“万能牌”,能满足你90%的专业书籍需求,并且环境、服务都一流。

- 研究领域非常明确?

- 理工科/科技:优先去上海图书馆,如果需要专利、标准等特种文献,再去上海科技情报所。

- 人文社科:上海图书馆是首选,如果研究的是历史、文学等,可以关注复旦、华东师大的图书馆。

- 艺术类:明确你的方向,是音乐就去上音,是戏剧就去上戏,综合性需求还是去上图。

- 善用“图书馆之城”:上海有“一卡通”系统,一张上海图书馆的读者卡,可以在全市多家公共图书馆(包括区级图书馆)通借通还,如果某本书在东馆被借走了,可以查询其他分馆是否有复本并预约。

希望这个详细的指南能帮助您在上海找到最适合自己的专业书籍宝库!