这是一个非常好的问题,但答案并不是一个简单的数字,因为武汉的“提前批”录取线不是一个统一的分数,而是由不同类型的院校、不同专业、不同年份决定的。

不存在一个“武汉提前批录取线”,而是存在多个“提前批录取线”。

为了给您一个清晰的解答,我将分点详细解释:

什么是“提前批”?

提前批是高考招生录取中的一个特殊批次,它安排在本科普通批之前进行,这部分院校和专业有特殊要求或特殊性质,因此提前录取,主要包括以下几类:

- 军事、公安、消防、司法类院校:如国防科技大学、中国人民公安大学等。

- 公费师范生:如华中师范大学的“国家优师计划”和“地方公费师范生”。

- 航海类等特殊行业的专业:如大连海事大学的航海技术专业。

- 国家专项计划、地方专项计划、高校专项计划:针对特定地区或特定学生群体的招生计划。

- 部分小语种专业:如北京大学、北京外国语大学等校的非通用语种专业。

- 部分院校的试验班、特色班:如华中科技大学的某些特殊培养项目。

- 需要政审、面试或体能测试的专业:如飞行技术、侦察学等。

影响提前批录取线的关键因素

由于提前批包含的院校和专业类型繁多,其录取线主要由以下因素决定:

-

院校和专业类型:这是最核心的因素。

- 顶尖军校:如国防科技大学,其录取线通常远超一本线(特殊类型招生控制线),甚至接近顶尖985高校的普通专业。

- 顶尖公费师范生:如北京师范大学、华东师范大学的公费师范生,录取线非常高,竞争激烈。

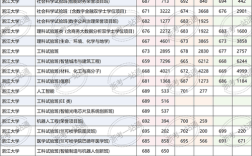

- 武汉本地院校的优质专业:如华中科技大学、武汉大学的部分提前批专业(如强基计划、试验班),录取线极高。

- 普通公安院校:录取线通常高于一本线,但低于顶尖名校。

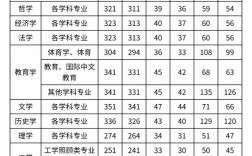

- 普通师范生或专项计划:录取线则可能在一本线附近或略高。

-

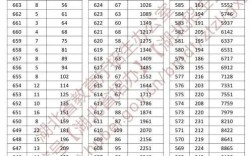

年份:每年高考的难度、考生人数、招生计划都会变化,导致每年的录取线都不同,题目简单、高分段考生多,录取线就会水涨船高。

-

湖北省的控制线:提前批的录取线是建立在湖北省的“特殊类型招生控制线”(俗称“一本线”)之上的,所有提前批院校的录取线都必须高于这个线,这个线每年在6月23日左右公布。

如何查找准确的录取线数据?

您需要根据自己的具体情况,分步骤查询:

第一步:明确您想查询的院校和专业

这是最重要的一步,您是想了解:

- 武汉大学的马克思主义理论专业(提前批)?

- 华中师范大学的公费师范生(历史方向)?

- 中国人民公安大学的治安学专业?

- 海军军医大学的临床医学专业?

不同的目标,查询的方法和数据完全不同。

第二步:查询官方渠道

-

湖北省教育考试院官网:

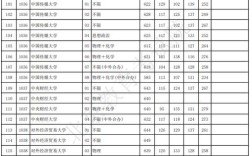

- 每年6月底至7月,考试院会公布《湖北省普通高校招生录取情况统计》,这是最权威、最准确的数据,您可以在里面找到所有在湖北招生的提前批院校、专业的具体录取分数线(包括最高分、最低分、平均分)。

-

目标院校的本科招生网:

访问您感兴趣的大学的招生网站,查找“历年分数线”、“录取分数”或“招生章程”等栏目,很多学校会公布近几年的录取数据。

-

官方报考指南:

购买或查阅官方出版的《湖北省普通高校招生计划》和《报考指南》,里面有详细的招生代码和去年的参考分数线。

举几个武汉本地院校的例子(以2025年为例,供参考)

- 武汉大学:其提前批的马克思主义理论(国家专项)等专业,录取线通常与学校普通专业的最低分持平或略低,但整体依然非常高。

- 华中科技大学:其提前批的国家专项计划、高校专项计划等,录取线同样非常高。

- 华中师范大学:其公费师范生(国家优师/地方专项)的录取线,在不同专业、不同方向(如物理、历史、英语等)上差异较大,热门方向(如数学、物理)的录取线会非常高,可能达到600分以上,而普通提前批或专项计划的分数线则会相对低一些。

- 武汉理工大学:其航海技术专业(提前批)由于对身体条件有特殊要求(如不能色弱、色盲),录取线可能不是最高的,但必须满足专业要求。

要回答“武汉提前批录取线是多少”,请遵循以下步骤:

- 确定目标:明确您想报考的具体院校和具体专业。

- 关注控制线:首先了解当年湖北省的特殊类型招生控制线是多少,这是底线。

- 查询数据:在湖北省教育考试院官网或目标院校招生网,查找该专业近2-3年的录取最低分。

- 综合评估:结合自己的预估分数和位次,判断被录取的可能性。

希望这个详细的解释能帮助您!如果您有具体的学校或专业想了解,可以再提问,我可以提供更具针对性的查询思路。