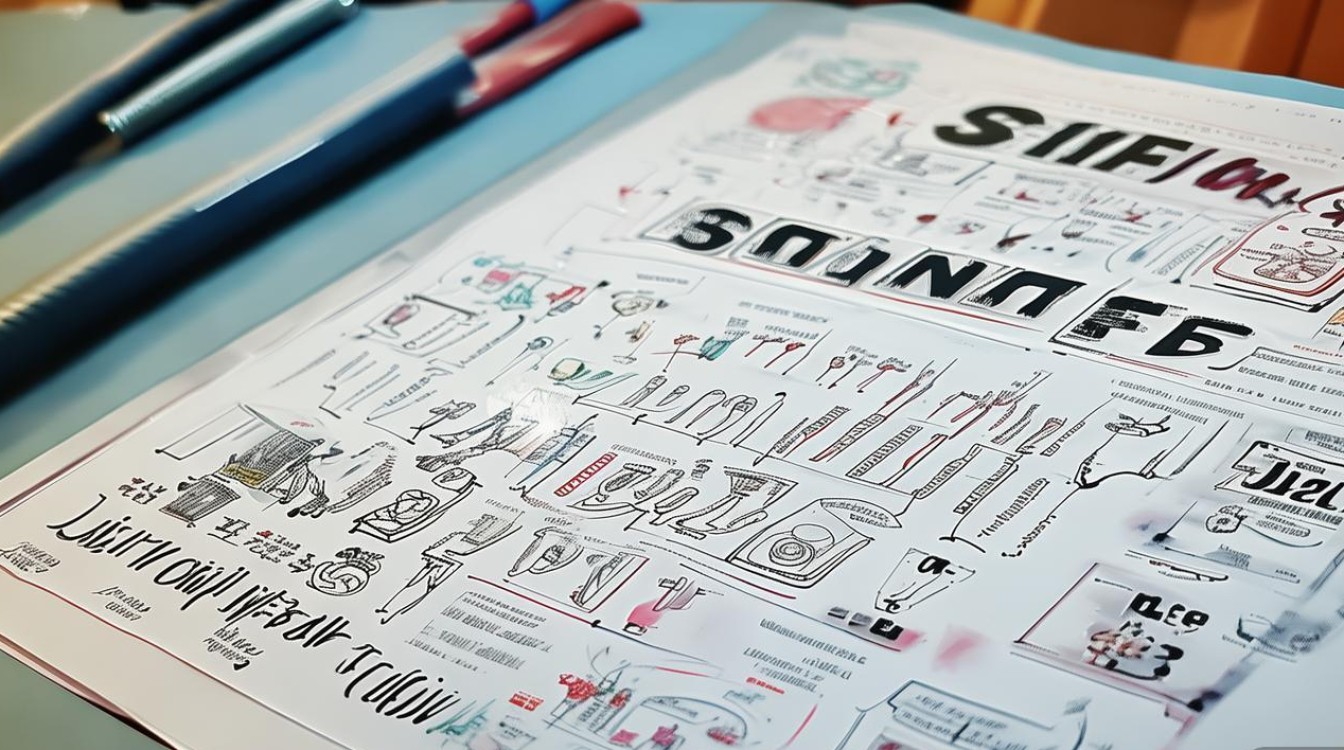

八年级上册科学 · 全册知识体系思维导图

中心主题:八年级上册科学

第一单元:机械运动与力

机械运动

- 核心概念

- 定义: 物体位置随时间的变化。

- 参照物: 判断物体是否运动所选择的标准。

- 选择任意物体,一旦选定就假定不动。

- 运动和静止是相对的。

- 运动的描述

- 长度与时间的测量

- 单位: 米 (m), 秒 (s)

- 工具: 刻度尺 (注意:零刻度线、分度值、量程),秒表。

- 误差: 测量值与真实值之间的差异,不可避免,只能减小(多次测量求平均值)。

- 速度

- 定义: 表示物体运动快慢的物理量。

- 公式:

v = s / t - 单位: 米/秒 (m/s), 千米/时 (km/h) (

1 m/s = 3.6 km/h) - 分类:

- 匀速直线运动: 速度不变,沿直线的运动。(理想模型)

- 变速直线运动: 速度变化的直线运动。(用平均速度粗略描述)

- 长度与时间的测量

- 运动与力的关系

- 牛顿第一定律(惯性定律)

- 一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

- 惯性: 物体保持静止或匀速直线运动状态的性质。

- 一切物体都有惯性。

- 惯性的大小只与质量有关,质量越大,惯性越大。

- 惯性不是力,不能说“受到惯性作用”。

- 力与运动状态

- 力是改变物体运动状态的原因,而不是维持运动的原因。

- 物体运动状态不变(静止或匀速直线) → 受力平衡(或不受力)。

- 物体运动状态改变(加速、减速、转弯) → 受力不平衡(合外力不为零)。

- 牛顿第一定律(惯性定律)

力

- 力的概念

- 定义: 物体对物体的作用。

- 单位: 牛顿。

- 作用效果:

- 改变物体的运动状态(快慢、方向)。

- 改变物体的形状(形变)。

- 力的三要素

- 大小、方向、作用点,三者都能影响力的作用效果。

- 力的示意图: 用带箭头的线段表示力,起点(作用点)、方向、长度(大小)。

- 常见的力

- 重力

- 定义: 由于地球吸引而使物体受到的力。

- 方向: 竖直向下。

- 大小:

G = mg(g ≈ 9.8 N/kg)。 - 作用点: 物体的重心。

- 弹力

- 定义: 物体由于发生弹性形变而产生的力。

- 方向: 与形变方向相反。

- 应用: 弹簧测力计(原理:在弹性限度内,弹簧的伸长量与拉力成正比)。

- 摩擦力

- 定义: 两个相互接触的物体,当它们要发生或已发生相对运动时,在接触面上会产生一种阻碍相对运动的力。

- 方向: 与相对运动或相对运动趋势的方向相反。

- 影响因素:

- 接触面粗糙程度(压力一定时,越粗糙,摩擦力越大)。

- 压力大小(接触面粗糙程度一定时,压力越大,摩擦力越大)。

- 增大/减小摩擦的方法:

- 增大:增大压力、使接触面更粗糙、变滚动为滑动。

- 减小:减小压力、使接触面更光滑、变滑动为滚动、使接触面分离(加润滑油、气垫)。

- 重力

- 力的合成与平衡

- 二力平衡:

- 定义: 物体在受到两个力作用时,如果能保持静止状态或匀速直线运动状态,就说这两个力平衡。

- 条件: 作用在同一物体上、大小相等、方向相反、在同一直线上。

- 力的合成(同一直线):

- 方向相同:

F合 = F1 + F2 - 方向相反:

F合 = |F1 - F2|(方向与较大的力相同)

- 方向相同:

- 二力平衡:

第二单元:光现象

光的直线传播

- 光源: 能够发光的物体(如太阳、电灯)。

- 规律: 光在同种均匀介质中沿直线传播。

- 现象:

- 影子的形成(光沿直线传播的证据)。

- 日食、月食。

- 小孔成像(倒立的实像)。

- 光速:

- 真空中光速最快,约为

3×10⁸ m/s。 - 光在水中和玻璃中传播速度比在真空中慢。

- 真空中光速最快,约为

光的反射

- 定义: 光射到物体表面时,传播方向发生改变,返回原介质的现象。

- 规律(反射定律):

- 反射光线、入射光线和法线在同一平面内。

- 反射光线和入射光线分居法线两侧。

- 反射角等于入射角。

- 分类:

- 镜面反射: 平行光射到光滑表面,反射后仍平行。(如平静的水面、平面镜)

- 漫反射: 平行光射到粗糙表面,反射后射向各个方向。(如墙壁、纸张)——我们能从各个方向看到物体,就是因为漫反射。

- 平面镜成像

- 特点:

- 等大(像与物大小相等)。

- 等距(像到镜的距离等于物到镜的距离)。

- 垂直(像与物的连线与镜面垂直)。

- 虚像(由反射光线的反向延长线会聚而成,不能用光屏承接)。

- 正立。

- 应用: 潜望镜、梳妆镜。

- 特点:

- 球面镜

- 凸面镜: 对光线有发散作用,成正立、缩小的虚像,应用:汽车后视镜、街头拐角镜。

- 凹面镜: 对光线有会聚作用,能成倒立、缩小的实像(平行光);也能成正立、放大的虚像(物体在焦点内),应用:太阳灶、手电筒反光罩。

光的折射

- 定义: 光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生偏折的现象。

- 规律(折射定律):

- 折射光线、入射光线和法线在同一平面内。

- 折射光线和入射光线分居法线两侧。

- 光从空气斜射入水或其他介质中时,折射角小于入射角。

- 光垂直射入时,传播方向不改变。

- 现象:

- 池水看起来比实际的浅。

- 筷子在水下“折断”了。

- 海市蜃楼。

- 透镜

- 凸透镜: 中间厚,边缘薄,对光线有会聚作用。

- 核心概念: 焦点、焦距。

- 成像规律(重点): | 物距 | 像距 | 像的性质 | 应用 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | u > 2f | f < v < 2f | 倒立、缩小、实像 | 照相机 | | u = 2f | v = 2f | 倒立、等大、实像 | 测焦距 | | f < u < 2f | v > 2f | 倒立、放大、实像 | 投影仪、幻灯机 | | u = f | - | 不成像 | 平行光源 | | u < f | v > u | 正立、放大、虚像 | 放大镜 |

- 凹透镜: 中间薄,边缘厚,对光线有发散作用。

成正立、缩小的虚像,应用:近视眼镜。

- 凸透镜: 中间厚,边缘薄,对光线有会聚作用。

第三单元:物态变化

温度

- 定义: 表示物体冷热程度的物理量。

- 单位:

- 摄氏度 (℃):标准大气压下,冰水混合物为0℃,沸水为100℃。

- 开尔文 (K):国际单位制基本单位,

T(K) = t(℃) + 273.15。

- 测量工具: 温度计(原理:液体的热胀冷缩)。

- 使用: 估、选、看、放、读、记。(注意:玻璃泡要完全浸入,不要碰到容器底和壁,待示数稳定后读数,视线与液柱上表面相平)。

物态变化

- 六种变化关系图:

固态 <----(熔化/凝固)----> 液态 <----(汽化/液化)----> 气态 ↑ (升华) ↓ (凝华) └─────→ 固态直接 ←─────┘ - 具体分析:

- 熔化与凝固

- 熔化: 固 → 液,吸热。

- 凝固: 液 → 固,放热。

- 晶体: 有固定熔点(如冰、海波、各种金属),熔化时温度不变。

- 非晶体: 没有固定熔点(如蜡、玻璃、沥青),熔化时温度不断升高。

- 汽化与液化

- 汽化: 液 → 气,吸热。

- 蒸发: 任何温度下发生在液体表面的缓慢汽化现象,影响因素:温度、表面积、空气流动速度。

- 沸腾: 在一定温度下在液体内部和表面同时发生的剧烈汽化现象,沸点与气压有关(气压越高,沸点越高)。

- 液化: 气 → 液,放热,方法:降低温度、压缩体积(如液化气)。

- 汽化: 液 → 气,吸热。

- 升华与凝华

- 升华: 固 → 气,吸热。(如:冰、干冰、樟脑丸变小)

- 凝华: 气 → 固,放热。(如:霜、雪、窗花的形成)

- 熔化与凝固

第四单元:生命活动的调节与健康

人体生命活动的调节

- 神经调节

- 神经系统组成:

- 中枢神经系统: 脑(大脑、小脑、脑干)、脊髓。

- 周围神经系统: 脑神经、脊神经。

- 神经元的结构与功能:

- 结构: 细胞体、突起(树突、轴突)。

- 功能: 接受刺激、产生兴奋、传导兴奋。

- 反射与反射弧:

- 反射: 人体通过神经系统对外界或内部的各种刺激所发生的规律性反应。

- 反射弧: 反射的结构基础。

感受器 → 传入神经 → 神经中枢 → 传出神经 → 效应器。 - 非条件反射(生来就有,如缩手反射) vs 条件反射(后天学习形成,如谈梅止渴)。

- 神经系统组成:

- 激素调节

- 内分泌腺 vs 外分泌腺: 内分泌腺没有导管(如垂体、甲状腺、胰岛、性腺),分泌物(激素)直接进入腺体内的毛细血管。

- 主要激素及其作用:

- 胰岛素(胰岛分泌): 调节糖在体内的吸收、利用和转化,降低血糖浓度,分泌不足 → 糖尿病。

- 生长激素(垂体分泌): 促进生长发育,幼年分泌不足 → 侏儒症;分泌过多 → 巨人症。

- 甲状腺激素(甲状腺分泌): 促进新陈代谢和生长发育,提高神经系统的兴奋性,幼年分泌不足 → 呆小症。

- 神经调节与激素调节的关系: 相互作用,以神经调节为主。

健康地生活

- 传染病及其预防

- 三环节: 传染源、传播途径、易感人群。

- 预防措施: 控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。

- 免疫与计划免疫

- 三道防线:

- 第一道: 皮肤和黏膜。

- 第二道: 体液中的杀菌物质和吞噬细胞(非特异性免疫)。

- 第三道: 免疫器官和免疫细胞(特异性免疫,产生抗体)。

- 计划免疫: 有计划地进行预防接种,以控制和消灭某种传染病。

- 三道防线:

- 用药与急救

- 安全用药: 遵医嘱,看说明书。

- 急救原则: “生命至上,立即呼救”。

- 常用急救方法:

- 心肺复苏: 胸外心脏按压 + 人工呼吸。

- 止血: 指压止血法、加压包扎止血法。

- 处理外伤: 清洁、消毒、包扎。

第五单元:地球与宇宙

地球的运动

- 自转

- 绕转中心: 地轴。

- 方向: 自西向东。

- 周期: 约24小时(一天)。

- 地理意义:

- 昼夜交替。

- 产生地方时差(东边地点比西边地点先看到日出)。

- 物体水平运动方向发生偏转(北右南左,赤道无偏转)。

- 公转

- 绕转中心: 太阳。

- 方向: 自西向东。

- 周期: 约365.25天(一年)。

- 地理意义:

- 四季的形成: 地轴倾斜(66.5°),导致太阳直射点在南北回归线之间移动。

- 五带的划分: 热带、北温带、南温带、北寒带、南寒带。

地球的“外衣”——大气层

- 分层(自下而上):

- 对流层: 最底层,天气现象发生的地方,气温随高度增加而降低。

- 平流层: 含有臭氧层,吸收紫外线,气温随高度增加而升高。

- 中间层: 气温随高度增加而降低。

- 暖层/电离层: 能反射无线电短波。

- 外层: 大气层最外层。

- 天气与气候

- 天气: 某个地方短时间内的大气状况(多变),描述词语:晴、阴、雨、冷、热。

- 气候: 某个地方多年的天气平均状况(稳定),描述词语:四季如春、冬冷夏热。

第六单元:物质的认识

物质的构成

- 分子动理论:

- 物质由分子、原子等微粒构成。

- 分子在不停地做无规则运动(温度越高,运动越剧烈,如扩散现象)。

- 分子间存在相互作用的引力和斥力。

- 原子结构:

- 由原子核(质子+中子)和核外电子构成。

- 核电荷数 = 质子数 = 核外电子数(原子不带电)。

- 原子可以结合成分子。

质量与密度

- 质量

- 定义: 物体所含物质的多少。

- 属性: 不随物体的形状、状态、位置、温度的改变而改变。

- 单位: 千克。

- 测量工具: 天平(使用前:调平;使用时:左物右码)。

- 密度

- 定义: 单位体积的某种物质的质量,是物质的一种特性。

- 公式:

ρ = m / V - 单位: 千克/米³ (kg/m³),克/厘米³ (g/cm³) (

1 g/cm³ = 1000 kg/m³)。 - 应用:

- 鉴别物质(是定值)。

- 计算不便直接测量的质量或体积。

- 密度与物质状态的关系: 大多数物质,固态密度 > 液态密度 > 气态密度,水是特例(冰的密度 < 水的密度)。

总结与建议

- 理解优先: 科学不是死记硬背,核心是理解概念和规律,理解“力是改变运动状态的原因”,比背“牛顿第一定律”更重要。

- 联系实际: 将知识与生活现象联系起来,刹车时身体前倾是惯性,下雨天路面湿滑是减小了摩擦力。

- 多做实验: 科学建立在实验基础上,回忆实验过程、现象和结论,能帮助你加深理解。

- 构建框架: 这份思维导图是你的“骨架”,你需要往里面填充具体的例子、细节和自己的理解,让它变得丰满。

- 定期复习: 利用思维导图进行快速回顾和查漏补缺,效果会非常好。

希望这份详细的思维导图能帮助你系统地复习八年级上册的科学知识!