需要强调的是,医师资格考试的政策每年可能会有微调,但核心框架(即“学历、专业、实习”三大要素)相对稳定,2025年的条件可以作为参考,但最准确的信息应以当年国家医学考试网(www.nmec.org.cn)发布的官方公告为准。

以下是2025年临床执业医师资格考试报名条件的详细分解:

基本报名条件(所有考生必须满足)

这是参加医师资格考试的“入场券”,缺一不可。

-

国籍要求:

- 必须是中华人民共和国公民。

-

职业道德:

- 拥有良好的职业道德和医疗执业水平。

- 遵守《中华人民共和国执业医师法》,恪守职业道德。

-

身体健康:

身体状况能够胜任医疗、预防、保健等医疗实践活动的要求。

-

专业学历要求:

- 必须取得医学专业的本科学历或专科学历。

- 本科:指临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类等相关专业的本科及以上学历。

- 专科:指临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类等相关专业的专科学历。

-

执业地点要求:

- 考生必须在医疗、预防、保健机构中试用期满一年。

- 这个“试用期”是硬性规定,必须在报名前完成。

不同学历层次的详细报名条件

这是报名条件中最核心、最复杂的部分,主要根据考生的学历层次来划分。

(一) 具有高等学校医学专业本科及以上学历

这是最直接、最标准的路径。

- 学历要求:临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类等专业的本科或研究生学历。

- 实习要求:在医疗、预防、保健机构中试用期满一年。

- 报名资格:满足以上两点后,可以直接报考执业医师资格。

举例:

- 某学生2010年考入某大学五年制临床医学专业,2025年7月获得本科学历和学士学位。

- 他在2025年7月至2025年6月期间,在某三甲医院完成了为期一年的临床实习(试用期)。

- 他可以在2025年报名参加2025年的临床执业医师资格考试。

(二) 具有高等学校医学专科学历

对于专科学历的考生,要求更为严格。

- 学历要求:临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类等专业的专科学历。

- 实习要求:在医疗、预防、保健机构中试用期满一年。

- 执业地点要求(关键!):必须在执业医师指导下,在医疗、预防、保健机构中试用期满一年。

- 报名资格:满足以上所有条件后,只能报考执业助理医师资格。

- 后续晋升:取得执业助理医师执业证书后,在医疗、预防、保健机构中工作满二年,才能报考执业医师资格。

举例:

- 某学生2012年考入某医学院校三年制临床医学专业,2025年7月获得专科学历。

- 他在2025年7月至2025年6月期间,在某县医院完成了为期一年的实习,并且有执业医师指导。

- 他可以在2025年报名参加2025年的临床执业助理医师资格考试。

- 他需要在取得助理医师证后,再工作两年,才能在2025年(假设2025年拿到证)报考执业医师。

(三) 具有中等专业学校医学专业学历

对于中专学历的考生,路径更长,要求也更具体。

- 学历要求:临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类等专业的中专学历。

- 实习要求:在医疗、预防、保健机构中试用期满一年。

- 执业地点要求(关键!):必须在执业医师指导下,在医疗、预防、保健机构中试用期满一年。

- 报名资格:满足以上所有条件后,只能报考执业助理医师资格。

- 后续晋升:取得执业助理医师执业证书后,在医疗、预防、保健机构中工作满五年,才能报考执业医师资格。

举例:

- 某学生2012年毕业于某卫生学校三年制社区医学(临床医学)专业,获得中专学历。

- 他在2025年7月至2025年6月期间,在乡镇卫生院完成了为期一年的实习,并有执业医师指导。

- 他可以在2025年报名参加2025年的临床执业助理医师资格考试。

- 他需要在取得助理医师证后,再工作五年,才能在2025年(假设2025年拿到证)报考执业医师。

其他特殊情况(2025年政策)

除了常规路径,还有一些特殊情况的考生也可以报名。

-

传统医学师承或确有专长人员:

- 根据《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》。

- 师承人员:连续跟师学习满三年,经出师考核合格,可以参加执业助理医师资格考试。

- 确有专长人员:经多年实践医术确有专长,经县级卫生行政部门考核合格,可以参加执业助理医师资格考试。

- 后续晋升:取得执业助理医师执业证书后,在医疗机构中工作满二年,可以参加执业医师资格考试。

-

军队人员:

军队医疗、预防、保健机构中的技术人员,只要符合地方相应学历和实习要求,也可以报名。

-

台湾、香港、澳门居民:

可以按照相关规定报名,需要提交相应的学历证明、实习证明和身份证明文件。

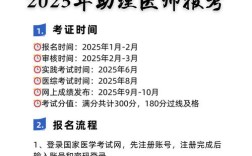

报名流程概览(2025年)

- 网上报名:在国家医学考试网进行注册和报名,填写个人信息并上传照片。

- 现场审核:携带报名所需的所有原件和复印件到所在考点(通常是省级或市级卫健委)进行资格审核。

- 缴费:审核通过后,按规定缴纳考试费用。

- 打印准考证:在考前规定时间内,从报名网站打印准考证。

- 参加考试:凭准考证和有效身份证件参加笔试。

2025年核心要点)

| 学历层次 | 可报考考试 | 实习要求 | 晋升执业医师所需工作年限 |

|---|---|---|---|

| 本科及以上 | 执业医师 | 试用期1年 | 无需工作年限,直接报考 |

| 专科 | 执业助理医师 | 在执业医师指导下试用期1年 | 取得助理医师证后满2年 |

| 中专 | 执业助理医师 | 在执业医师指导下试用期1年 | 取得助理医师证后满5年 |

| 师承/确有专长 | 执业助理医师 | 满3年/经考核合格 | 取得助理医师证后满2年 |

希望这份详细的梳理能帮助您全面了解2025年的临床执业医师报名条件。