这是一个非常重要且有趣的话题,它贯穿了儿童认知发展的核心阶段,深刻影响着他们的学习、游戏和与世界互动的方式。

什么是儿童的形象思维?

形象思维,又称具体形象思维,是指儿童主要依赖具体、直观、生动的形象(如事物的形状、颜色、声音、动作等)来进行思考、记忆、想象和解决问题的思维方式。

孩子不是像成人那样用抽象的符号和逻辑来思考,而是用他们“眼睛看到的、耳朵听到的、身体感受到的”具体形象来构建他们的内心世界。

核心特征:

- 依赖具体事物:思维离不开具体的事物或表象,要理解“3”,孩子可能需要看到三个苹果、三块积木或伸出三根手指,而不是抽象的数字“3”本身。

- 动作与思维结合:思维常常伴随着动作,即“边做边想”,幼儿通过摆弄、操作物体来理解和学习。

- 形象性、情境性是形象的,并且常常与特定的情境联系在一起,一个故事如果配有生动的图画,孩子会比听纯文字版本更容易理解和记住。

- 自我中心性:儿童很难从他人的角度思考问题,他们的思维是以自己的视角为中心的,他们以为藏起来的东西别人也看不见(“视崖实验”的简化版)。

形象思维的发展阶段

儿童的思维发展是一个从具体到抽象的渐进过程,形象思维在其中扮演了关键角色。

-

0-2岁:感知运动阶段

- 特点:思维主要通过感官(看、听、摸、尝)和身体动作来探索世界,这是形象思维的萌芽期。

- 表现:通过抓握、啃咬、扔东西来认识物体;通过“躲猫猫”游戏理解客体永久性(物体看不见了但依然存在)。

-

2-7岁:前运算阶段(形象思维的高峰期)

- 特点:这是形象思维最典型、最活跃的时期,儿童开始使用语言和符号,但这些符号都高度依赖于具体形象。

- 表现:

- 象征性游戏:一块积木可以是一辆“汽车”,一个空盒子可以是一个“小床”,这是用具体物品来象征其他事物的典型表现。

- 泛灵论:认为所有东西都有生命和情感,比如会和小熊说话,认为太阳公公在笑。

- 自我中心:无法理解他人有不同的观点,经典的“三山实验”就证明了这一点。

- 不可逆思维:思维是单向的,无法进行逆向思考,知道A>B,但很难理解B<A。

-

7-11岁:具体运算阶段

- 特点:思维开始从具体形象向抽象逻辑过渡,但仍离不开具体事物的支持。

- 表现:可以进行简单的逻辑推理,但需要借助实物或模型,学习数学时,用小棒或计数器来帮助理解加减法,他们开始理解“守恒”概念(一杯水倒进不同形状的杯子里,量不变),这需要摆脱纯粹的形象,进行一定的逻辑思考。

-

11岁以上:形式运算阶段

- 特点:思维发展出抽象逻辑能力,可以进行假设、演绎和系统性的思考,不再完全依赖具体形象。

- 表现:能够思考像“正义”、“自由”等抽象概念,解决代数问题,进行科学假设。

形象思维在儿童生活中的具体体现

形象思维无处不在,深刻影响着儿童的方方面面:

- 语言学习:孩子通过看图识字、听故事(尤其是配有插图的)来学习语言,他们更容易理解“苹果”这个词,当他们看到红色的、圆圆的苹果图片时。

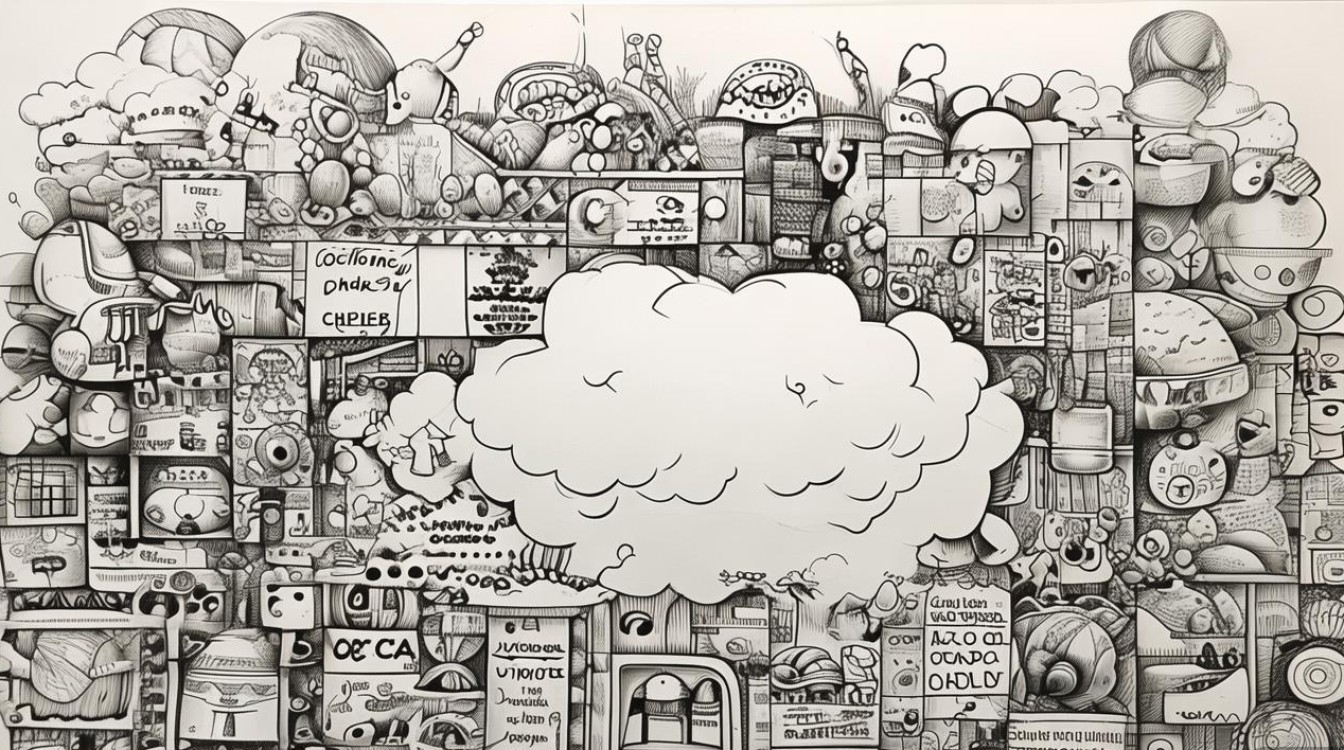

- 游戏活动:角色扮演游戏(如“过家家”)、积木搭建、绘画等,都是形象思维的绝佳体现,孩子在游戏中模仿现实生活,构建自己的想象世界。

- 艺术创作:儿童画画不是为了写实,而是为了表达,他们用大胆的色彩和夸张的形象来画自己心中的妈妈、房子和太阳,这些都是他们内心形象的直接外化。

- 阅读理解:低龄儿童对绘本的依赖性极强,生动的图画帮助他们理解故事情节、人物关系和情感,文字只是辅助,没有图画,他们可能会对纯文字故事感到困惑。

- 记忆与学习:孩子倾向于用形象来记忆,记古诗时,他们会想象诗中描绘的画面;记历史故事时,他们会想象当时的场景,这种“图像记忆”比单纯的文字记忆更牢固。

- 解决问题:遇到问题时,孩子会尝试在脑海中“画”出问题的样子,或者通过动手操作来寻找答案,玩具掉到沙发底下,他们会先想象玩具在哪里,然后伸手去摸或用工具去够。

如何根据形象思维的特点引导和教育儿童?

理解了儿童的形象思维,我们就能更好地支持他们的成长。

-

提供丰富的具体经验和感官刺激

- 多带孩子接触大自然:看花、听鸟、摸树皮、闻泥土,这些具体的形象是孩子思维的“食粮”。

- 提供多样化的玩具和材料:积木、黏土、沙子、水、颜料等,让孩子通过动手操作来探索和学习。

-

善用图画、故事和游戏

- 多读绘本:选择图画精美、故事有趣的绘本,引导孩子观察图画细节,想象故事情节。

- 鼓励角色扮演:和孩子一起玩角色扮演游戏,这能极大地发展他们的想象力和语言表达能力。

- 将知识游戏化:把数学、识字等知识融入游戏中,比如用卡片玩“找朋友”游戏来认字。

-

语言与形象相结合

- 使用生动、形象的语言:描述事物时多用比喻和拟人,月亮像一只小船”、“太阳公公起床了”。

- 多问“你看……”:引导孩子观察细节,你看,这片树叶是什么颜色的?像什么形状?”

-

耐心等待,不急于求成

- 接受孩子的“错误”:当孩子因为形象思维而犯错时(比如认为牛和马是“大狗”),不要急于纠正,而是通过提供更多具体的形象来帮助他们区分,可以告诉他:“你看,牛有角,马没有,它们叫‘牛’和‘马’,不叫‘狗’。”

-

鼓励艺术表达

- 提供绘画、手工的机会:让孩子自由地用画笔、黏土来表达自己的想法,不要用“像不像”来评判他们的作品。

儿童的形象思维是他们认识世界的独特方式,是其认知发展的必经阶段,它不是一种“落后”的思维方式,而是一种强大而富有创造力的思维工具,作为家长和教育者,我们的任务不是去“纠正”或“加速”这种思维,而是去理解、尊重并善加引导,为他们提供丰富的“形象”素材,让他们在具体、生动、有趣的世界里,自由、快乐地探索和学习,为未来抽象逻辑思维的发展打下坚实的基础。