这是一个非常常见且重要的问题,关于河南省的“专转本”(现在官方规范名称为“普通高等学校专科毕业生进入本科阶段学习招生考试”,简称“专升本”)录取分数,需要明确以下几点:

核心结论:河南省专升本没有固定的、统一的录取分数线。

录取分数每年都会变化,并且因报考院校、报考专业、考生类别(文科/理科/艺术/体育等)的不同而有巨大差异。

你需要用你的分数去和你所报考的特定专业的竞争者比较,排名在招生计划数之内,才能被录取。

影响录取分数的关键因素

-

招生院校和专业(最关键的因素)

- 院校层次:像河南大学、河南师范大学、河南农业大学、河南理工大学、华北水利水电大学等公办老牌本科院校的热门专业,录取分数线通常会非常高,甚至可能远超省控线100分以上。

- 专业热度:同一个学校里,计算机科学与技术、软件工程、临床医学、法学、会计学、汉语言文学等热门专业的分数线,会比一些冷门专业(如某些理工科的非主流方向、农林牧渔类等)高出很多。

- 民办院校 vs 公办院校:民办院校的录取分数线会低于公办院校。

-

省控线(最低资格线)

- 这是河南省教育考试院划定的最低录取控制分数线,只有你的总分达到或超过这个分数线,你的档案才有资格被投档到你填报的院校。

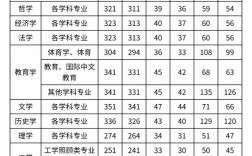

- 省控线也分科类,比如文科、理科、艺术类、体育类,它们的省控线是不同的。

- 省控线不是录取线!它只是一个门槛,热门专业的实际录取分会远高于省控线。

-

当年的报考人数和招生计划

- “水涨船高”效应:如果某一年某个专业的报考人数特别多,而招生计划没有增加,那么竞争就会异常激烈,录取分数自然会上涨。

- 反之亦然:如果某个专业报考人数少,或者招生计划增加了,分数线可能会相对降低。

-

试题难度

如果当年公共课(英语、管理学、高等数学等)和专业课的试题整体偏难,考生的平均分就会下降,省控线和各专业的录取分也可能随之降低,反之,试题简单,分数就会“虚高”。

如何查询最准确的录取信息?

对于正在备考或准备报考的同学来说,最有效的方法是研究往年的数据。

查看河南省教育考试院官网

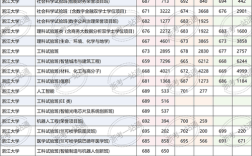

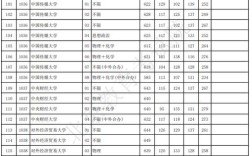

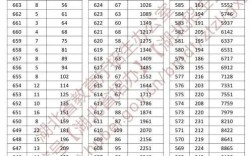

- 每年专升本录取工作结束后,河南省教育考试院会公布当年的《普通专升本招生录取分数段统计表》。

- 这个表格会详细列出:

- 每个招生院校的每个专业实际录取的最低分、最高分和平均分。

- 每个分数段上有多少考生被录取。

- 这是最权威、最准确的数据来源。

- 官网网址:请搜索“河南省教育考试院”,进入其官方网站查找“专升本”或“普通高招”栏目下的历史公告。

分析近2-3年的数据

- 不要只看一年的数据,因为可能会有偶然因素,建议你查询最近2-3年你所心仪院校和专业的录取分数线。

- 观察它的趋势:是逐年上升、逐年下降还是保持稳定?这能帮你更好地预估当年的情况。

参考省控线

- 在对比目标专业分数线时,一定要同时看看当年该科类的省控线是多少,这样可以让你更直观地了解这个专业的竞争激烈程度(比省控线高50分、100分还是150分)。

举个例子说明

假设你想报考2025年河南大学的计算机科学与技术专业(理科):

- 你去河南省教育考试院官网查找2025年的录取数据。

- 你可能会发现:河南大学计算机科学与技术专业的最低录取分是220分。

- 你看到2025年理科的省控线是100分。

- 这意味着,虽然你过了省控线,但如果你考了150分,依然不会被这个专业录取,因为你的分数在所有报考这个专业的考生中排名不够靠前。

总结与建议

- 没有固定分:放弃寻找“多少分能录取”这个固定答案的想法。

- 目标导向:确定你想报考的2-3个目标院校和专业。

- 数据为王:去河南省教育考试院官网查找这些目标专业近2-3年的最低录取分数线。

- 设定目标:为了稳妥起见,你的目标分数应该至少要比往年的最低录取分高10-20分,以应对可能的竞争加剧或试题难度变化。

- 关注动态:时刻关注河南省教育考试院和目标院校招生网发布的最新政策信息。

祝你备考顺利,成功上岸理想的本科院校!