在中国大陆,目前没有全国统一的、由国家人社部等部委直接组织颁发的“营养师”职业资格证书,您听说的“营养师考试”通常是指以下几种性质不同的考试,它们的报名条件也各不相同。

在浙江省,主流的营养师相关考试主要有以下三类:

- 注册营养师/注册营养技师水平评价考试 (最具权威性,难度最高)

- 公共营养师职业技能等级认定 (人社部第三方备案,最主流,政策支持)

- 健康管理师职业技能等级认定 (与营养领域高度相关,市场需求大)

下面我将分别详细介绍这三类考试的报名条件。

注册营养师/注册营养技师考试

这是由中国营养学会组织的、国内营养领域含金量最高、专业性最强的水平评价考试,它代表了国内营养行业的顶尖水平。

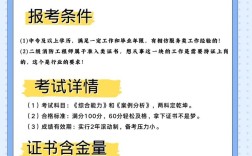

报名条件 (需满足以下条件之一)

注册营养师 这是针对更高层次专业人才的考试,要求非常严格。

- 学历要求: 本科及以上学历,且需为营养及相关专业。

- 课程要求: 在本科或研究生阶段,修完《营养师资格考试大纲》所规定的必修课程,并取得学分。

- 实践要求: 在注册营养师实践教学基地或相关医疗机构完成至少 1 年的专业实践。

- 专业要求: 专业范围通常包括:营养学、食品科学与工程、预防医学、临床医学、护理学等(具体以中国营养学会当年发布的最新目录为准)。

注册营养技师 这是面向基层和社区营养服务的专业技术人员,要求相对RD低一些,但也很专业。

- 学历要求: 大专及以上学历。

- 专业要求: 营养及相关专业毕业。

- 实践要求: 需满足一定的实践工作年限要求,

- 大专学历,需相关工作满 3 年。

- 本科及以上学历,需相关工作满 1 年。

重要提示:

- 中国营养学会每年会发布最新的考试通知,其中会明确列出详细的“可报考专业目录”和“课程要求”,请务必以官方通知为准。

- 该考试通常每年5月和11月各举行一次。

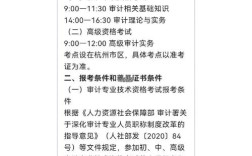

公共营养师职业技能等级认定考试

这是由人社部门备案的第三方评价机构(如浙江省内的职业技能鉴定中心、大型职业培训学校等)组织颁发的职业技能等级证书,证书可在国家技能人才评价工作网(www.osta.org.cn)上查询,全国通用,享受相应的职业培训补贴政策,这是目前浙江省最主流、报考人数最多的营养师考试。

根据国家《公共营养师国家职业技能标准》,报考条件按学历和工作年限划分,以下是常见的报考条件(以四级/中级工为例,这是最常见的报考起点):

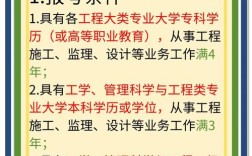

四级/中级工公共营养师 (满足以下条件之一)

-

学历+专业:

- 取得相关相关专业的大专及以上学历。(相关专业通常包括:食品营养与检验、食品营养与健康、烹饪与营养、食品卫生与健康等,具体以备案机构要求为准)

-

学历+非相关专业+工作经验:

- 取得非相关专业的大专及以上学历。

- 具有2年以上连续从事本职业或相关职业的工作证明。

-

学历+工作经验:

- 取得高中/中专/技校学历。

- 具有5年以上连续从事本职业或相关职业的工作证明。

-

学徒期满:

- 累计从事本职业或相关职业工作4年(含)以上。

三级/高级工公共营养师 (满足以下条件之一)

-

学历+证书:

- 取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书后,累计从事本职业或相关职业工作2年(含)以上。

-

学历+工作经验:

- 取得相关专业的大专及以上学历。

- 累计从事本职业或相关职业工作2年(含)以上。

-

学历+工作经验:

- 取得非相关专业的大专及以上学历。

- 累计从事本职业或相关职业工作4年(含)以上。

-

学历+工作经验:

- 取得高中/中专/技校学历。

- 累计从事本职业或相关职业工作6年(含)以上。

重要提示:

- “相关职业”通常包括:健康管理师、育婴师、保健调理师、健康管理师、医疗临床辅助服务员、中式烹调师、西式烹调师、中式面点师、西式面点师等。

- 工作证明需要单位开具,并加盖公章,证明你的工作内容和年限。

- 报名和考试通常通过浙江省的第三方评价机构进行,这些机构会负责资格审核、培训和考试安排,建议在浙江省人社厅官网查询已备案的机构名单。

健康管理师职业技能等级认定考试

健康管理师的工作内容与营养学高度交叉,很多营养相关岗位也要求持有此证书,其报考条件与公共营养师类似,也由第三方评价机构组织。

三级/高级工健康管理师 (满足以下条件之一)

-

学历+证书:

- 取得健康管理师或相关职业四级/中级工职业资格证书后,累计从事本职业或相关职业工作2年(含)以上。

-

学历+工作经验:

- 具有医药卫生专业大学专科及以上学历。

- 连续从事本职业或相关职业工作2年(含)以上。

-

学历+工作经验:

- 具有非医药卫生专业大学专科及以上学历。

- 连续从事本职业或相关职业工作3年(含)以上,并经三级健康管理师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

重要提示:

- 医药卫生专业包括:临床医学类、护理类、药学类、医学技术类、卫生管理类等。

- 非医药卫生专业的考生,除了工作年限要求,通常还需要参加培训并取得结业证书才能报考。

总结与建议

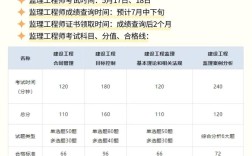

| 考试类型 | 主办方 | 证书权威性 | 主要报考人群 | 浙江省报名方式 |

|---|---|---|---|---|

| 注册营养师 | 中国营养学会 | 最高 (行业顶尖) | 医院、疾控中心、高校等机构的营养专业人士 | 关注中国营养学会官网,每年统一报名 |

| 公共营养师 | 人社部备案第三方机构 | 高 (国家认可,可领补贴) | 健身教练、母婴行业、食品行业、健康从业者、转行者 | 通过浙江省内备案的第三方机构报名 |

| 健康管理师 | 人社部备案第三方机构 | 高 (与营养关联紧密) | 同上,侧重于个人或群体的健康管理与指导 | 通过浙江省内备案的第三方机构报名 |

给您的建议:

-

明确职业目标:

- 如果您想在医院、科研机构等从事临床或科研营养工作,目标是成为顶尖专家,请选择注册营养师。

- 如果您想在健康管理公司、健身房、月子中心、食品企业或从事自主创业(如营养咨询),希望获得国家认可的证书并享受政策红利,公共营养师是最佳选择。

- 如果您的职业规划更偏向于综合性的健康评估、风险干预和生活方式指导,健康管理师也非常合适。

-

核对自身条件: 仔细阅读您心仪考试的报名条件,评估自己的学历、专业和工作年限是否达标,如果不满足,可以考虑先通过培训积累经验或学历。

-

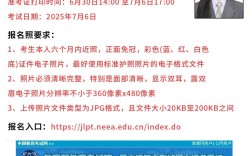

关注官方渠道:

- 想考注册营养师,请务必密切关注 中国营养学会官网。

- 想考公共营养师/健康管理师,请查询 浙江省人力资源和社会保障厅官网,找到“技能人才评价”或“职业技能鉴定”栏目,查询已备案的第三方评价机构名单,然后联系这些机构了解具体的报名流程和培训安排。

希望这份详细的指南能帮助您顺利开启营养师之路!