“狂犬病思维”的核心是:对一种极其罕见但后果极其严重的风险,产生不成比例的、压倒性的恐惧,并围绕这种恐惧构建起一套复杂而严谨的“自我保护”逻辑体系。

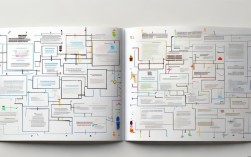

下面我将从几个层面来解构这种思维模式。

“狂犬病思维”的核心特征

极度风险厌恶与“零容忍”心态

这是最核心的特征,狂犬病的病死率接近100%,一旦发病,无药可救,这种“必死无疑”的结局,在人类心理上形成了巨大的冲击,对于任何可能感染狂犬病的风险,哪怕概率再低,也必须被彻底消除。“只要有可能,就不能有万一”是这种思维的信条。

对“潜伏期”的灾难化想象

狂犬病有长短不一的潜伏期(通常1-3个月,极少数可达一年以上),这个不确定的时间窗口,成为了恐惧的温床,患者会在这段时间里,将身体上任何微小的、不寻常的感觉(如头痛、乏力、局部刺痛、蚁行感等)都解读为“发病前兆”,这种“等待宣判”的过程本身就是一种巨大的精神折磨,是“狂犬病思维”的典型体现。

对“十日观察法”的过度解读与不信任

世界卫生组织和中国疾控中心都推荐“十日观察法”:如果伤人动物在10天内保持健康,则它不具有传染期,被咬者可以终止暴露后预防处置。 “狂犬病思维”者往往无法信任这个科学方法,他们会质疑:

- “万一动物是‘健康带毒’呢?”(科学证明发病前期的动物唾液才带毒,健康动物不带毒)。

- “10天时间太短了,万一它发病晚了怎么办?”(混淆了病毒潜伏期和发病前传染期)。

- “我怎么能保证它10天内不出任何意外?” 这种不信任源于对“零风险”的执念,宁愿多花钱、多受罪,也要追求“绝对安全”。

信息的“偏食”与“证实性偏见”

患者会像海绵一样吸收所有关于狂犬病的负面信息,尤其是网络上的各种“悲剧故事”和“边缘案例”,而对官方的科学指南和统计数据则选择性忽视或怀疑,他们会不断搜索“狂犬病误诊”、“超长潜伏期”等关键词,试图找到能印证自己恐惧的证据,形成一个“信息茧房”,让恐惧不断自我强化。

行为的“仪式化”与“强迫性”

为了寻求安全感,患者会发展出一系列复杂的、类似“仪式”的行为:

- 反复清洗伤口:用肥皂水冲洗数小时,甚至造成皮肤损伤。

- 反复就医:跑遍多家医院,咨询不同医生,寻求“保证”,但得到的任何专业解释都无法真正缓解他们的焦虑。

- 过度免疫:在不需要加强或接种的情况下,要求重复接种疫苗,甚至自行购买免疫球蛋白。

- 隔离动物:对家养的宠物也产生恐惧,担心它“携带病毒”。

“狂犬病思维”的形成原因

- 生物学根源:对“必死”的本能恐惧:这是最根本的原因,人类对死亡有着天然的恐惧,而一种100%致死且过程痛苦的疾病,会触发最深层的生存焦虑。

- 信息不对称与网络环境:过去,狂犬病信息匮乏,现在则信息过载且良莠不齐,网络上充斥着不完整的、夸大的、甚至是错误的信息,极易引发恐慌。

- 媒体渲染:一些媒体为了吸引眼球,倾向于报道极端个案,强化了“狂犬病无处不在,防不胜防”的公众印象。

- 缺乏科学素养:对病毒学、流行病学等基本科学知识的缺乏,使得人们难以理性评估风险概率,容易被“万一”的叙事所绑架。

- 心理因素:焦虑障碍的躯体化表现:在很多情况下,“狂犬病恐惧”并非孤立存在,它背后可能潜藏着更广泛性的焦虑障碍、强迫症或健康焦虑(疾病疑病症),狂犬病只是一个“载体”,患者真正恐惧的是“失控”和“不确定性”。

如何打破“狂犬病思维”?—— 从“恐惧”到“科学”

第一步:认知重构——用科学数据对抗灾难想象

- 正视风险的真实概率:

- 中国每年报告的狂犬病死亡人数在几十到几百例(近年来已大幅下降)。

- 而中国每年有数亿次动物接触(被咬、抓、舔)。

- 这意味着,绝大多数接触并不会导致感染。 你的恐惧,建立在极小概率事件上。

- 理解“十日观察法”的科学性:它不是凭空想出来的,是基于病毒生物学特性,动物只有在发病前3-5天内唾液才带毒,10天足够让任何发病的动物显露出症状,这是科学,不是赌博。

第二步:行为疗法——停止“安全行为”的强化

- 停止反复清洗和过度就医:每一次反复清洗和咨询,都在告诉你的大脑:“这个威胁是真实且严重的,我需要这样做才能安全。”这只会让恐惧越来越强,相信专业医生,一次规范的处置就足够。

- 限制信息搜索:主动停止在网上搜索狂犬病相关负面信息,可以设定一个规则:“我只相信国家疾控中心和世卫组织的官方信息。”

第三步:寻求专业心理帮助

当恐惧已经严重影响到你的正常生活、工作和睡眠时,这可能就不是单纯的“小心”,而是需要干预的心理问题了。

- 心理咨询/治疗:专业的心理咨询师可以帮助你识别和挑战非理性信念,学习管理焦虑的技巧(如正念、放松训练)。

- 精神科医生:如果伴有严重的焦虑、强迫或躯体症状,可能需要药物辅助治疗。

第四步:回归常识与信任

- 相信现代医学:暴露后预防处置(疫苗+免疫球蛋白)是目前预防狂犬病最有效的方法,只要规范接种,有效率接近100%,这意味着,只要你在暴露后及时、正确地进行了处置,你就已经获得了保护,不必再为“万一”而活。

- 区分“风险”与“危险”:危险是客观存在的(比如被狗咬),但风险是危险发生的可能性,我们需要做的是评估风险,而不是消灭所有危险。

“狂犬病思维”是一种被恐惧奴役的思维模式,它让人把精力耗费在对极小概率灾难的担忧上,而忽略了真实的生活。

打破这种思维的关键,在于用科学的光芒照亮恐惧的阴影,理解病毒、相信数据、规范处置,然后放下“零风险”的执念,学会与“不确定性”共存,因为真正的安全,不是消除一切风险,而是拥有面对风险、并做出理性判断的能力。

记住一句话:对于规范处置过的人来说,真正的风险已经清零,你剩下的,只是需要被理解和疗愈的恐惧。