这是一个很常见,也常常让人感到困扰的自我评价,当我们说“思维幼稚”时,通常指的是什么呢?可能包括:

- 情绪化: 容易被情绪左右,遇到事情第一反应是“我感觉怎么样”,而不是“事情的本质是什么”。

- 非黑即白: 看问题绝对化,认为事情要么是对的,要么是错的,缺乏对复杂性的理解。

- 以自我为中心: 很难站在别人的角度思考问题,难以理解或共情他人的感受和处境。

- 缺乏长远规划: 更关注眼前的快乐和满足,对未来缺乏规划和责任感。

- 害怕承担责任: 遇到问题时,倾向于推卸责任,找外部原因,而不是反思自己。

- 容易轻信或跟风: 缺乏独立思考和批判性思维,容易被他人的观点或网络上的热点带偏。

请不要因此过度自责。意识到自己“思维幼稚”,本身就是走向成熟的第一步,也是最关键的一步。 这说明你有了自我觉察能力,这是非常宝贵的。

如何从“思维幼稚”走向“思维成熟”呢?这并非一蹴而就,而是一个可以通过刻意练习来提升的过程,以下是一些具体的方法和建议:

认知升级:从“感受”到“事实”

幼稚的思维常常混淆“感受”和“事实”,成熟的第一步是学会分辨它们。

- 练习“情绪命名”: 当你感到愤怒、委屈、失落时,先停下来,在心里清晰地告诉自己:“我现在感到很愤怒,因为……” 或者 “我感到很委屈,原因是……”,命名情绪能让你和情绪之间产生一点距离,而不是被它完全吞噬。

- 区分“观点”和“事实”:

- 事实: “今天下午3点,会议推迟了。” (客观发生)

- 观点: “他肯定是故意针对我,才推迟会议的。” (主观解读)

- 练习方法:在表达任何观点前,先问自己:“我说的这是客观事实,还是我的个人解读?”

视角拓展:从“自我”到“他人与世界”

幼稚的思维局限于自己的小世界,成熟的思维懂得跳出自我,看到更广阔的图景。

- 练习“换位思考”: 遇到人际冲突时,强迫自己站在对方的角度,写一段对方可能的理由和感受,即使你不同意,也要去理解他为什么会那么想,这会让你变得更有同理心。

- 练习“延迟满足”: 当你想要一个东西(比如立刻刷手机、买一件冲动消费的东西)时,给自己设定一个等待时间,比如24小时,很多时候,强烈的欲望会在这段时间内减弱,这能锻炼你的自控力和长远眼光。

- 阅读和观察: 大量阅读不同领域的书籍(历史、心理学、传记、科幻等),观看纪录片,了解不同的人生和世界观,这能极大地拓宽你的认知边界,让你明白世界远比你想象的要复杂。

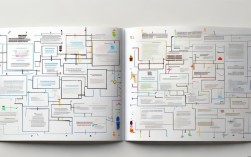

思维工具:从“混乱”到“结构”

幼稚的思维往往是混乱、跳跃的,成熟的思维善于使用工具来梳理逻辑。

- 学习“批判性思维”:

- 多问“为什么”: 对任何一个结论,尤其是你第一眼就认同的,连续追问3-5个“为什么”,探究其背后的根本原因和逻辑链条。

- 寻找反例: 当你看到一个普遍观点时,试着去寻找有没有反例存在,这能帮你避免“非黑即白”的思维陷阱。

- 学习“系统性思维”: 理解事物不是孤立的,而是相互关联的,分析一个社会问题时,思考它的经济、文化、历史背景,而不是简单归因于某个单一因素。

- 学习“复盘”: 无论是成功还是失败的经历,都花时间进行复盘,问自己:

- 目标是什么?

- 实际发生了什么?

- 为什么会有这样的结果?(主观和客观原因)

- 下次可以如何改进?

行动实践:从“知道”到“做到”

思维模式的改变最终要落实到行动上。

- 从小事开始承担责任: 主动承担一些你之前可能会推掉的任务,比如组织一次朋友聚会、负责一个项目的小部分,在负责任的过程中,你会被迫思考后果、规划步骤,这是锻炼思维成熟度的最佳途径。

- 走出舒适区: 尝试一些你从未做过、甚至有点害怕的事情,比如学习一项新技能、独自去一个陌生城市旅行,面对未知和挑战,会迫使你快速成长。

- 与成熟的人交流: 多观察和向你身边那些你认为思维成熟、处理问题得体的人学习,和他们聊天,看他们如何分析问题、如何与人沟通。

请记住:

- 这是一个过程,不是一蹴而就的。 就像健身一样,思维肌肉也需要持续锻炼,允许自己犯错,允许自己慢慢来。

- 对自己保持耐心和善意。 成长不是要你变成一个没有感情的“大人”,而是让你在保有真诚和热情的同时,多一份智慧和从容。

- 思维成熟不等于世故圆滑。 真正的成熟是内心通透,看透事物本质后,依然能选择善良和真诚。

你提出的这个问题,已经证明了你的内在成长动力,请相信,只要你开始有意识地去练习和改变,你的思维一定会变得越来越清晰、深刻和成熟,加油!