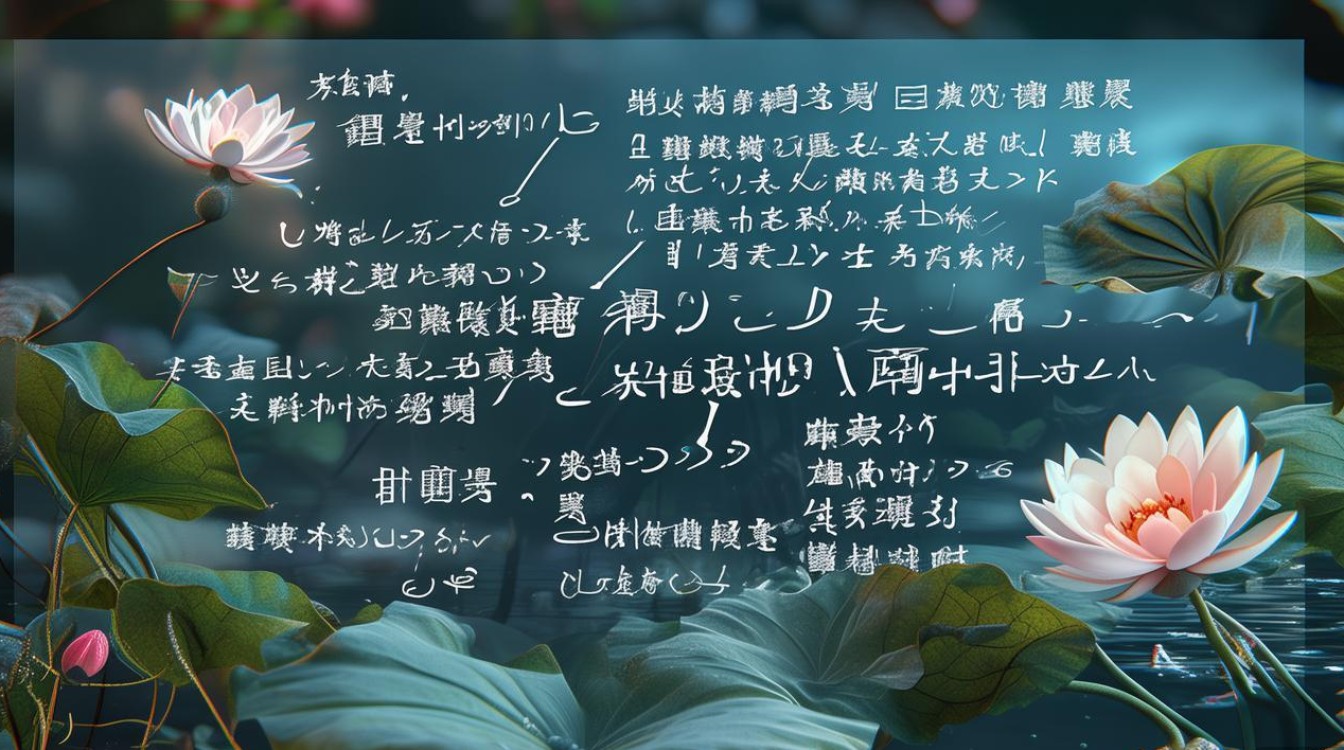

《荷塘月色》思维导图

中心主题: 荷塘月色 —— 一曲静谧与自由的颂歌

作者与背景 (知人论世)

- 作者: 朱自清 (1898-1948)

- 身份: 现代著名散文家、诗人、学者、民主战士。

- 风格: 语言清丽朴素,情感真挚细腻,结构精巧,被誉为“白话美术文的典范”。

- 代表作: 《背影》、《春》、《匆匆》等。

- 写作背景:

- 时间: 1927年7月,于北京清华园。

- 时代: 社会动荡,白色恐怖笼罩,知识分子普遍感到苦闷、彷徨。

- 心境: 作者内心“颇不宁静”,渴望从现实中暂时逃离,寻求片刻的安宁与超脱。

文章结构 (行文脉络)

- 第一部分:缘起 (第1-3段)

- “心里颇不宁静”:点明文章的缘起和核心情感基调。

- “乘月色出门”:为了排遣愁绪,决定去荷塘。

- “通往荷塘的小路”:描绘通往荷塘的静谧环境,为下文铺垫。

- 第二部分:主体 (第4-6段)

- 核心段落: 集中描绘了“月下的荷塘”和“塘上的月色”。

- 层次:

- 远望荷塘 (大景): 田田的叶子,点缀的荷花,如亭亭的舞女的裙。

- 近观月色 (光影): 月光如流水,薄薄的青雾,叶子和花仿佛在牛乳中洗过。

- 荷塘四周 (氛围): 树色、远山、蝉声与蛙声,构成一幅动静结合的画卷。

- 第三部分:联想与回归 (第7-10段)

- 联想: 由眼前的荷塘,联想到江南采莲的旧俗。

《西洲曲》的诗意描绘,表达了作者对自由、美好生活的向往。

- 回归现实: 联想美好,但“猛一抬头”,已回到家中。

- “这令我到底惦着江南了。”——将短暂的陶醉与长久的思乡、对理想生活的追求交织在一起,余味悠长。

- 联想: 由眼前的荷塘,联想到江南采莲的旧俗。

核心意象分析 (艺术手法)

- 荷塘 (景物的主体)

- 荷叶: “田田的叶子”,像“亭亭的舞女的裙”——比喻,赋予静态景物以动态美和生命力。

- 荷花: “有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的”——拟人,写出荷花的不同姿态和娇羞之美。

- 荷香: “仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”——通感,将嗅觉转化为听觉,写出荷香的若有若无、缥缈悠远。

- 月色 (灵魂的渲染)

- 月光: “如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上”——动词“泻”用得极妙,化静为动,写出月光的柔和与普照。

- 月影: “画在荷叶上”——化无形为有形,写出月光斑驳、明暗交织的美感。

- 月色与荷塘的关系: 相互映衬,融为一体,荷塘因月色而更显清幽,月色因荷塘而更显皎洁。

- 小径 (情感的载体)

- 特点: 幽僻、寂寞、自由。

- 作用: 是作者从“家”的束缚走向“荷塘”自由世界的过渡,也是作者内心独白和情感抒发的外化空间。

- 蝉声与蛙声 (动静的对比)

- 作用: 以声衬静,用“热闹”的蝉声和蛙声,反衬出荷塘月色的“寂静”与“幽深”,突出了作者内心的宁静与孤独。

主题思想与情感

- 核心主题: 追求自由与宁静,排遣苦闷与彷徨。

- 情感脉络:

- 起点: 颇不宁静 (现实的压抑)。

- 过程: 寻求宁静 (走向荷塘) -> 沉浸宁静 (欣赏月色) -> 暂时超脱 (联想江南)。

- 终点: 依然惦记 (回归现实,理想与现实的矛盾)。

- 深层内涵:

- 对自然美的热爱: 作者以细腻的笔触,展现了自然景物的无限魅力。

- 对精神自由的向往: 荷塘月色是作者精神上的“世外桃源”,是摆脱现实烦恼的避难所。

- 知识分子的时代苦闷: 文章也折射出特定历史时期下,正直知识分子在黑暗现实中的挣扎与追求。

艺术特色

- 语言精炼优美: 善炼字、炼句,用词准确生动,如“泻”、“浮”、“画”等。

- 善用修辞手法: 大量运用比喻、拟人、通感等,使景物描写形象传神,富有感染力。

- 情景交融: 晅物描写始终伴随着作者的情感流动,景中含情,情因景生。

- 结构精巧严谨: 从“不宁静”到“求宁静”,再到“得宁静”,最后到“失宁静”,结构完整,逻辑清晰,层层递进。

- 音韵和谐: 文章节奏舒缓,读起来朗朗上口,富有音乐美。