这是一个非常深刻且重要的话题,科学研究的思维是一种独特的、系统性的认知方式,它不仅仅是关于知识本身,更是关于如何获取、验证和创造知识的方法论。

我们可以从核心原则、关键思维工具、完整流程以及所需心态四个维度来深入理解科学研究的思维。

核心原则:科学思维的基石

这是所有科学研究都必须遵循的根本法则,是区分科学与非科学(如伪科学、个人臆断)的标尺。

-

实证主义

- 核心思想:任何主张和理论都必须建立在可观察、可测量、可重复的证据之上。“眼见为实”在科学中需要被修正为“证据为实”。

- 实践体现:不做无根据的猜测,所有结论都必须源于实验数据、观察记录或严谨的文献分析。

-

可证伪性

- 核心思想:一个理论必须是“可以被证明是错误的”,一个无法被任何可能实验或观察所推翻的理论,就不是科学理论。

- 实践体现:在提出一个假设时,科学家必须同时思考:“如果我的假设是错的,我会看到什么结果?” 这能帮助设计出有效的实验来检验理论。“所有天鹅都是白色的”是可证伪的,因为你只需找到一只黑天鹅即可;“存在一种看不见、摸不着、也探测不到的神秘力量”则是不可证伪的,因为它无法被检验。

-

系统性与逻辑性

- 核心思想:科学研究不是零散的事实堆砌,而是一个由逻辑链条紧密连接的知识体系,从发现问题到形成假设,再到设计实验和分析数据,每一步都需要严密的逻辑推理。

- 实践体现:遵循“假设-演绎法”:从一般性理论(假设)出发,推导出具体的、可检验的预测,然后通过实验来验证这些预测。

-

普遍性与客观性

- 核心思想:科学规律和结论应该是普遍适用的(在特定条件下),并且不因研究者、时间、地点的不同而改变,研究过程应尽量排除个人偏见、情感和主观意愿的干扰。

- 实践体现:采用“盲法”实验、大样本研究、同行评议等机制,最大限度地保证结果的客观性。

关键思维工具:科学家如何“思考”

这些是科学家在具体操作中使用的思维武器,是科学方法论的具体体现。

-

批判性思维

- 是什么:不盲目接受任何信息,包括权威的观点和自己的假设,它要求我们不断审视证据的可靠性、论证的逻辑性、结论的合理性。

- 怎么做:对自己和他人提出尖锐的问题:“你的证据是什么?”“这个结论还有没有其他可能的解释?”“你的实验设计中是否存在漏洞?”

-

归纳与演绎

- 归纳:从具体的、个别的观察中,总结出普遍性的规律或理论,观察到成千上万只白天鹅,归纳出“所有天鹅都是白色的”这一假说,这是提出假设的过程。

- 演绎:从普遍性的理论(大前提)出发,推导出具体的、个别的结论(小前提和推论),大前提“所有金属都导电”,小前提“铁是金属”,推论“铁导电”,这是设计实验的过程,即从假设推导出可被检验的预测。

-

类比与模型

- 是什么:当面对一个复杂、抽象或无法直接观察的现象时,科学家会使用类比或建立模型来帮助理解和解释。

- 怎么做:原子模型(行星轨道类比)、DNA双螺旋结构模型、经济模型等,模型不是现实本身,但它是理解现实的强大工具,并且随着新证据的出现而不断被修正。

-

系统思维

- 是什么:将研究对象看作一个由多个相互关联、相互作用的组成部分构成的系统,强调整体大于部分之和,以及要素间的动态关系。

- 怎么做:研究生态系统时,不仅要研究单个物种,还要研究物种间(捕食、竞争)、物种与环境(气候、土壤)的相互作用。

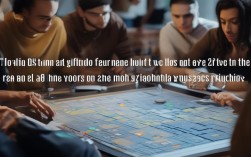

科学研究思维的完整流程

这是一个动态的、循环往复的过程,而非线性步骤。

graph TD

A[观察与提问] --> B{文献调研};

B --> C[形成假设];

C --> D[预测与实验设计];

D --> E[数据收集与分析];

E --> F{结果支持假设?};

F -- 是 --> G[构建/修正理论];

F -- 否 --> H[提出新假设或重新审视问题];

G --> A;

H --> A;

-

观察与提问

- 起点:一切始于好奇心,对自然现象、现有理论或社会问题进行细致观察,并提出一个具体、清晰、可研究的问题。“为什么植物会向光生长?”

-

文献调研

- 站在巨人的肩膀上:广泛查阅已有研究,了解该问题的历史、现状、主要理论和未解之谜,这可以避免重复劳动,并为自己的研究提供理论基础和方法借鉴。

-

形成假设

- 核心的猜想:基于观察和文献,对问题的答案提出一个可检验的、明确的陈述,一个好的假设应该是具体的、可证伪的。“植物向光生长是因为其顶端的生长素在光照下会从向光侧移向背光侧,导致背光侧细胞生长更快。”

-

预测与实验设计

- 检验的蓝图:从假设出发,逻辑地推导出一个具体的预测,设计一个严谨的实验来检验这个预测,这需要控制变量、设置对照组、确保结果的可重复性。

-

数据收集与分析

- 获取证据:严格按照实验设计执行,客观、准确地收集数据,运用统计学等方法分析数据,判断结果是否具有统计学意义,是否支持最初的预测。

-

结论与交流

- 分享与验证:根据分析结果,得出结论,如果结果支持假设,可以暂时接受该假设,并将其整合到现有理论中;如果不支持,则需放弃或修改假设,通过发表论文、参加会议等方式将研究成果公之于众,接受同行的检验和批判。

所需的心态与品质

拥有正确的工具和流程,还需要强大的内心支撑。

- 好奇心与求知欲:驱动一切探索的原动力。

- 耐心与毅力:科学研究常常是漫长、枯燥且充满失败的,需要十年如一日的坚持。

- 诚实与严谨:忠于数据,不篡改、不隐瞒结果,这是科学道德的底线。

- 开放与谦逊:乐于接受批评,勇于承认错误,科学总是在自我修正中进步的。

- 创造力与想象力:提出开创性的问题、设计巧妙的实验、建立新颖的理论,都离不开非凡的想象力。

科学研究的思维,本质上是一种理性的、批判的、不断自我纠错的认知体系,它不是一套僵化的教条,而是一种精神——一种永远对未知保持好奇,永远用证据说话,永远敢于挑战权威和自我,并致力于构建更可靠、更普适的知识体系的探索精神。

无论你是否从事科研,这种思维方式都能帮助你更清晰地思考问题、更理性地分析信息、更客观地看待世界,是现代社会中每个人都应具备的核心素养。