创造思维的培养是一个系统性工程,它不仅仅是“灵光一闪”,更是一种可以通过学习和实践来强化的思维习惯和能力,下面我将从核心理念、关键能力、培养方法和实践路径四个层面,为你提供一个全面且可操作的指南。

核心理念:打破思维的“枷锁”

在开始具体方法之前,我们首先要理解培养创造思维的几个核心前提:

- 创造是“人人可为”的技能:创造力不是少数天才的专利,它更像一种肌肉,越练越强,每个人都有创造潜能,关键在于是否愿意并持续地去锻炼它。

- 拥抱不确定性:创造往往诞生于模糊、未知和混乱之中,要允许自己犯错,把失败看作是通往成功的必经之路,是学习和迭代的机会,而不是终点。

- 挑战“理所当然”:我们的大脑喜欢走捷径,依赖既有经验和习惯,创造思维要求我们主动审视这些“默认设置”,问一句:“为什么一定是这样?还有没有别的可能?”

- 过程比结果更重要:过分关注一个“完美”的创意结果,会让我们在过程中畏首畏尾,享受探索、玩耍、试错的过程,好的创意往往会自然浮现。

关键能力:创造思维的“四大支柱”

真正的创造思维是多种能力的综合体现,你可以从以下四个方面来刻意训练自己:

敏锐的观察力

创造力始于观察。 很多伟大的创意都源于对生活中细节的洞察。

- 训练方法:

- 慢下来,用心看:每天花10分钟,专注观察一个日常事物(如一杯水、一棵树、一个路人),并写下你注意到的至少5个新细节。

- 跨领域观察:把你在一个领域看到的模式或解决方案,应用到另一个看似不相关的领域,从自然界(蜂巢、树叶脉络)中寻找设计灵感。

- 换位观察:从不同人的视角(孩子、老人、外国人)去观察同一个事物,你会看到完全不同的世界。

强大的联想能力

将不相关的元素连接起来,是产生新想法的核心。

- 训练方法:

- 强制连接法:随机选择两个不相关的词(如“云朵”和“键盘”),强行找出它们之间的3种联系或共同点。

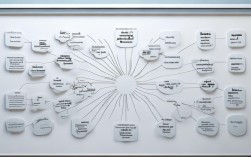

- 思维导图:从一个中心词出发,像树枝一样向外发散,写下所有你能想到的相关词汇、想法和概念,不要评判,只管记录。

- 跨界阅读/学习:主动阅读你专业领域之外的书籍、文章、纪录片,接触不同学科的知识(艺术、历史、物理、心理学等),为大脑建立更多“连接点”。

批判性思维

这不是指“批评”,而是指“有逻辑地审视和重构”。 创造不是天马行空,而是在质疑和重构中产生价值。

- 训练方法:

- “五个为什么”分析法:针对一个问题或现象,连续追问五个“为什么”,以探究其根本原因。

- 反向思考:当一个解决方案被提出时,试着想出如何让它彻底失败,这能帮助你发现方案的潜在漏洞和风险,有时甚至能催生出全新的思路。

- 质疑假设:列出解决某个问题时你脑中所有的“理所当然”的假设,然后逐一挑战它们:“如果这个假设不成立呢?”

动手实践能力

想法只有被付诸实践,才能被检验和迭代。 “动手”能将抽象的思维转化为具体的感知。

- 训练方法:

- 快速原型:不要追求完美,先用最简单、最快速的方式做出一个想法的“粗糙模型”,可以是画草图、写几行代码、搭个简易模型。

- 从“做”中学:学习一项新技能,如绘画、编程、木工、烹饪,这个过程本身就在训练你将想法转化为现实的能力。

- 记录与反思:建立你的“创意日志”,记录下每一个闪过的念头、尝试过的方法以及从中得到的教训,定期回顾,你会看到自己的成长轨迹。

培养方法:从个人到团队

个人层面:

- 保持好奇心:像孩子一样对世界发问,每天问自己:“我今天学到了什么新东西?”“这件事为什么是这样运作的?”

- 设定“无聊”时间:不要用手机填满所有碎片时间,发呆、散步、淋浴这些“无聊”的时刻,是大脑进行默认模式网络活动、产生创意的黄金时间。

- 刻意练习发散与收敛思维:

- 发散思维:针对一个问题,在规定时间内(如5分钟)想出尽可能多的解决方案,不设限,不评判。

- 收敛思维:在发散之后,用逻辑、可行性、成本等标准来筛选、评估和优化这些方案。

- 阅读广泛:不仅读专业书,更要读小说、诗歌、传记,文学作品能极大地丰富你的情感和想象力。

团队/组织层面:

- 营造心理安全感:创造一个“允许犯错、鼓励冒险、尊重不同意见”的环境,当人们不怕因想法怪异而被嘲笑时,他们才敢于提出颠覆性的创意。

- 头脑风暴的“游戏规则”:

- 追求数量而非质量:鼓励大家畅所欲言,不急于评判。

- 不批评任何想法:哪怕是“愚蠢”的想法,也要先接纳。

- 鼓励“搭便车”:在别人的想法基础上进行组合、改进和延伸。

- 追求疯狂和古怪:越是不着边际的想法,越可能激发出新的思路。

- 引入多元化的视角:团队成员的背景、专业、文化越多元,碰撞出的火花就越丰富,主动邀请不同部门、不同领域的人参与讨论。

- 建立创意奖励机制:奖励那些提出好问题、进行大胆尝试、从失败中学习的员工,而不仅仅是奖励最终成功的项目。

实践路径:一个可操作的练习计划

第一阶段:日常习惯养成(1-4周)

- 每日一问:每天问一个“为什么”或“…会怎样?”的问题,并写下你的思考。

- 观察日记:每天花5分钟观察一个事物,记录细节。

- 跨界输入:每周阅读一篇与你专业无关的文章或看一部纪录片。

第二阶段:专项能力训练(1-3个月)

- 每周联想:每周玩一次“强制连接”游戏。

- 每月项目:给自己设定一个小项目,如“用5种方法改进一个日常用品”,并用快速原型法实现其中1-2个。

- 反思日志:每周回顾你的想法和行动,记录下哪些有效,哪些无效,为什么。

第三阶段:综合应用与突破(长期)

- 挑战大问题:尝试去解决一个你所在领域的难题,或一个社会性问题,综合运用所有学到的思维方法。

- 跨界合作:主动寻找与你不同领域的朋友或同事,共同完成一个有趣的小项目。

- 成为“创意催化剂”:在团队中,主动扮演那个提出好问题、鼓励他人、整合不同想法的角色。

培养创造思维是一场漫长的修行,它要求我们既有孩童般的好奇心和想象力,又有成年人般的逻辑和执行力,从今天起,选择一两个小方法开始实践,坚持下去,你会发现,一个更富创造力的自己正在悄然蜕变。