这是一个非常深刻且宏大的问题,对“思维”的理解可以从多个层面展开,从生物学、心理学、哲学到人工智能,每个领域都有其独特的视角。

下面我将为你提供一个多层次、结构化的理解,希望能帮助你建立一个全面而立体的认知。

核心定义:思维是什么?

思维是人脑对客观事物间接的、概括的反映过程。

让我们拆解这个定义:

- 反映过程:思维不是静态的“东西”,而是一个动态的“过程”,它像大脑内部的“软件”在运行,处理信息、产生想法、做出判断。

- 间接的:我们不会直接触摸到“重力”或“正义”,而是通过观察物体下落、分析社会行为等间接的方式来理解和认识这些抽象概念,思维让我们超越了直接感官的限制。

- 概括的:思维能够从无数个具体的苹果、香蕉、橘子中,提炼出“水果”这个普遍概念,它能够发现事物背后的规律、模式和本质。

从心理学和认知科学看:思维的运作方式

这是对思维最贴近日常经验的层面,心理学家通常将思维分解为几个核心组成部分和类型。

思维的核心组成部分

- 概念:思维的基本单元,是对一类事物共同本质特征的抽象概括。“鸟”这个概念包含了有羽毛、有翅膀、卵生等共同特征。

- 判断:对事物情况有所断定的思维形式,它由概念构成,通常用“是”或“不是”来表达。“这是一只鸽子”(肯定判断),“那不是一只猫”(否定判断)。

- 推理:从一个或几个已知的判断(前提)出发,引出一个新判断(的思维过程,这是思维的高级形式,主要分为两种:

- 演绎推理:从一般到特殊,所有人都会死(大前提),苏格拉底是人(小前提),所以苏格拉底会死(,如果前提为真,结论必然为真。

- 归纳推理:从特殊到一般,我见过的第一只天鹅是白的,第二只也是白的,第N只也是白的,所以我推断所有天鹅都是白的,结论可能为真,但不绝对(后来发现了黑天鹅)。

思维的主要类型

-

形象思维

- 特点:以具体、生动的形象(如图像、表象)为思维材料,这是我们最直观、最原始的思维方式。

- 例子:建筑师在脑中构思大楼的样貌,画家在创作前构思画面布局。

-

抽象思维

- 特点:以抽象的概念、符号和逻辑为思维材料,它是人类思维的核心,使我们能够进行复杂的理论思考和科学探索。

- 例子:数学家证明一个定理,哲学家探讨“存在”的含义。

-

发散思维

- 特点:从一个问题或信息出发,沿着不同方向和角度思考,产生大量、新颖、多样的想法,它追求的是“数量”和“可能性”。

- 例子:头脑风暴“回形针有多少种用途?”(夹文件、当牙签、做导体……)。

-

收敛思维

- 特点:将多种信息和可能性进行分析、比较、筛选,最终找到一个最佳答案或解决方案,它追求的是“质量”和“唯一性”。

- 例子:面对多个设计方案,根据成本、美观、可行性等标准,最终选择一个最优方案。

-

创造性思维

- 特点:是发散思维和收敛思维的有机结合,它既能打破常规,又能聚焦核心,最终产生前所未有的、有价值的新思想、新方法或新事物。

- 例子:乔布斯将艺术与科技结合,创造出iPhone。

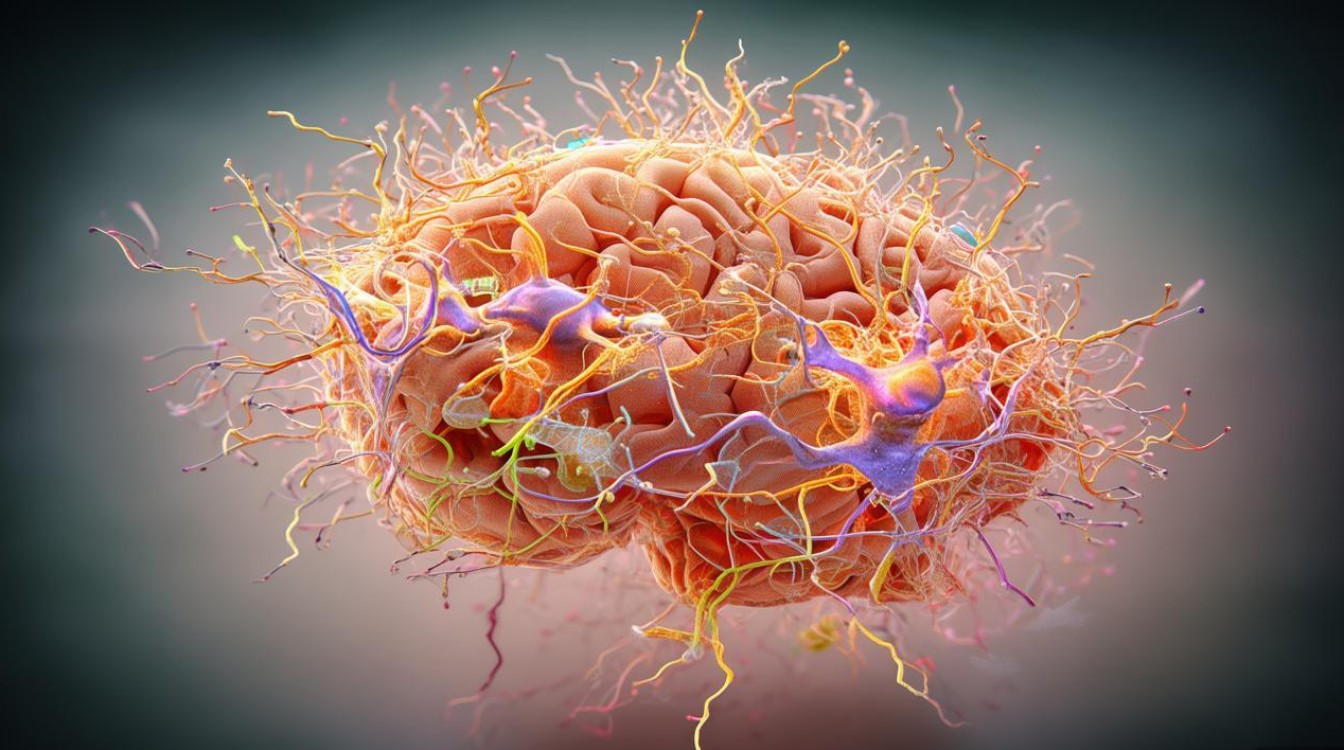

从神经科学看:思维的物质基础

思维不是虚无缥缈的,它有其物理载体——我们的大脑。

- 硬件基础:大脑由约860亿个神经元和数万亿个突触连接构成,这个复杂的神经网络是思维的“硬件”。

- 信息处理:思维过程可以看作是神经元集群在不同脑区之间传递和加工电化学信号的过程,不同的思维活动对应着不同的神经激活模式。

- 关键脑区:

- 前额叶皮层:被誉为“大脑的总指挥”,负责高级认知功能,如规划、决策、逻辑推理、问题解决和工作记忆。

- 海马体:主要负责形成新的记忆,将短期记忆转化为长期记忆,为思维提供素材。

- 顶叶:与空间感知、注意力等密切相关。

思维是大脑这个复杂生物机器运行时产生的“涌现现象”,就像无数水分子相互作用产生了“湿润”这个宏观属性一样。

从哲学看:思维的深层追问

哲学关注思维的本质、界限及其与存在的关系。

- 心物问题:思维(心智)和大脑(物质)是什么关系?是同一事物的两面(一元论),还是两种完全不同的实体(二元论)?至今仍是哲学的核心难题。

- 意识的“难题” (The "Hard Problem" of Consciousness):我们可以解释大脑如何处理信息(简单问题),但为什么我们会有主观的、第一人称的体验(比如看到红色的“感觉”)?这是思维最神秘、最核心的部分。

- 理性与经验:知识的来源是什么?是天生就有的理性(如数学公理),还是后天通过感官获得的经验?这构成了哲学史上两大阵营的争论。

从人工智能看:思维的模拟与延伸

人工智能,特别是大语言模型,为我们提供了一个全新的视角来审视思维。

- 模拟 vs. 复制:目前的AI(如ChatGPT)是在模拟人类的某些思维过程,尤其是语言和逻辑推理,它通过在海量数据中学习模式,来生成看似有逻辑、有创造力的文本,但它是否拥有真正的人类式“理解”和“意识”,仍然是一个开放性问题。

- 思维的工具:AI可以作为强大的思维“外挂”,帮助我们处理信息、激发灵感、验证假设,从而增强我们自身的思维能力。

- 镜像:AI的发展也迫使我们反思:究竟什么是人类思维独有的特质?是情感、是意识、是身体与环境的互动,还是某种我们尚未理解的生物基础?

一个多维度的理解

| 层面 | 核心视角 | |

|---|---|---|

| 心理学/认知科学 | “如何运作” | 概念、判断、推理、形象/抽象、发散/收敛、创造性 |

| 神经科学 | “物质基础” | 神经元、大脑网络、前额叶、信息处理、涌现 |

| 哲学 | “本质追问” | 心物关系、意识、理性、经验、存在 |

| 人工智能 | “模拟与延伸” | 模式识别、算法、模拟、工具、反思 |

我们可以这样理解思维:

思维是人类大脑这一复杂生物器官,在漫长演化过程中形成的一种高级信息处理能力,它以概念为砖瓦,以逻辑为水泥,构建起我们对世界的认知大厦,它既有其生物学和神经科学的物质根基,也承载着哲学和意识层面的深刻奥秘,我们正试图通过人工智能来模拟它,这不仅是为了创造新的工具,更是为了回溯和照亮我们自身心智的深处。

理解思维,就是理解我们之所以为“人”的核心,这是一个永无止境的探索之旅。