太棒了!这是一个非常有价值的问题,培养孩子的数学思维,远不止是让他们背公式、算对题那么简单,数学思维是一种发现问题、分析问题、解决问题的能力,是一种逻辑清晰、条理分明、敢于尝试和创新的思维方式。

这种思维一旦建立,将让孩子受益终身,下面我将从核心理念、具体方法、分龄建议和误区提醒四个方面,为您详细拆解如何培养孩子的数学思维。

核心理念:先转变我们的“数学观”

在开始行动前,家长首先要建立正确的认知,这是成功的基础。

- 数学思维 ≠ 计算:计算只是数学的工具之一,而非全部,数学思维更看重的是逻辑推理、空间想象、模式识别、抽象建模和问题解决的能力。

- 过程比结果更重要:孩子用了什么方法?他的思路是怎样的?他遇到了什么困难?这些比最终那个“正确答案”有价值得多,当孩子说出一个错误答案时,这正是引导他思考的绝佳机会:“哦?你是怎么得到这个答案的?能告诉我你的想法吗?”

- 数学在生活中无处不在:不要把数学局限在课本和练习册里,从买菜、分水果、搭积木、看地图到玩桌游,数学的应用场景俯拾皆是。

- 建立“成长型思维”(Growth Mindset):要让孩子相信,数学能力不是天生的,而是可以通过努力和学习提升的,当孩子遇到困难时,多说“我们再试试别的方法”,而不是“你就是笨”或“你不是学数学的料”。

具体方法:在日常中“玩”转数学

将数学思维融入日常生活,是最好的培养方式。

语言引导:让思考“可视化”

在与孩子的交流中,有意识地使用数学语言,帮助他们理清思路。

- 多问“为什么”和“怎么办”:

- “为什么你觉得3比2大?”(引导他思考数量的概念)

- “我们怎么才能把8块饼干平均分给4个人?”(引导除法思维)

- “你搭的塔为什么不会倒?”(引导观察结构和平衡)

- 描述过程,而非只给答案:

- “我看到你先拿了2个苹果,又拿了3个苹果,合起来就是5个苹果。”(加法建模)

- “我们可以先把10个积木分成两堆,一堆2个,另一堆就是8个。”(减法建模)

- 鼓励多种解法:

“除了用加法,还有没有别的方法能算出5+7等于多少?”(鼓励灵活思考)

游戏化学习:在玩中“悟”出道理

游戏是孩子最好的老师,也是数学思维的绝佳训练场。

- 桌游/卡牌类:

- 数独/数字拼图:锻炼逻辑推理和数字敏感度。

- UNO/扑克牌:锻炼数感、反应能力和简单的加减运算。

- 大富翁/飞行棋:锻炼计数、策略规划和简单的金钱概念。

- 跳棋/象棋/围棋:锻炼策略、空间规划和预判能力。

- 积木/乐高类:

- 这是培养空间想象能力和几何思维的顶级玩具,让孩子自由搭建,引导他观察形状、对称、结构稳定性等。

- 策略类游戏:

- 猜数字:“我想了一个1到100的数,你猜猜是多少?大了/小了。”(锻炼二分法和逻辑推理)

- 井字棋/五子棋:锻炼规划、预判和寻找必胜策略的能力。

生活实践:让数学“活”起来

- 购物小助手:

- 一起去超市,让他负责找商品、看价格标签、比较哪个更划算。

- 付款时,让他计算一下“我付了100元,应该找回多少钱?”

- 厨房小当家:

- 跟着食谱做蛋糕,让他负责量取面粉、糖、牛奶的量,这是最生动的分数和测量学习。

- 切水果时,可以问:“把一个苹果平均分给4个人,每人能得到多少?”

- 旅行规划师:

- 看地图,估算从家到目的地的距离,或者计算大概需要多长时间。

- 预订酒店,比较不同房间的价格和设施。

阅读与创作:用故事理解抽象概念

市面上有很多优秀的数学绘本,它们把抽象的数学概念融入有趣的故事中。

- 推荐系列:

- 《汉声数学图画书》:非常经典和全面。

- 《安野光雅数学图画书》:艺术与数学的完美结合。

- 《你好,数学!》:国内引进的优秀绘本。

- 鼓励孩子自己编数学故事:一只小熊有3个苹果,它又摘了2个,后来它分给朋友2个,它还剩几个?”这个过程就是他自己建模和解决问题的过程。

分龄建议:在不同阶段侧重不同

不同年龄段的孩子,认知能力不同,培养的重点也应有所调整。

| 年龄阶段 | 核心目标 | 培养重点与活动建议 |

|---|---|---|

| 0-3岁 (婴幼儿期) | 建立数感,感知世界 | 重点:对数量、形状、大小的模糊感知。 活动:唱数字歌、点数手指/玩具、认识基本形状(球、方块)、玩积木、分类整理(把红色的积木放一起)。 |

| 3-6岁 (学龄前) | 发展逻辑,积累经验 | 重点:从具体形象思维向抽象逻辑思维过渡,掌握分类、排序、简单模式。 活动:玩桌游(UNO、飞行棋)、拼图、乐高高阶搭建、比较大小多少、按规律排序(红-蓝-红-蓝...)、学习10以内的加减法(用实物操作)、阅读数学绘本。 |

| 6-9岁 (小学低年级) | 夯实基础,训练方法 | 重点:掌握四则运算,理解算理,学习简单的几何和测量。 活动:在生活中应用乘法(买东西、算人数)、理解分数(分披萨、分蛋糕)、测量身高和体重、玩24点、学习简单的图形周长和面积(用方格纸去量)。 |

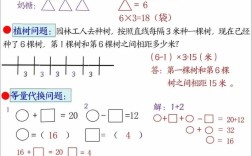

| 9-12岁 (小学高年级) | 拓展思维,应用深化 | 重点:培养抽象思维、逻辑推理和解决实际问题的能力。 活动:接触鸡兔同笼、植树问题等经典奥数题(不追求技巧,重在理解逻辑)、学习简单的统计图表(记录天气、分析数据)、尝试编程(如Scratch,培养逻辑和算法思维)、鼓励孩子用数学知识解决家庭小问题(如规划一次出游的预算)。 |

误区提醒:这些“坑”要避开

- 过早、过度进行符号化训练:在孩子没有充分理解实物和数量的关系时,就让他死记硬背“3+5=8”,这会扼杀他对数学的兴趣和理解。一定要先用实物(小棒、糖果、手指)来演示。

- 急于求成,打击自信:当孩子犯错时,不要批评和指责,错误是学习过程中最宝贵的资源,耐心引导他找到错误的原因,比直接告诉他正确答案更重要。

- 题海战术,扼杀兴趣:刷题是必要的,但绝不是越多越好,机械重复的练习会让孩子感到枯燥,将数学与痛苦划上等号。精选有代表性的、能启发思考的题目,远比做100道同类型的题有效。

- 将数学与“聪明”挂钩:避免说“你看XXX数学多好,真聪明”,这会给不擅长数学的孩子造成巨大压力,应该强调努力和方法的重要性,你这次解题的方法很有创意!”“我看到你很努力地在思考,真棒!”

总结一下,培养孩子的数学思维,核心在于家长的心态转变和方法的趣味性与生活化,把它看作是一场充满乐趣的探索之旅,而不是一场痛苦的考试,多问、多玩、多用、多鼓励,您会发现,您的孩子不仅数学能力会提升,整个人的逻辑思维能力和解决问题的能力都会迈上一个新的台阶。