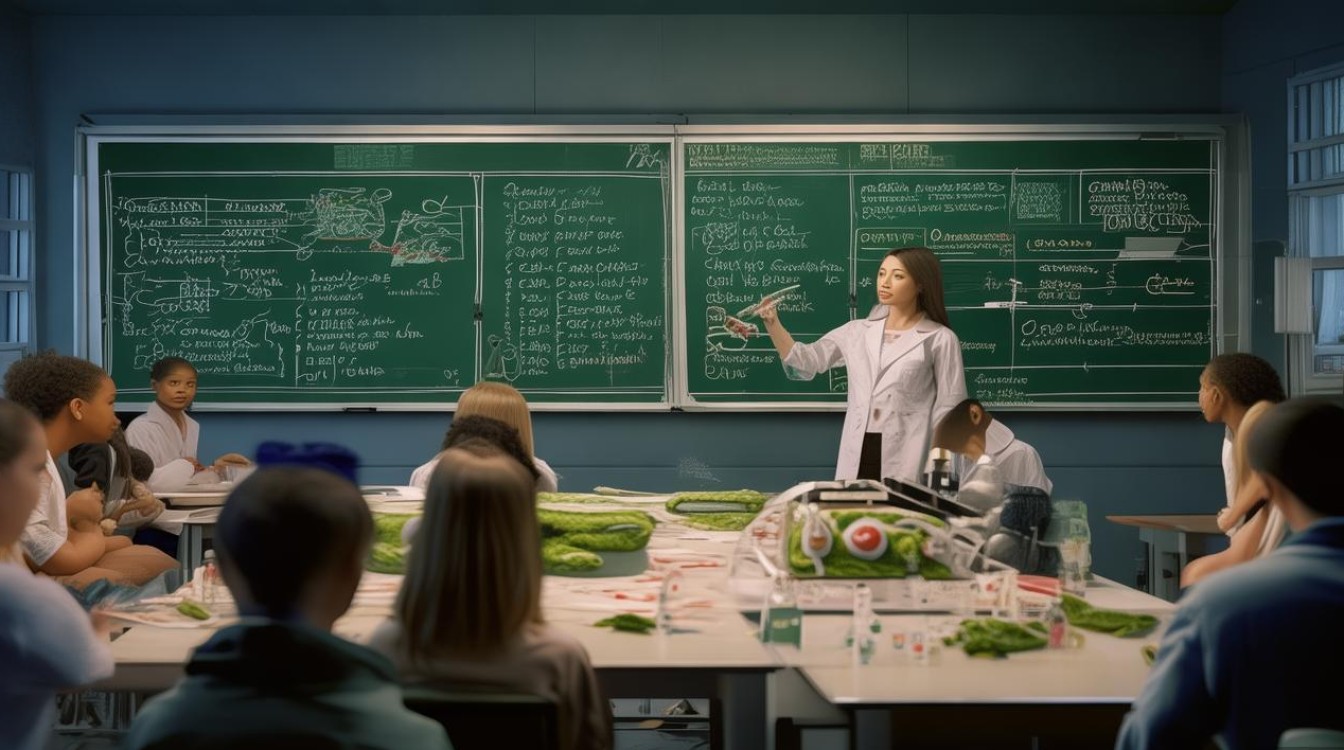

下面我将从核心原则、关键方法、进阶思维和实践应用四个层面,系统地阐述生物学科思维。

核心原则:生物思维的基石

这些是思考一切生物学问题的根本出发点,是“世界观”层面的东西。

结构与功能

这是生物学最核心、最普适的法则,任何生物结构的存在,都是为了执行特定的功能,而功能的实现又依赖于特定的结构。

- 思维体现:

- 看到叶绿体,会想到它的双层膜、类囊体、基粒等结构都是为了高效地进行光合作用。

- 看到DNA双螺旋结构,会想到它的稳定性和碱基互补配对原则是为了精确地储存和传递遗传信息。

- 看到关节,会想到它的骨、软骨、韧带和肌肉结构是为了实现灵活且稳固的运动。

- 实践应用:在医学上,理解疾病时,不仅要看症状(功能紊乱),更要探究其背后的结构基础(如基因突变、蛋白质异常、器官损伤)。

进化与适应

所有生物都是长期进化的产物,其形态、结构和行为都是为了更好地适应其所处的环境,没有“最优”,只有“更适”。

- 思维体现:

- 看到鱼的流线型身体和鳃,会想到这是对水生生活的适应。

- 看到长颈鹿的长脖子,会想到这是对取食高处树叶的长期自然选择的结果,而非“伸长脖子”的后天获得。

- 理解抗生素滥用导致“超级细菌”的出现,这就是微生物在强大选择压力下的快速进化。

- 实践应用:解释生物多样性、预测物种对环境变化的响应、指导物种保护(保护其栖息地就是保护其进化的舞台)。

系统与整体

生物体是一个由多层次结构(分子→细胞→组织→器官→系统→个体→种群→群落→生态系统)组成的复杂系统,各层次之间相互联系、相互影响,构成了一个不可分割的整体。

- 思维体现:

- 理解血糖调节,不能只看胰岛素,必须把它放在一个由神经-体液-免疫共同调节的网络中,考虑胰高血糖素、肾上腺素、甲状腺激素等多种因素,以及肝脏、肌肉、脂肪组织等靶器官的协同作用。

- 分析生态系统稳定性,需要考虑生产者、消费者、分解者之间的物质循环和能量流动,任何一个环节的破坏都可能引发连锁反应。

- 实践应用:现代医学从“头痛医头,脚痛医脚”转向“整体医学”或“系统生物学”,强调身心合一、天人合一。

稳态与调控

生命活动需要在相对稳定的环境中进行,生物体通过复杂的调节机制,维持内部环境的动态平衡(即稳态),以应对外界环境的变化。

- 思维体现:

- 理解体温调节,会想到下丘脑的体温调节中枢,通过神经和体液两条途径,调节产热(如肌肉战栗)和散热(如血管舒张、出汗)过程,使体温维持在37℃左右。

- 理解渗透压调节,会想到肾脏如何通过重吸收和分泌作用,精确控制尿量和尿的浓度。

- 实践应用:理解脱水、发烧、糖尿病等疾病,本质上都是稳态被打破的表现,治疗的目标之一就是帮助身体恢复稳态。

关键方法:生物思维的“工具箱”

这些是分析具体生物学问题的逻辑步骤和科学方法。

观察与提问

科学探究的起点,对生命现象保持好奇心,并进行精确、客观的观察,进而提出有价值、可探究的问题。

- 思维体现:“为什么含羞草的叶子一碰就合拢?”“为什么北极熊是白色的?”

提出假说

根据已有知识和观察,对问题提出一个可被检验的、暂时的解释,一个好的假说是具体、可预测的。

- 思维体现:“含羞叶片的合拢可能是因为叶柄基部细胞的膨压发生了变化。” “北极熊的白毛可能不是为了在雪地里伪装,而是为了毛发中空结构以利于保温。”

实验设计与验证

这是生物思维的核心实践,通过控制变量、设置对照,来检验假说的真伪。

- 思维体现:

- 对照原则:实验组与对照组,除了要研究的变量外,其他条件都应保持一致。

- 单一变量原则:确保实验结果的变化是由唯一的研究变量引起的。

- 重复原则:多次重复实验以排除偶然性,提高结论的可靠性。

- 经典案例:孟德尔的豌豆杂交实验、赫尔希-蔡斯的噬菌体侵染实验、沃森和克里克的DNA衍射实验。

数据分析与模型构建

从实验数据中提炼规律,并用图表、公式、概念模型或物理模型等方式将其表达出来,以便理解和预测。

- 思维体现:

- 用曲线图表示种群增长(J型/S型)。

- 用中心法则图解表达遗传信息的流动。

- 用物理模型(如DNA双螺旋模型)来直观理解复杂结构。

进阶思维:从“知道”到“洞见”

掌握了核心原则和关键方法后,可以进一步发展更高阶的思维能力。

批判性思维

不盲从权威和现有结论,对所接收的信息(包括教科书、论文、新闻报道)进行审慎的评估和质疑。

- 思维体现:“这个实验的对照组设置合理吗?”“这个结论的得出是否还有其他可能性?”“这项研究有没有潜在的局限性或利益冲突?”

模型与抽象思维

在复杂的现实世界中,抓住主要矛盾,忽略次要因素,建立简化的模型来理解和预测。

- 思维体现:用“水-盐-蛋白质”模型理解细胞吸失水;用“食物链/食物网”模型研究生态系统能量流动和物质循环。

动态与过程思维

生物学不是静态的“名词”集合,而是动态的“动词”过程,要关注事物随时间变化的连续过程。

- 思维体现:思考细胞周期,不是记住几个名词,而是想象一个细胞如何一步步复制、分裂;思考光合作用,是追踪光能如何被捕获、转化和储存的动态过程。

跨学科思维

生命现象是复杂的,往往需要借助物理学、化学、信息学、数学等学科的知识和工具来解释。

- 思维体现:用化学的知识理解酶的催化机制;用物理学的原理理解神经冲动的电信号传导;用信息学的方法分析基因组数据(生物信息学)。

如何培养生物学科思维?

- 多问“为什么”:对任何一个知识点,都不要满足于“是什么”,而要追问“为什么是这样?”“它有什么用?”“如果没有会怎样?”。

- 建立知识网络:使用思维导图等工具,将零散的知识点(如各种激素、各种细胞器)连接起来,置于“系统与整体”的框架下。

- 重走探究之路:学习经典实验时,不要只记结论,要把自己代入科学家的角色,思考他们当时是如何提出问题、设计实验、分析并最终得出结论的。

- 联系生活实际:用生物思维去解释生活中的现象,比如为什么感冒要多喝水?为什么运动后肌肉会酸痛?为什么转基因食品有争议?

- 动手实践:亲手做实验、观察细胞、解剖动物(或模型)、制作生态瓶,将抽象的知识转化为直观的体验。

生物学科思维,本质上是一种生命的、系统的、演化的、实证的思维方式,它要求我们:

- 用结构的眼光看功能。

- 用进化的眼光看适应。

- 用系统的眼光看整体。

- 用实验的眼光看证据。

掌握了这种思维,你将不再是一个被动的知识接收者,而是一个主动的、充满好奇心的生命世界的探索者和解读者。