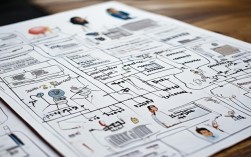

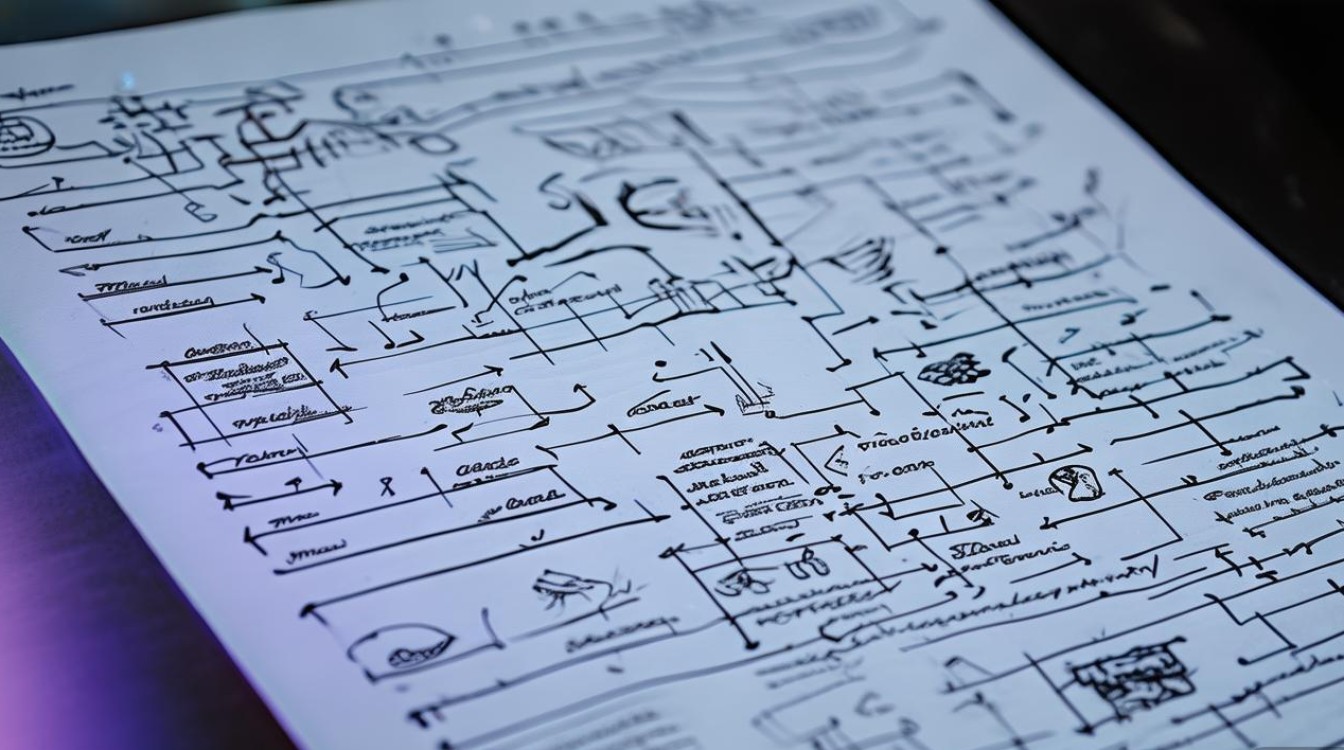

《吹号手的诺言》思维导图

中心主题: 诺言、勇气与牺牲

一级分支:一、 故事背景

- 时代背景:

- 波兰历史: 13世纪,波兰分裂为许多公国,外敌(如条顿骑士团)环伺,社会动荡。

- 地点: 主要发生在克拉科夫城及其周边地区。

- 氛围: 充满中世纪色彩,有城堡、骑士、犹太区、市集,也潜藏着战争与冲突的阴影。

- 核心情节驱动:

- 一件圣物: 塔顺圣母像,是波兰民族的精神象征。

- 一次护送: 为了保护圣物不被鞑靼人抢走,两位信使(约瑟夫和他的父亲)承担了护送任务。

- 一个承诺: 约瑟夫的父亲临终前,将护送圣物的重任和诺言托付给了约瑟夫。

一级分支:二、 主要人物

- 约瑟夫:

- 身份: 年轻的吹号手,克拉科夫城塔上的号手。

- 性格:

- 勇敢: 敢于承担危险的任务。

- 忠诚: 对父亲的诺言、对祖国和圣母的信仰坚定不移。

- 善良: 对弱者(如艾米丽)富有同情心。

- 成长: 从一个普通的男孩成长为肩负使命的英雄。

- 象征: 波兰民族的勇气与不屈精神。

- 约瑟夫的父亲:

- 身份: 老吹号手,经验丰富的信使。

- 作用:

- 使命的传递者: 将护送圣物的任务和诺言交给儿子。

- 牺牲的榜样: 为保护圣物而牺牲生命,奠定了故事的悲壮基调。

- 艾米丽:

- 身份: 波兰贵族的女儿,被鞑靼人俘虏。

- 作用:

- 情节推动者: 她的处境迫使约瑟夫在护送圣物和救人之间做出选择,深化了故事的道德困境。

- 人性的考验: 约瑟夫对她的救助,体现了他超越个人使命的善良。

- 鞑靼人领袖:

- 身份: 故事的反派,贪婪残暴的侵略者。

- 作用:

- 制造冲突: 是约瑟夫一行人面临的主要威胁和障碍。

- 反衬英雄: 其野蛮行径反衬出约瑟夫等人的勇敢与正义。

一级分支:三、 核心情节

- 序幕:接受使命

约瑟夫的父亲受命护送圣母像,并在临终前将此重任和诺言传给约瑟夫。

- 发展:护送之旅

- 启程: 约瑟夫与同伴(如老鼠)带着圣物离开克拉科夫。

- 遭遇: 一路躲避鞑靼人的追捕,历经艰险(如穿越森林、渡河)。

- 转折: 发现被俘的艾米丽,面临“完成诺言”与“拯救生命”的两难抉择。

- 抉择: 约瑟夫决定救人,体现了人性的光辉,但也使任务更加危险。

- 高潮:最终决战

- 地点: 回到克拉科夫城下的维斯瓦河边。

- 冲突: 鞑靼人追兵赶到,双方展开激战。

- 牺牲: 约瑟夫的父亲、同伴以及鞑靼人领袖相继在战斗中牺牲。

- 完成: 约瑟夫最终将圣物安全带回克拉科夫,并救出了艾米丽。

- 结局:永恒的诺言

- 塔上的号声: 约瑟夫在瓦维尔城堡的钟楼上,吹响了《海劳克》(Hejnał)的曲调。

- 传说的诞生: 为了纪念他的牺牲和坚守的诺言,人们将这曲调在每天正午吹响,并永远停在那个瞬间。

- 传承: 这个传统流传至今,成为克拉科夫乃至波兰的文化符号。

一级分支:四、 核心主题

- 诺言与信守承诺:

- 核心: “一诺千金”,父亲的诺言是神圣的,约瑟夫不惜一切代价也要完成它。

- 体现: 无论面对多大困难和诱惑,约瑟夫都坚守承诺。

- 勇气与牺牲:

- 核心: 真正的勇气是为了信念和他人而挺身而出,甚至牺牲生命。

- 体现: 约瑟夫的父亲、约瑟夫本人以及他的同伴们都展现了无畏的勇气和自我牺牲精神。

- 忠诚与爱国:

- 核心: 对祖国的热爱和对民族象征(圣母像)的保护。

- 体现: 整个护送行动都是出于对祖国的忠诚,圣物代表着波兰的精神和希望。

- 善良与人性光辉:

- 核心: 在残酷的战争中,人性的善良并未泯灭。

- 体现: 约瑟夫选择救艾米丽,超越了战争的对立,展现了人性中最温暖的一面。

- 传统与纪念:

- 核心: 英雄的事迹通过传统和仪式被后人铭记。

- 体现: 正午的号声就是一座无形的纪念碑,将英雄的精神代代相传。

一级分支:五、 象征意义

- 圣母像:

象征着波兰的信仰、民族精神和文化灵魂,是需要守护的至宝。

- 号角 (Hejnał):

象征着勇气、警示、自由和不屈的灵魂,最终的号声既是胜利的宣告,也是永恒的纪念。

- 克拉科夫的钟楼:

象征着家园、和平与希望的灯塔,号手在此吹响,意味着守护家园的使命达成。

- 老鼠:

象征着社会底层的小人物,但同样拥有忠诚和勇气,展现了团结的力量。

一级分支:六、 艺术特色与影响

- 传说色彩: 故事基于波兰历史传说,情节富有传奇性和浪漫主义色彩。

- 悲壮之美: 故事充满了牺牲和悲剧色彩,但结局又充满了希望和崇高感。

- 文化影响:

- 文学价值: 是世界儿童文学的经典之作,被翻译成多种语言。

- 文化符号: 书中的“海劳克”号声与克拉科夫的城市形象紧密相连,是波兰国家文化的重要组成部分。

- 影视改编: 曾被改编为动画电影(1973年),获得了广泛赞誉。